論秦客張儀量

——附論郾客銅量

(首發)

董珊(北京大學中文系)

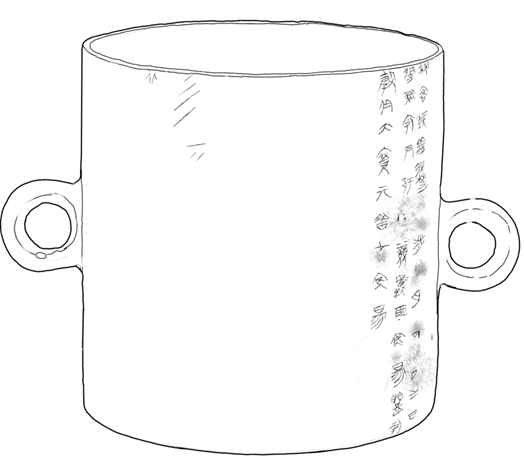

近年發現的楚量器,最重要的一件是秦客張儀量[1],著錄於《銘圖三編》(41673)。該量保存狀況較好,腹部有一高一低兩個環形把手。據收藏者提供的數據,通高15厘米,口徑14.5厘米,重1825克,容積2.2升。因內壁情況不詳,可能有積鏽,所以測量容積不甚準確。

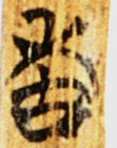

銘文位于外壁近一側環的左側,共3行36字。已有幾種研究[2],都未能令人愜意,尚有討論的餘地。

根據我的理解,釋寫銘文並標點如下:

秦客張義쟄楚[之]歲,[八]月丙(?)戌(?)之日,汝都 (宰)尹邘□、競(景)獻爲安昜(陽)鑄괆(半)。㝅(斠)於大府。亓(其)

(宰)尹邘□、競(景)獻爲安昜(陽)鑄괆(半)。㝅(斠)於大府。亓(其) (故)才(在)安昜(陽)。

(故)才(在)安昜(陽)。

一、校量與重造、回收制度

其中最重要的“㝅”字,據阜陽博物館最新發表的郢大府量照片,侯瑞華與王磊分別撰文釋出“郢大府之㝅筲”[3],但侯瑞華讀郢大府量之“㝅”為穀物之穀;王磊誤釋“半”為“冶”,以為“鑄冶”的賓語是“㝅”,認為“㝅”是量器名;單育辰、田新洲的釋文以“半穀”相連讀,也認為是器名。

這些理解都有問題。秦客張儀量“㝅(斠)於大府”,此字是動詞,應讀斠量之斠,意思是該量器在大府校驗過。“郢大府之㝅筲”之“㝅”也讀動詞“斠”,指經郢大府所校量過的筲。[4] 秦客張儀量銘的“大府”無疑就是楚郢都的大府,這個大府位於楚東遷後的壽春之郢。

根據秦客量發表的數據,可計算容積大致約2294毫升,[5]屬於“半”一級(標準為2300毫升),則“鑄”字下就是“괆(半)”字,其“肉”旁刻法比較苟簡。

銘文是說汝都之兩位宰尹聯名監造,為安陽鑄造半量,此量已在大府斠正過,符合楚大府的標準量值。這個信息很重要。大府、汝都、安陽,在量器制度上是自國家到地方的三級,安陽是縣邑,無製造量器的權力;其上級地方行政單位的“汝都”應相當於郡,有量器的製造權(與郾客銅量所見“羅”的級別略同),但無制定標準的權力,需要拿到楚中央的大府獲得校準和認證。

就這件秦客銅量來說,大府校量的結果,是容積偏大一點,所以器口被磨去一部分,導致第一行的“秦”、“某”二字上部都微有缺損。“㝅”雖無缺筆,但也已緊頂著器物口沿。這說明刻銘程序應在磨口之前。或可以推測楚量器校正的流程:先鑄出偏大的器物,再做校正,劃定去除部分的位置標記,然後刻銘,之後再磨去口沿多餘的部分。

秦客張儀量的最後一句“其故在安陽”[6],讀為“故”之字頭部有變化,字形比較表見文末所附。

“其故”指舊的半量。這關涉量器的回收報廢製度。相對新鑄量器而言的“故”器,需要被替換,舊量器需要回收上繳,執行報廢程序。但秦客銅量的情況特殊,新鑄的半量在大府做校正,按制度應該同時上繳“其故”量,但其舊量尚在安陽,並未完成新、舊交替程序。所以要在新量上刻寫這條備註。

上繳的舊器處理制度,見於秦律。睡虎地秦簡《金布律》86簡“縣、都官以七月糞公器不可繕者,有久識者靡(䃺)去[7]之。其金及鐵器入以為銅。都官輸大內,內受買(賣)”,張家山《金布律》435簡“縣官器敝不可繕者,賣之。諸收人,皆入以為隸臣妾”。新鑄秦客銅量所對應要替換的舊量,也許還能使用,所以不急於上繳,或有其他原因,也未可知。

提到量器之新、舊的銘文,還有著名的郾客銅量(《銘圖》18816):

郾客臧嘉問王於戚郢之歲,享月己酉之日,羅莫敖臧帀、連敖屈上,以命工尹穆丙,工佐景之、集尹陳夏、少集尹龔賜、少攻佐李癸鑄廿金半,以賹 筲。

筲。

以往對“以賹

”句討論較多[8],字詞已可確定為“以賹故筲”,然而對文義和制度的理解尚沒達成一致的意見。

”句討論較多[8],字詞已可確定為“以賹故筲”,然而對文義和制度的理解尚沒達成一致的意見。

這裡談談我的理解。“賹”詞義,可參考清華簡《四告》23簡“ (鼄-酬)贛(貢)饔餼,

(鼄-酬)贛(貢)饔餼, (倍)嗌(益)增多”,“倍益”連用,“益”有可能有“倍”的意思。《墨子·經上》“倍,為二也”之《經說上》“倍,二尺与尺,但去一。”量器也與尺度一樣有倍數關係,“半”與“筲”的進制關係2:1就是“倍”,銘文“賹”是“倍”的近義詞。《廣雅·釋詁下》“賆、貤、附、助、坿、埤、陪、貱、贀、𧸩、饒、贏、䧞、貳、斟酌、兪、潤、沾、潼,益也。”《說文》“貳,副益也。”“陪”訓“重”,與“貳”訓“益”,詞義引申,都有“加兩次”類的意思,即所謂一“倍”。郾客銅量所記載羅地這次鑄造20個新的銅半量,用以替換掉舊的量器半(而不是替換筲),但量器都是配套的,與新“金半”配套的量器“筲”並未新做,仍用舊的,所以說“以賹(益)故筲”,即以新半量與舊筲量形成2:1的進制,互相節制。這是說雖然器物的新舊不同,但量值制度沿用舊制,未做改變。

(倍)嗌(益)增多”,“倍益”連用,“益”有可能有“倍”的意思。《墨子·經上》“倍,為二也”之《經說上》“倍,二尺与尺,但去一。”量器也與尺度一樣有倍數關係,“半”與“筲”的進制關係2:1就是“倍”,銘文“賹”是“倍”的近義詞。《廣雅·釋詁下》“賆、貤、附、助、坿、埤、陪、貱、贀、𧸩、饒、贏、䧞、貳、斟酌、兪、潤、沾、潼,益也。”《說文》“貳,副益也。”“陪”訓“重”,與“貳”訓“益”,詞義引申,都有“加兩次”類的意思,即所謂一“倍”。郾客銅量所記載羅地這次鑄造20個新的銅半量,用以替換掉舊的量器半(而不是替換筲),但量器都是配套的,與新“金半”配套的量器“筲”並未新做,仍用舊的,所以說“以賹(益)故筲”,即以新半量與舊筲量形成2:1的進制,互相節制。這是說雖然器物的新舊不同,但量值制度沿用舊制,未做改變。

對讀這兩件楚量銘文,可知鑄新量之後,被替換的舊量要上繳,且地方上經認證的量器要保持有規定的總數,銘文中的備註,是為了說明量制未變。

二、地理與楚郡、職官

汝都與安陽,是郡縣關係。安陽的位置必然位於楚邊境。我懷疑“安陽”是潁上楚魏之間的“㶏陽”。

《水經·潁水》“又東南過臨潁縣南,又東南過汝南㶏強縣北,洧水從河南密縣東流注之”,《水經注》:

“臨潁,舊縣也。潁水自縣西注,小㶏水出焉。……潁水又東逕㶏陽城南,《竹書紀年》曰:孫何取㶏陽。㶏強城在東北,潁水不得逕其北也。”

又《水經·㶏水》“㶏水出㶏強縣南澤中,東入潁”,《水經注》:

㶏水出潁川陽城縣少室山,東流注于潁水。而亂流東南,逕臨潁縣西北,小㶏水出焉。東逕臨潁縣故城北,㶏水又東逕㶏陽城北,又東逕㶏強縣故城南。建武二年,世祖封揚化將軍堅鐔為侯國。㶏水東為陶樞陂。余按㶏陽城在㶏水南,然則此城正應為㶏陰城而有㶏陽之名者,明在南猶有㶏水,故此城以陽為名矣。【守敬按:所謂在南有㶏水者,指下潁水南之瀆也。但此城在潁水北,與㶏水中隔潁水,而以㶏陽為名,亦有可疑。】

尋繹《水經注》文所講諸水與城的相對位置,自古以“水北為陽”(《穀梁傳》僖公二十八年),但㶏阳城位於小㶏水南,漢㶏强县故城在小㶏水北。酈道元解釋說,因為㶏阳城南部還有大㶏水,即潁水南旁的故瀆。所以仍得以㶏水之北名城為㶏陽。是㶏阳城正位於北小㶏水和南大㶏水之間。以小㶏水論,可謂之㶏陰;以大㶏水為參照,則謂之㶏陽。

《水經註·汝水》又引《竹書紀年》“魏章率師及鄭師伐楚,取上蔡。”此事為公元前312年(楚懷王十七年)秦聯合韓魏伐楚之丹陽之戰,魏章即《秦本紀》丹陽之戰的領軍庶長章。此次作戰分西(南陽)、東(汝潁)兩線,魏在東南取楚上蔡,以及魏孙何取楚㶏阳,應皆此次作戰中魏國所獲的楚地。魏國兵器有地名“ 陰”,今凡三見:卅三年

陰”,今凡三見:卅三年 陰令戟(41510)、十三年

陰令戟(41510)、十三年 陰令鼎(02136)、“

陰令鼎(02136)、“ 陰右庫”戟(自藏拓本)。吳振武指出卅三年

陰右庫”戟(自藏拓本)。吳振武指出卅三年 陰令戟地名讀“㶏陰”。[9]卅三年

陰令戟地名讀“㶏陰”。[9]卅三年 陰令戟的紀年高,僅有魏惠王和魏安釐王兩個選項,又有欄側缺口的早期特點,這指示只能屬魏惠王三十三年(前337年),此時魏已徙都大梁,下距丹陽之戰25年。秦客張儀量製作楚懷王十六年(前313年),此時安陽(㶏陰)屬楚,丹陽之戰在兩年之後發生,魏協助秦攻楚,西得楚地卻不能佔領,只好盡歸於韓,魏國此戰目的是為了在東南方向畧紓楚困,即《竹書紀年》孫何取楚安(㶏)陽、即魏舊所稱“

陰令戟的紀年高,僅有魏惠王和魏安釐王兩個選項,又有欄側缺口的早期特點,這指示只能屬魏惠王三十三年(前337年),此時魏已徙都大梁,下距丹陽之戰25年。秦客張儀量製作楚懷王十六年(前313年),此時安陽(㶏陰)屬楚,丹陽之戰在兩年之後發生,魏協助秦攻楚,西得楚地卻不能佔領,只好盡歸於韓,魏國此戰目的是為了在東南方向畧紓楚困,即《竹書紀年》孫何取楚安(㶏)陽、即魏舊所稱“ 陰”者,重歸於魏。同地卻不同命名以“陰”、“陽”,正是楚、魏分別以大㶏水和小㶏水命名此城,視角不同所造成。

陰”者,重歸於魏。同地卻不同命名以“陰”、“陽”,正是楚、魏分別以大㶏水和小㶏水命名此城,視角不同所造成。

如上所論楚“安陽”即魏“㶏陰”還有道理的話,則可回顧此地的歷史地理沿革。該地所據命名的大、小㶏水,都位於汝、潁下游之間,汝、潁東南流入淮水之前的下游流域,一般所謂的汝潁陳蔡之間,即今之郾城、漯河至周口地區,自古以來的地理條件優越,舞陽賈湖傍近的西側丘陵,早在距今八、九千年的新石器時代早期就有人類生息。春秋早中期齊桓公伐楚,有召陵之盟;潁東即淮陽之陳,春秋晚期楚滅此處的陳、蔡,改設為楚縣。新蔡葛陵簡說楚人“□及江、漢、沮、漳, (遂)[10]至於瀤(淮)”,《荀子·議兵》說楚國“汝潁以為險”(《商君書·弱民》作“汝潁以為限”),即春秋戰國時代楚國東方北部的情形。戰國時代,楚據此地可通周、韓、魏、宋、泗上以及齊、魯、吳、越,交通便利,也是中原東西南北各方向道路的交匯地帶,新蔡平輿楚故城發現過大量的楚商賈類封泥,可見此地商業貿易繁榮。在戰國中晚期,白起拔郢,楚迫於秦,先後流徙至今河南淮陽的淮北陳城、今安徽阜陽太和縣的鉅陽,最後定都在今安徽淮南的壽春,此時汝潁的流域、淮北的陳都就成為在楚郢都北方的障蔽,變得更為重要。楚璽有“陳之新都”(036),當即屬此時,楚之“都”應該相當於軍區之郡,“新都”的“新”與秦諸“新城”的“新”意義相當,區別於此地之楚舊所設治,指新設立的軍事行政區。至秦統一天下,以淮陽為郡治設陳郡,秦陳郡之設置是接續了楚的軍區傳統。

(遂)[10]至於瀤(淮)”,《荀子·議兵》說楚國“汝潁以為險”(《商君書·弱民》作“汝潁以為限”),即春秋戰國時代楚國東方北部的情形。戰國時代,楚據此地可通周、韓、魏、宋、泗上以及齊、魯、吳、越,交通便利,也是中原東西南北各方向道路的交匯地帶,新蔡平輿楚故城發現過大量的楚商賈類封泥,可見此地商業貿易繁榮。在戰國中晚期,白起拔郢,楚迫於秦,先後流徙至今河南淮陽的淮北陳城、今安徽阜陽太和縣的鉅陽,最後定都在今安徽淮南的壽春,此時汝潁的流域、淮北的陳都就成為在楚郢都北方的障蔽,變得更為重要。楚璽有“陳之新都”(036),當即屬此時,楚之“都”應該相當於軍區之郡,“新都”的“新”與秦諸“新城”的“新”意義相當,區別於此地之楚舊所設治,指新設立的軍事行政區。至秦統一天下,以淮陽為郡治設陳郡,秦陳郡之設置是接續了楚的軍區傳統。

回頭看銘文中“汝都”之讀為“汝”字的字形:

|

|

|

|

|

|

秦客銅量都名之字 |

右上“女”旁 |

右下“止”旁 |

此量的“之”字與從“止”的“楚”字 |

|

|

|

|

|

|

秦客銅量“安陽”1 |

秦客銅量“安陽”2 |

上博8《顏淵問於孔子》05簡 |

上博5《鬼神之明》03簡 |

我覺得此字應分析為從邑、 聲,聲符再分析為從止、女聲,是汝水之“汝”的專字。楚文字中“女”旁的左筆常有向右勾的寫法,並逐漸有成為一短橫的傾向。張儀銅量中的前一個“安”字,也作此類寫法。從止、女聲的字,可能就是為記錄動詞“如”而造的字。這個楚懷王時期的“汝都”,是戰國中晚期楚北境的邊郡。這些想法是否合適,還有待同道批評。

聲,聲符再分析為從止、女聲,是汝水之“汝”的專字。楚文字中“女”旁的左筆常有向右勾的寫法,並逐漸有成為一短橫的傾向。張儀銅量中的前一個“安”字,也作此類寫法。從止、女聲的字,可能就是為記錄動詞“如”而造的字。這個楚懷王時期的“汝都”,是戰國中晚期楚北境的邊郡。這些想法是否合適,還有待同道批評。

“都 (宰)尹”的性質、行政級別和官名都很重要。

(宰)尹”的性質、行政級別和官名都很重要。

清華簡《管仲》08-09簡“千乘之都”,上博簡《三德》12簡“監(臨)川之都,兩澗之邑,百乘之家,十室之俈(朝)”,《史記·燕召公世家》“王因令章子將五都之兵,以因北地之眾以伐燕”。這些文獻都是說“都”有軍事性質,其級別在縣邑之上。

楚官名常見“大宰”,大宰或作太宰,即《周禮》的天官冢宰,為六官之首,清華簡《良臣》11簡“楚恭王有伯州犁,以為大宰”。卿大夫的家臣也稱宰,例如《論語·子路》“仲弓為季氏宰”(又上博簡《仲弓》篇“季桓子使仲弓為 ”,04簡又說“使雍也從於宰夫之後”)《論語·公冶長》說冉求“千室之邑,百乘之家,可使為之宰也”,又孔子初仕為中都宰。這種“宰”,應是為主君兼治軍民的家臣之長。可見,宰所管理的範圍,取決於其前修飾語的政治體的大小不同。

”,04簡又說“使雍也從於宰夫之後”)《論語·公冶長》說冉求“千室之邑,百乘之家,可使為之宰也”,又孔子初仕為中都宰。這種“宰”,應是為主君兼治軍民的家臣之長。可見,宰所管理的範圍,取決於其前修飾語的政治體的大小不同。

出土楚文獻的“ 尹”還見於:

尹”還見於:

宰尹臣之騏為右服 曾侯乙154簡

宰尹臣之黃為右服 曾侯乙154簡

鄢序大夫命少 尹鄩𫌳 包山簡157

尹鄩𫌳 包山簡157

鄢少宰尹鄩𫌳以此等至命 包山簡157反,

福昜 尹之州里公寠毛受期 包山簡037

尹之州里公寠毛受期 包山簡037

尹左

尹左 一白

一白 天星觀遣策《楚系簡帛文字編》688頁“

天星觀遣策《楚系簡帛文字編》688頁“ ”字下

”字下

大宰的副手是少宰(小宰)。“尹”是楚職官名稱後綴。少宰稱“少宰尹”,單稱“宰尹”是指大宰。秦客張義量銘稱“汝都 (宰)尹邘□競獻”,“邘□”與“競獻”應即是大宰尹與少宰尹聯署,“邘”作為氏,見於包山簡115簡“𦺈陵公邘

(宰)尹邘□競獻”,“邘□”與“競獻”應即是大宰尹與少宰尹聯署,“邘”作為氏,見於包山簡115簡“𦺈陵公邘 ”,其後必接人名。有學者認為“邘”下之字是“令(命)”,從殘劃看,必非是。

”,其後必接人名。有學者認為“邘”下之字是“令(命)”,從殘劃看,必非是。

結語

今天所發現的楚量中,有相當一部分,集中出土在今安徽省境內。例如,1933年安徽壽縣朱家集李三孤堆出土的兩大一小共三件量器,1976年安徽阜陽市博物館收集自安徽鳳台的郢大府量,安徽淮南收集的的“王”字量。這些出土於安徽的楚量器,年代無疑都在白起拔郢(公元前278年)之後。當時的楚邦受了秦的迫迮而流散遷徙,最後定都在壽春,徙都必然導致一系列的制度重新確立,無論是沿襲舊制,還是改弦更張,都伴隨著度量衡器的重新製作。這件秦客張儀量雖然年代稍早(前313年),卻說明了秦進楚退的局面和態勢,以及楚的經營重心被迫悄然東移北上的歷史趨勢。相信在不久的將來,考古發現和學術研究將陸續揭示楚邦在最後時刻更多的輝煌。

2025年2月17日寫成

2025年8月12日修改

|

|

|

|

|

|

秦客張儀銅量 |

郾客銅量 |

鮑叔牙03 |

皇門01 |

|

|

|

|

|

|

子產14 |

子犯子余01 |

越公55 |

鄭武夫人規孺子15 |

(董珊所作摹本,轉載請注明作者和出處)

[1] 武漢長江文明館(又名“武漢自然博物館”)藏。彩圖在“長江文明館”官網: http://www.changjiangcp.com/view/8627.html。 2025年2月21日,承蒙館方提供高清圖片以供研究,謹此致謝!

[2] 王磊《新見楚“秦客銅量”考》,簡帛網,2020年11月19日,http://www.bsm.org.cn/?guwenzi/8319.html。單育辰《〈商周青銅器銘文暨圖像集成三編〉釋文校訂》,“簡帛網”, 2021 年 1 月 11 日;後修改發表於《古文字研究》第三十四輯,中華書局, 2022 年,第 223 頁,釋文為“秦客張義(儀)쟄楚之歲,□月丙戌(?)之日,䢿(?鄢)都

(宰)尹邘命競(景)□為安昜(陽)鑄괆(半)㝅(穀)於大府,其昔(措)才(在)安昜(陽)”。熊賢品《湖南商周金文輯考》,華木蘭文化事業有限公司, 2022 年,第 116-128頁,第

119 頁,附在“郾客銅量”的討論下。田新洲《出土文獻所見<戰國策>人物史料輯證》,吉林大學碩士論文(吳良寶指導),2023年5月,71-72頁。

(宰)尹邘命競(景)□為安昜(陽)鑄괆(半)㝅(穀)於大府,其昔(措)才(在)安昜(陽)”。熊賢品《湖南商周金文輯考》,華木蘭文化事業有限公司, 2022 年,第 116-128頁,第

119 頁,附在“郾客銅量”的討論下。田新洲《出土文獻所見<戰國策>人物史料輯證》,吉林大學碩士論文(吳良寶指導),2023年5月,71-72頁。

[3] 侯瑞華《説郢大府銅量的殘泐字及相關問題》,《青銅器與金文(第十輯)》,108-115頁。侯瑞華讀“㝅”為“穀”,謂“是郢都大府中用以盛量穀物的筲器”。

[4] 清華簡《金縢》“遘害虐疾”之“遘”字,簡3作從“力”“㝅”聲;清華簡《芮良夫》24簡“非㝅(覯)哲人”(此條據《簡帛古書通假字大系》679頁引唐洪志待刊《清華簡校讀四則》),皆證“冓”、“𫯂”聲系相通。楚璽中的“㝅”字,見於許雄志主編《楚璽精粹八百品》(河南美術出版社,2025年)的有兩件陽文大璽“著君之㝅”(003)、“郢室之𫯂(㝅)”(010),“㝅”皆是動詞用為名詞,後省略量器名,皆是量器校驗專用璽,鈐印表示該量器已經校量過。參看趙平安《試論銘文中“主語+之+謂語+器名”的句式》,《古漢語研究》1994年第2期。46-48轉88頁,收入氏著《金文釋讀與文明探索》,上海古籍出版社,2011年,212-219頁。

[5] 假設器底厚3mm,壁厚2mm,則V=πr2h=3.14*7.052*14.7=2294.16≈2300 cm2。

[6] 秦客銅量的“故”字,王磊已釋出,但讀“胡”則不對。單育辰改釋為“昔”讀“措”,熊賢品、田新洲從之,從字形上看是不對的。該字上部較楚文字所見從“耂”字頭或“禾”字頭類的字形,又有所變化,在中山國文字(中山王錯方壺12455;小銅圓壺XK:20、鑲嵌松石紅銅方壺一對DK:10、DK:11、銅鐃四件CHMK2:69-1-4、器座三件:虎噬鹿DK:23;錯金銀牛DK:24;錯金銀犀DK:22、銅帳橛三件DK:39-1-3)讀“故”之“롄”字則從“㫃”,二者應該有共同早期來源。

[7] 陳劍《據天回醫簡補說相關字詞兩則:“去”與“知”》,《出土文獻綜合研究集刊》第19輯,巴蜀書社,2024年6月,110-123頁。

[8] 劉波:《釋楚郾客銅量中的“故”字》,《江漢考古》2012年第1期。

[9] 吳振武:《新見古兵地名考釋兩則》135頁,《九州》第三輯,商務印書館,2003年。

[10] 此字與金文“ ”字用法相同,應從楊樹達說讀為“遂”,見楊樹達:《積微居金文說》(增訂本)94頁,中華書局,1997年版。

”字用法相同,應從楊樹達說讀為“遂”,見楊樹達:《積微居金文說》(增訂本)94頁,中華書局,1997年版。

本文收稿日期为2025年11月5日

本文发布日期为2025年11月5日

点击下载附件: 2482董珊:論秦客張儀量——附論郾客銅量.docx

下载次数:58

Copyright 2008-2018复旦大学出土文献与古文字研究中心版权所有 沪ICP备10035774号 地址:复旦大学光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:9398235