东周时期楚国后妃称谓体系的变化

(首发)

付梅颦

华中师范大学楚学研究所

摘要:楚王后妃身份式称谓中最为常见的是“夫人”“王后”。春秋时,“夫人”多称楚王之妻,春秋、战国之交,“夫人”称谓的使用范围发生了变化,逐渐发展为楚王姬妾、封君之妻和大夫级贵族之妻可称“夫人”。楚王嫡配由称“夫人”向“王后”转变的具体时间大约为楚威王至楚怀王时期。楚王后妃身份式称谓体系的变化,体现了称名之礼的下移,这种变化以楚国内在实力和外在“国际”政治秩序的变化为背景和契机。

关键词:楚国;夫人;王后;称谓;称名之礼

随着出土文献的丰富和楚文化研究的发展,楚国后妃称谓特别是楚王嫡配称谓和“夫人”身份也引起了学界的诸多注意。有关楚王嫡配称谓的研究,李学勤先生较早指出战国时期楚王的夫人是他的嫔妃,这与春秋时期诸侯正配称夫人有异。[1]罗运环先生对传世文献和出土文献中楚国后妃的称谓及其身份进行了系统考定,并概括战国中期楚王嫡配由称“夫人”至“王后”的转变。[2]杨华先生从称名之礼的角度出发,认为周成王时,楚被封为子男之国,《左传》称其为“楚子”,楚武王开始僭越称王,从严格意义上讲,楚王正妻当名之以“夫人”而不是“王后”。[3]出土文献中楚国“夫人”的身份,同样引起了学界的关注,如刘彬徽、陈佩芬、邹芙都先生先后对上海博物馆藏战国晚期“君夫人鼎”铭文中的“君夫人”身份进行判定,其中刘先生认为“君夫人”可能为某位楚王或封君之妻,陈、邹二位先生认为当是封君之妻。[4]晏昌贵先生论述楚卜筮简中“夫人”身份时,引用《礼记·曲礼下》和《论语·季氏》对女性贵族称谓的记载,认为战国时期,楚王自比天子,封君相当于诸侯,其配偶则称“夫人”。[5]

上述观点启发了我们对楚国后妃称谓及其身份的进一步研究和探讨,论文在前辈学者的研究基础之上,根据出土文献与传世文献,探讨东周时期“夫人”称谓使用范围的变化,楚王嫡配由称“夫人”向“王后”转变的具体时间,以期有助于增进对战国时期以“夫人”“王后”为代表的楚国后妃称谓体系变化和出土文献中贵族女性身份的认识和理解,敬祈方家批评指正。

一、“夫人”称谓使用范围的变化

楚王后妃的身份式称谓中最为常见的是“夫人”“王后”。春秋、战国之交的“夫人”身份出现了变化,以“王后”称楚王之妻也经历了一个过程,因此对以“夫人”“王后”为主的楚王后妃称谓体系的变化进行梳理很有必要。

“夫人”之称最早见于西周金文,如西周晚期邓公簋盖(《殷周金文集成》4055,以下简称为“《集成》”)铭:

“唯邓九月初吉,不故女夫人以乍(迮)邓公,用为女夫人尊![]()

![]() 。”[6]

。”[6]

邓公簋盖为西周晚期曼姓邓国传世器,郭沫若先生认为“不故”为薄姑,释“乍”为“迮”,为出嫁之意。[7]邓公簋盖铭文记载的是为嫁与邓公的薄姑之夫人作器,此夫人为诸侯国君妻子之称。《礼记·曲礼下》记载了礼制规范下的后妃称谓情况:“天子之妃曰后,诸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰妇人,庶人曰妻,公侯有夫人,有世妇,有妻,有妾。”[8]传世文献和出土文献印证了《礼记》的记载,如《左传》记载的楚王之妻有“夫人邓曼(楚武王妻)”“文夫人(楚文王妻)”等。[9]春秋时期金文中的“夫人”也多对应诸侯国君之妻,如枣树林春秋曾国贵族墓地M191铜鬲铭文中的“曾夫人渔”是曾公求夫人羋渔[10],唐侯制随夫人行鼎(壶)铭文中的“随夫人”是曾侯宝夫人加羋[11],现将两件青铜器铭文的释文录写如下:

曾夫人渔之![]()

![]() 。[12]

。[12]

唐侯作随夫人行鼎,其永祜福。[13]

可见西周和春秋时期的“夫人”多指诸侯之妻。战国时期,楚国“夫人”之称的使用范围比《礼记》中记载的更为宽泛。《战国策·楚策三·张仪之楚贫章》记载:“南后、郑袖贵于楚……乃召南后、郑袖而觞之。张子再拜而请曰:‘仪有死罪于大王。’王曰:‘何也?’曰:‘仪行天下徧矣,未尝见人如此其美也。而仪言得美人,是欺王也。’王曰:‘子释之。吴固以为天下莫若是两人也。’”[14]鲍彪注“南后,怀王后”,“郑袖,美人”。[15]可见,《战国策》和鲍彪都认为南后、郑袖为两人,且具有明显的身份差别。《史记·楚世家》提到“楚王幸姬郑袖”“夫人郑袖”,[16]《史记·屈原贾生列传》称“怀王之宠姬郑袖”,[17]《史记·张仪列传》称“楚夫人郑袖”,[18]《韩非子·内储说》云“荆王所爱妾有郑袖者”。[19]“姬”为姬妾之意,郑袖多被称为“幸姬”“宠姬”“爱妾”,可见她并非楚王嫡配。罗运环先生指出,称郑袖为“夫人”时,此时又有“南后”称谓,郑袖所称“夫人”应如《礼记·曲礼》载“天子有后、有夫人、有世妇、有妾”之夫人,郑袖应为楚怀王姬妾,其身份是低于王后的。[20]虽然楚王称“王”时,并未同时使用“天子”称号,但罗运环先生的观点一定程度上反映了战国中期楚王嫡配称谓和“夫人”身份在楚国后妃身份秩序中发生了变化的事实,说明战国楚怀王以后,“夫人”“王后”称谓区分明显,“夫人”称谓应用范围出现了偏移,诸侯国君姬妾可称“夫人”,而楚王之妻称“王后”。

除楚王宠姬称“夫人”外,还有封君之妻和大夫级贵族之妻或母称“夫人”。其中,封君之妻称“夫人”者有“封地名+夫人”“君夫人”和“谥号+夫人”三种形式。

新蔡葛陵楚简出土于新蔡葛陵楚墓,有关新蔡葛陵楚墓、楚简的年代下限,主要有战国中期前后,即楚声王以后,楚悼王末年或稍后,[21]公元前377年,[22]公元前398年,[23]公元前401至前395年[24]四种观点。清华简《楚居》的出土证实了新蔡葛陵楚墓、楚简的年代下限为公元前398年,属战国早、中期之交。[25]新蔡葛陵楚简中多处有祭祀“文夫人”的内容,简文如下:

![]()

![]() 以其古(故)敓(说)之。吝(文)君、吝(文)夫人归。(葛陵甲三:176)[26]

以其古(故)敓(说)之。吝(文)君、吝(文)夫人归。(葛陵甲三:176)[26]

![]() 钟乐之;

钟乐之;![]() 祷子西君、文夫人各

祷子西君、文夫人各![]() 牛馈,延钟乐之。定占之曰:吉。氏(是)月之

牛馈,延钟乐之。定占之曰:吉。氏(是)月之![]() 。(甲三:200)[27]

。(甲三:200)[27]

![]() 户、门。又(有)祱(祟)见于

户、门。又(有)祱(祟)见于![]() (昭)王、蕙(惠)王、文君、文伕(夫人)、子西君。

(昭)王、蕙(惠)王、文君、文伕(夫人)、子西君。![]() (就)祷

(就)祷![]() 。(甲三:213)[28]

。(甲三:213)[28]

![]()

![]() 于吝(文)伕(夫人)

于吝(文)伕(夫人)![]() (三十)乘。(葛陵乙三46)[29]

(三十)乘。(葛陵乙三46)[29]

楚国贵族女性的谥号多随夫谥,如楚文王之妻息妫,又称“文夫人”(《左传·庄公二十八年》),葛陵楚简中文夫人多与文君并列受祭,且二者谥号相同,文夫人应为文君之妻。文君,简文又称“坪夜文君”或“坪夜文君子良”,与曾侯乙墓竹简中的“坪夜君”和包山简中的“文坪夜君子良”为同一人,是楚昭王之子,楚惠王之弟,始封的坪夜君。[30]葛陵楚简中的文夫人,作为始封坪夜君之夫人,称谓为“谥号+夫人”的形式。

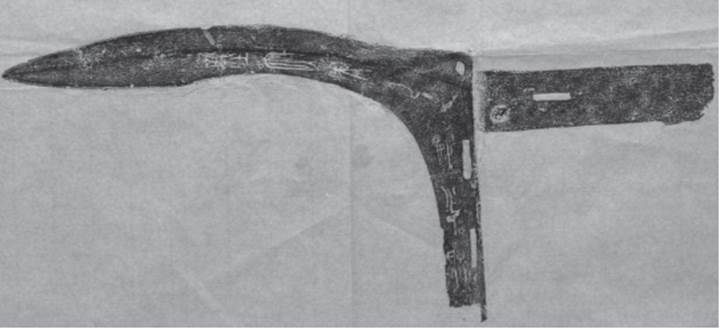

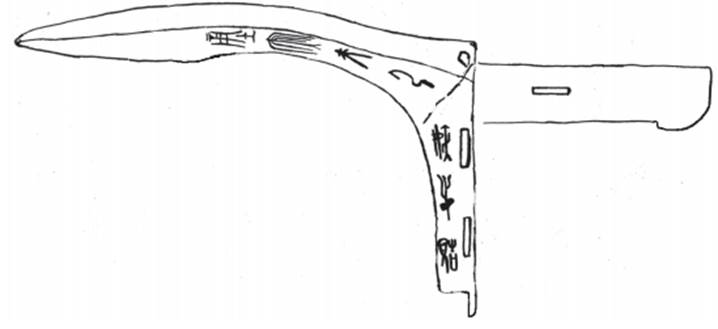

与平夜君夫人有关的还有平夜夫人戈,此戈援部窄长,中有脊,援根有一小穿,胡部有两长穿,内略长,此戈铭文的字体风格属楚系金文特征。(见图一铜戈拓本和摹本)戈上铭文,吴镇烽先生释为:“滕侯夫人妖之艁(造)”[31]。李春桃先生将戈铭中的前两字比对楚简(坪:![]() (包山200)、

(包山200)、![]() (甲三115);夜:

(甲三115);夜:![]()

![]() (《民之父母》3、4))、金文(坪:

(《民之父母》3、4))、金文(坪:![]() (《集成》2305);夜:

(《集成》2305);夜:![]() (《集成》2408))字形,改释为“平(坪)夜”二字,发现此戈与新蔡葛陵楚墓所出多套戈戟的形制相似且都有“平夜”关键字样,他推断此戈属于楚国平夜君成夫人妖之用戈,其说可从。[32]按此,平夜夫人戈是楚国平夜君成夫人妖生前所造之戈,属物勒主名,“平夜夫人妖”为自称,是“封地名+夫人+私名”的称名形式。

(《集成》2408))字形,改释为“平(坪)夜”二字,发现此戈与新蔡葛陵楚墓所出多套戈戟的形制相似且都有“平夜”关键字样,他推断此戈属于楚国平夜君成夫人妖之用戈,其说可从。[32]按此,平夜夫人戈是楚国平夜君成夫人妖生前所造之戈,属物勒主名,“平夜夫人妖”为自称,是“封地名+夫人+私名”的称名形式。

图 平夜夫人妖戈拓本和摹本,参李春桃先生《新见楚国平夜夫人戈研究》

战国晚期的君夫人鼎(《集成》2106),现藏上海博物馆,高32.9厘米,口径25厘米,重7.7公斤,整体呈扁圆形,敛口设高盖,盖面饰三个蹲锯形小龙,鼓腹圆底,腹两侧设附耳,蹄足细长,座两侧和足上端饰兽面纹,鼎的外壁和盖内各刻铭文“君夫人之鼎”。[33]刘彬徽先生根据其器型字体特征,认为君夫人鼎为楚系战国晚期风格,可能为某个楚王或封君夫人之器。[34]陈佩芬先生据《论语·季氏》“邦君之妻,君称之曰夫人,夫人自称曰小童,邦人称之曰君夫人”[35]的记载,进一步指出“君夫人”是国邦中之臣民称君之夫人,楚称王,器铭中的“君夫人”当是某邦君之夫人。[36]邹芙都先生认为目前所见楚国铜器铭文中的楚王,无论是自称还是他称,都称公或王,尚未见称君者,所以君夫人鼎铭文中的“君”可能为楚国某位封君,器主为该位封君之妻。[37]从郑威先生汇总的楚国封君称谓看,楚国封君部分称侯,如阴侯、叶侯、州侯等,绝大部分称为“某君”,封君制流行的战国时期,“邑名+君”基本为对封君的专称。[38]结合以上四位学者的论述,我们同意君夫人鼎铭文中的“君夫人”为封君之妻的观点,战国晚期的楚王之妻已称“王后”(下文详细论及),不可能同时再降一级称“夫人”。

战国时期,“夫人”还用来称呼大夫级贵族之妻。包山简出土于包山M2,包山M2下葬的绝对年代为楚怀王时期的公元前316年,墓主为左尹昭![]() 。[39]关于左尹昭

。[39]关于左尹昭![]() 的爵级,整理小组根据包山2号墓中五块小木牌上祭祀的“室、门、户、行、灶”五神,并结合《礼制·祭法》“王为群姓立七祀……王自为立七祀……诸侯自为立五祀……大夫立三祀”的记载,认为邵

的爵级,整理小组根据包山2号墓中五块小木牌上祭祀的“室、门、户、行、灶”五神,并结合《礼制·祭法》“王为群姓立七祀……王自为立七祀……诸侯自为立五祀……大夫立三祀”的记载,认为邵![]() 生前仅次于王的七祀,可立五祀,其地位应在大夫之上,与封君接近。[40]湖北省荆沙铁路考古队根据昭

生前仅次于王的七祀,可立五祀,其地位应在大夫之上,与封君接近。[40]湖北省荆沙铁路考古队根据昭![]() 墓的用鼎、羊牲、椁分五室等实物遗存,发现昭

墓的用鼎、羊牲、椁分五室等实物遗存,发现昭![]() 墓五数常出,并根据墓中五块小木牌上书写祭祀的“室、门、户、行、灶”五神,结合传世文献《礼记·王制》“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀”[41]的记载,认为昭

墓五数常出,并根据墓中五块小木牌上书写祭祀的“室、门、户、行、灶”五神,结合传世文献《礼记·王制》“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀”[41]的记载,认为昭![]() 墓为大夫阶层,其说甚确。[42]且包山2号墓与封君级别的天星观M1[43]、新蔡M1[44]相比,并无编钟与编磬,说明包山M2墓主并非封君。包山简的卜筮祭祷记录中多次出现“夫人”称谓,简文举例如下:

墓为大夫阶层,其说甚确。[42]且包山2号墓与封君级别的天星观M1[43]、新蔡M1[44]相比,并无编钟与编磬,说明包山M2墓主并非封君。包山简的卜筮祭祷记录中多次出现“夫人”称谓,简文举例如下:

![]() 石被裳之

石被裳之![]() ,

,![]() 祷于邵王

祷于邵王![]() 牛馈之;

牛馈之;![]() 祷文坪夜君、郚公子春、司马子音、

祷文坪夜君、郚公子春、司马子音、![]() (蔡)公子

(蔡)公子![]() 各

各![]()

![]() 、酉飤;

、酉飤;![]() 祷于夫人

祷于夫人![]()

![]() 。(包山简200)[45]

。(包山简200)[45]

![]() 祷于文坪

祷于文坪![]() (夜)君、郚公子芚(春)、司马子音、

(夜)君、郚公子芚(春)、司马子音、![]() (蔡)公子

(蔡)公子![]() 各

各![]()

![]() 、酉飤,夫人

、酉飤,夫人![]()

![]() 、酉飤。(包山简203、204)[46]

、酉飤。(包山简203、204)[46]

![]() 石被裳之

石被裳之![]() ,至

,至![]() (秋)三月,赛祷邵王

(秋)三月,赛祷邵王![]() 牛,馈之;赛祷文坪夜君、郚公子春、司马子音、

牛,馈之;赛祷文坪夜君、郚公子春、司马子音、![]() (蔡)公子

(蔡)公子![]() 各

各![]()

![]() ,馈之。赛祷新母

,馈之。赛祷新母![]()

![]() ,馈之。(包山简214、215)[47]

,馈之。(包山简214、215)[47]

以上简文中的“夫人”身份,陈伟先生根据包山简199-200记“石被裳之敓”称“![]() 祷于夫人

祷于夫人![]()

![]() ”,简212-215“迻石被裳之敓”又说“赛祷新母

”,简212-215“迻石被裳之敓”又说“赛祷新母![]()

![]() ”,认为“夫人”即新母,即是包山二号墓主左尹昭

”,认为“夫人”即新母,即是包山二号墓主左尹昭![]() 的母亲。[48]刘信芳先生对以上祭祷简中的“夫人”身份提出了不同看法,认为是“昭王至蔡公子家各自的夫人”。[49]晏昌贵先生表示,包山简中的祭祷简文凡涉及两位以上神灵时,均在祭品前加“各”或“屯”字,凡涉及单个神灵时,则径称祭品名,根据包山简“

的母亲。[48]刘信芳先生对以上祭祷简中的“夫人”身份提出了不同看法,认为是“昭王至蔡公子家各自的夫人”。[49]晏昌贵先生表示,包山简中的祭祷简文凡涉及两位以上神灵时,均在祭品前加“各”或“屯”字,凡涉及单个神灵时,则径称祭品名,根据包山简“![]() 祷于夫人,

祷于夫人,![]()

![]() ”,“夫人”应指某位夫人,而不是多位夫人,为母世之属。[50]我们赞成陈、晏二位先生的观点,这表明非封君的大夫级别的左尹昭

”,“夫人”应指某位夫人,而不是多位夫人,为母世之属。[50]我们赞成陈、晏二位先生的观点,这表明非封君的大夫级别的左尹昭![]() 祭祀已逝的母亲时以“夫人”敬称,但无谥号。

祭祀已逝的母亲时以“夫人”敬称,但无谥号。

战国时期大夫级贵族之妻或母称“夫人”并不仅仅是其逝世后的敬称,她们同时也在日常生活中使用这一称谓。春秋、战国之交,楚国日用青铜器铭文中已出现以“夫人”称大夫级贵族之妻,淅川县徐家岭M11[51]出土了两件带有铭文“![]() 夫人”的铜器,一件是浴缶,有七字铭文“

夫人”的铜器,一件是浴缶,有七字铭文“![]() (蔿)夫人巠之

(蔿)夫人巠之![]() 缶”,[52]为

缶”,[52]为![]() 夫人巠自作之器。另一件是小口鼎,为春秋晚期器,是

夫人巠自作之器。另一件是小口鼎,为春秋晚期器,是![]() (蔿)大尹嬴为

(蔿)大尹嬴为![]() 夫人

夫人![]() 所作之器,铭文为“隹(唯)正月初吉,

所作之器,铭文为“隹(唯)正月初吉,![]() (岁)才(在)

(岁)才(在)![]() (涒)

(涒)![]() 之(滩),孟屯(春)才(在)奎之

之(滩),孟屯(春)才(在)奎之![]() (际),

(际),![]() 夫人

夫人![]() 择亓(其)古 <吉> 金,乍(作)

择亓(其)古 <吉> 金,乍(作)![]() (铸)迅鼎,

(铸)迅鼎,![]() (以)和御湯(汤),长贎(邁)亓(其)吉,永寿无彊(疆),

(以)和御湯(汤),长贎(邁)亓(其)吉,永寿无彊(疆),![]() 大尹(君)嬴乍(作)之,後(后)民勿

大尹(君)嬴乍(作)之,後(后)民勿![]() (忘)”。[53]冯时先生指出“

(忘)”。[53]冯时先生指出“![]() ”为邑名,即淅川下寺、徐家岭一带,其地广出

”为邑名,即淅川下寺、徐家岭一带,其地广出![]() 器,

器,![]() 大尹为

大尹为![]() 工官之长。[54]肖启荣、黄锦前先生根据徐家岭M11出土两件私名不同的

工官之长。[54]肖启荣、黄锦前先生根据徐家岭M11出土两件私名不同的![]() 夫人之器,且随葬兵器和车马器,认为墓主是男性,为

夫人之器,且随葬兵器和车马器,认为墓主是男性,为![]() 大尹嬴,是

大尹嬴,是![]() 夫人

夫人![]() 之夫,“大尹”是其职官。[55]而此前简报认为徐家岭M11位于徐家岭M10[56]南侧约6米,两墓南北并列且年代相近,M11出土带“夫人”铭文铜器,M11墓主应为“

之夫,“大尹”是其职官。[55]而此前简报认为徐家岭M11位于徐家岭M10[56]南侧约6米,两墓南北并列且年代相近,M11出土带“夫人”铭文铜器,M11墓主应为“![]() 夫人”,与M10墓主有紧密联系。[57]田成方先生赞成简报和冯时先生的看法,指出徐家岭M11(随葬5件兵器和45件车马器)出土兵器数量与徐家岭M10(随葬车马器共309件,兵器共202件)相比,相差甚远,且徐家岭M10有配剑而M11墓主没有,赞成徐家岭M11墓主为女性的判断,并称

夫人”,与M10墓主有紧密联系。[57]田成方先生赞成简报和冯时先生的看法,指出徐家岭M11(随葬5件兵器和45件车马器)出土兵器数量与徐家岭M10(随葬车马器共309件,兵器共202件)相比,相差甚远,且徐家岭M10有配剑而M11墓主没有,赞成徐家岭M11墓主为女性的判断,并称![]() 大尹嬴为

大尹嬴为![]() 地的地方官,而非楚中央官员,巠、

地的地方官,而非楚中央官员,巠、![]() 可能为同一人,巠是自称,

可能为同一人,巠是自称,![]() 是

是![]() 大尹对她的尊称。[58]我们赞成简报和田成方先生对徐家岭M11墓主为女性的判断,综合徐家岭M11的出土文献、伴出器物及与徐家岭M10的位置关系各方面的因素判断,徐家岭M11墓主极有可能为徐家岭M10墓主

大尹对她的尊称。[58]我们赞成简报和田成方先生对徐家岭M11墓主为女性的判断,综合徐家岭M11的出土文献、伴出器物及与徐家岭M10的位置关系各方面的因素判断,徐家岭M11墓主极有可能为徐家岭M10墓主![]() 氏贵族薳子昃之妻。性别因素虽然对随葬铜车马器和兵器存在一定影响,[59]但并不能作为判断墓主性别的绝对依据。而巠、

氏贵族薳子昃之妻。性别因素虽然对随葬铜车马器和兵器存在一定影响,[59]但并不能作为判断墓主性别的绝对依据。而巠、![]() 是否为同一人,从“

是否为同一人,从“![]() 夫人巠”和“

夫人巠”和“![]() 夫人

夫人![]() ”的称谓结构看,巠和

”的称谓结构看,巠和![]() 应都为私名,现有的楚国女性称谓资料中,尚未发现同一女性有多个私名的现象,我们认为巠、

应都为私名,现有的楚国女性称谓资料中,尚未发现同一女性有多个私名的现象,我们认为巠、![]() 可能是两代

可能是两代![]() 夫人,

夫人,![]() 夫人巠之器被

夫人巠之器被![]() 夫人

夫人![]() 继承并随葬至墓中。

继承并随葬至墓中。

由于称名之礼的下移,楚国“夫人”称谓的应用范围出现了变化,春秋时期,“夫人”多称楚王之妻,而战国时期称“夫人”的有楚王姬妾、封君之妻和大夫级贵族之妻或母,说明战国时期楚国贵族女性称“夫人”的身份范围是较宽泛的。同时,不同“夫人”称谓间也有细微区别,有些封君之妻称君夫人、“封地名+夫人”和“谥号+夫人”,其中的谥号为单字。身份低于封君的大夫级贵族之妻或母称“夫人”的,一般直称夫人,或使用“夫氏+夫人”的称谓方式。

二、楚王嫡配由称“夫人”到“王后”的变化时间考

战国时期,“夫人”称谓的应用范围出现了偏移,经历了由称诸侯国君之妻到大夫级及其以上贵族之妻都可称“夫人”的变化,那么楚王嫡配是什么时候由称“夫人”向“王后”转变的呢?楚国国君虽于楚武王时(于前740—前690年在位)已正式僭越称王,但邓曼作为楚武王之妻,其称谓并没有相应变化,《左传》记载其依旧称“夫人”。罗运环先生较早注意到战国中期楚王嫡配由称“夫人”到“王后”的变化[60],但未展开论述,以下试详细考证楚王之妻称谓的变化及其时间。

1932年安徽寿县朱家集李三孤堆出土的两件曾姬无恤壶(《集成》9710-9711),铭文一致,为刘体智旧藏,现藏于台北故宫博物院,铭文如下:

唯王廿又六年,圣桓之夫人曾姬无恤,![]() 安兹漾陵,蒿间之无匹,用作宗彝尊壶,后嗣用之,职在王室。[61]

安兹漾陵,蒿间之无匹,用作宗彝尊壶,后嗣用之,职在王室。[61]

虽然学界对曾姬无恤壶铭文的个别字词考释、内容解读和作器者等还存在分歧,但刘节先生较早运用古文字资料,根据铭文内容“圣![]() 之夫人”“王二十又六年”等考证出曾姬无恤壶作于楚宣王二十六年,“圣

之夫人”“王二十又六年”等考证出曾姬无恤壶作于楚宣王二十六年,“圣![]() 之夫人”是楚声王夫人的观点已被学界普遍认可。[62]说明直到楚宣王时期依旧尊称楚声王之妻为“夫谥+夫人”的称谓模式,用的是双字谥。

之夫人”是楚声王夫人的观点已被学界普遍认可。[62]说明直到楚宣王时期依旧尊称楚声王之妻为“夫谥+夫人”的称谓模式,用的是双字谥。

现有出土文献中较早出现楚国“王后”的是铸客为王后少府鼎(《集成》2393、2394)、铸客缶(王后六室器,《集成》10003.1、10003.2),出现“太后”铭文的是战国晚期的铸客为大句脰官鼎(《集成》2395),三者铭文分别如下:

铸客为王句(后)小![]() 为之。[63]

为之。[63]

铸客为王句(后)六室为之。[64]

铸客为大(太)句(后)脰(厨)官为之。[65]

“铸客”为楚国专司铸造的职官,[66]王后是楚幽王(公元前237-228年在位)之妻,[67]六室即六宫,[68]王后六室器是专司铸造的职官为楚幽王后管理的六室(六宫)而铸。铸客为太后脰官鼎铭文中的“脰官”是楚国负责饮食的有关机构,太后为楚幽王之母、考烈王后,铸客为太后脰官鼎是楚幽王在世时,铸客为太后的脰官所铸之鼎。[69]以上金文材料说明楚宣王以后、楚幽王之前,楚王后妃称谓体系已经出现了楚王之妻称“王后”、楚王之母称“太后”的变化。

楚王后妃称谓体系变化特别是楚王之妻由称夫人向王后转变,极有可能出现在楚威王(前339-前329在位)和楚怀王(前328-前299年在位)之时。楚威王和楚怀王前期的内在实力和外在“国际”环境的变化,是楚王后妃称谓特别是嫡配由称“夫人”向“王后”转变的重要契机和背景。楚威王和楚怀王前期,国力强盛,“(楚怀王)十一年(前318年),苏秦约从山东六国共攻秦,楚怀王为从长”。[70]战国时期的从长略相当于春秋时期的霸主。[71]同时,包山简206、207、209、212号简等多次提到“东周之客![]()

![]() 致(归)胙”这一重要事件。[72]整理者认为这一事件发生在公元前317年。[73]陈伟先生也推断东周之客致胙于楚应在楚怀王十七年(前312年)之前并最终定在公元前317年,将且该事件的发生与怀王为从长相关,因为楚怀王十七年,楚国于丹阳、蓝田接连被秦师重创,又被韩、魏兵袭,楚国从此在战国七雄中丧失优势地位。[74]春秋、战国时期周王室对诸侯国君致胙,是对一时霸主的礼遇,齐桓公、秦孝公、秦惠文君、楚成王都曾因国力强盛受周王室赐(致)胙。[75]东周之客致胙于楚,说明楚国在战国七雄中的优势地位和军事、政治、文化力量得到了周王室的认同。[76]楚怀王为六国从长,且得周王室致胙,是战国中期后妃称谓体系变化特别是楚王之妻由称夫人向王后转变的内在基础。

致(归)胙”这一重要事件。[72]整理者认为这一事件发生在公元前317年。[73]陈伟先生也推断东周之客致胙于楚应在楚怀王十七年(前312年)之前并最终定在公元前317年,将且该事件的发生与怀王为从长相关,因为楚怀王十七年,楚国于丹阳、蓝田接连被秦师重创,又被韩、魏兵袭,楚国从此在战国七雄中丧失优势地位。[74]春秋、战国时期周王室对诸侯国君致胙,是对一时霸主的礼遇,齐桓公、秦孝公、秦惠文君、楚成王都曾因国力强盛受周王室赐(致)胙。[75]东周之客致胙于楚,说明楚国在战国七雄中的优势地位和军事、政治、文化力量得到了周王室的认同。[76]楚怀王为六国从长,且得周王室致胙,是战国中期后妃称谓体系变化特别是楚王之妻由称夫人向王后转变的内在基础。

战国时期周朝政治体系下的秩序与制度的变化,是楚国后妃称谓体系变化的外在环境背景。战国中期,原周王朝政治体系内各诸侯国君普遍称王,代表商周以来王权思想的基本终结和周王朝的彻底没落。[77]除魏惠王和齐威王在公元前334年称王外,[78]其他诸侯国君称王集中发生在楚怀王时期(前328-前299年在位)。公元前325年,秦惠文君称王;[79]公元前323年,魏、韩、赵、燕和中山国结成同盟,均称王;[80]公元前318年,宋自立为王。[81]伴随着诸侯纷纷称王的是,此前诸侯国君嫡妻、嫡母统称“夫人”到国君之妻称“王后”、国君之母称“太后”的后妃称谓体系的变化,如《战国策》记载的宣太后(秦昭襄王之母)、赵太后(赵惠文王后)、燕后(赵太后之女)等。[82]《史记》记载秦孝公去世,子惠文君立,秦惠文君四年,“魏夫人来”,秦惠文君称王以后,“魏夫人”改称“惠文后”。[83]秦惠文王之妻由称“魏夫人”到称“惠文后”的变化,反映了战国中期诸侯国后妃称谓随着诸侯国君称王发生变化的事实。楚怀王时期,正是原周王朝政治体系内诸侯普遍称王,以及其他诸侯国后妃称谓普遍发生变化的时期,此时楚王嫡配由称“夫人”到“王后”的变化应是与此相适应和同步的。

楚王虽然在楚武王时期已正式僭越称王,但楚王后妃称谓特别是楚王之妻由称“夫人”至“王后”的变化较有可能发生于楚威王至楚怀王时期,且最迟应不晚于楚怀王前期,这种变化以楚国内在实力和周朝政治体系内秩序的变化为契机和背景,与各诸侯纷纷称“王”、其他诸侯国君之妻称“王后”的变化同步。

三、结语

楚国后妃称谓体系,随着社会变迁而发生变化。战国时期,原周王朝统治秩序变化,周礼加速崩解,楚国内在实力增强等因素,共同促成了楚国后妃称谓体系的变化。楚国后妃称谓体系的变化是称名之礼下移的体现,具体表现就是“夫人”使用范围的扩大,由多称楚王之妻向楚国大夫级及其以上贵族之妻或母可称“夫人”转变,楚王之妻的称谓也可能于楚威王至楚怀王时期由“夫人”向“王后”转变。

[1] 李学勤:《楚国夫人玺与战国时期的江陵》,《江汉考古》1982年第7期。

[2] 罗运环:《楚国后妃考》,《江汉考古》1985年第3期。

[3] 杨华:《楚国礼仪制度研究》,武汉:湖北教育出版社,2012年,第38页。

[4] 刘彬徽:《楚系青铜器研究》,武汉:湖北教育出版社,1995年,第367页。陈佩芬:《夏商周青铜器研究 东周篇下》,上海:上海古籍出版社,2004年,第374页。邹芙都:《楚系铭文综合研究》,成都:巴蜀书社,2007年,第217、218页。

[5] 晏昌贵:《巫鬼与淫祀:楚简所见方术宗教考》,武汉:武汉大学出版社,2010年,第164页。

[6] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第三册,北京:中华书局,2007年,第2227、2564页。

[7] 郭沫若著,郭沫若著作编辑出版委员会编:《两周金文辞大系图录考释》(二),《郭沫若全集·考古编》第八卷,北京:科学出版社,2002年,第379页。

[8] (汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏,吕友仁整理:《十三经注疏·礼记正义 上》,上海:上海古籍出版社,2008年,第195页。

[9] 杨伯峻编著:《春秋左传注》庄公四年、庄公二十八年,北京:中华书局,1981年,第163、241页。

[10] 郭长江、陈虎、李晓杨、宋有志、王龙明、张申银:《湖北随州市枣树林春秋曾国贵族墓地》,《考古》2020年第7期。

[11] 黄锦前:《加嬭编钟及有关曾楚史事》,武汉大学简帛研究中心主办《简帛》第25辑,上海:上海古籍出版社,2022年,第1-16页。

[12] 湖北省文物考古研究所、北京大学考古文博学院、随州市博物馆、曾都区考古队:《湖北随州市枣树林春秋曾国贵族墓地》,《考古》2020年第7期。

[13] 随州市博物馆、随州市公安局主编:《追回的宝藏:随州市打击文物犯罪成果荟萃I》,武汉:武汉大学出版社,2019年,第10、11页。

[14] (西汉)刘向集录;范祥雍笺证,范邦瑾协校:《战国策笺证》卷十六、卷十七,上海:上海古籍出版社,2006年,第847、848页。

[15] (西汉)刘向集录;范祥雍笺证,范邦瑾协校:《战国策笺证》卷十六、卷十七,第848页。

[16] 《史记》卷四十,北京:中华书局,1963年标点本,第1725页。

[17] 《史记》卷八十四,第2484页。

[18] 《史记》卷七十,第2288页。

[19] 张觉撰: 《韩非子校疏·内储说下》,上海:上海古籍出版社,2010年,第664页。

[20] 罗运环:《楚国后妃考》,《江汉考古》1985年第3期。

[21] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,郑州:大象出版社,2003年,第181-184页。

[22] 刘信芳:《新蔡葛陵楚墓的年代及相关问题》,《长江大学学报(社会科学版)》2004年第1期;李学勤:《论葛陵楚简的年代》,《文物》2004年第7期。

[23] 刘彬徽:《葛陵楚墓的年代及相关问题的讨论》,楚文化研究会编:《楚文化研究论集(第七集)》,成都:巴蜀书社,2007年,第377-379页。

[24] 宋华强:《平夜君成的世系及新蔡简年代下限的考订》,武汉大学简帛研究中心主办:《简帛(第二辑)》,上海:上海古籍出版社,2007年,第371-386页;《新蔡葛陵楚简初探》,武汉:武汉大学出版社,2010年,第113-135页。

[25] 李学勤:《清华简<楚居>与楚徙鄩郢》,《江汉考古》2011年第2期;宋华强《清华简〈楚居〉1-2号与楚人早期历史传说》,裘锡圭主编:《文史》,北京:中华书局,2012年第2辑,第121- 133页。

[26] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第194页。

[27] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第194页。

[28] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第195页。

[29] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第205页。

[30] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第183页。

[31] 吴镇烽:《商周青铜器铭文暨图像集成续编(第4卷)》,上海:上海古籍出版社,2016 年,第162页。

[32] 李春桃:《新见楚国平夜夫人戈研究》,《古文字研究》第33辑,北京:中华书局,2020年,第314-320页。

[33] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第二册,第1114、1620页。

[34] 刘彬徽:《楚系青铜器研究》,第367页。

[35] (魏)何晏注,(宋)刑昺疏,(清)阮元校刻,方向东点校:《论语注疏·季氏》卷16,(清)阮元、中华书局编辑部《十三经注疏》第23册,北京:中华书局,2021年,第413页。

[36] 陈佩芬:《夏商周青铜器研究 东周篇下》,第374页。

[37] 邹芙都:《楚系铭文综合研究》,第217、218页。

[38] 郑威:《楚国封君研究》(修订本),武汉:湖北教育出版社,2017年,第9、256-261页。

[39] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚墓》,北京:文物出版社,1991年,第330-333页。

[40] 包山墓地竹简整理小组:《包山2号墓竹简概述》,《文物》1988年第5期。

[41] (汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,(清)阮元校刻,方向东点校:《礼记注疏 一》,北京:中华书局,第677页。

[42] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚墓》,第335、336页。

[43] 湖北省荆州地区博物馆:《江陵天星观1号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

[44] 河南省文物考古研究所编著:《新蔡葛陵楚墓》,第46-185页。

[45] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,北京:文物出版社,1991年,第32页。

[46] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,第33页。

[47] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,第34页。

[48] 陈伟:《包山楚简初探》,武汉:武汉大学出版社,1996年,第160、161页。

[49] 刘信芳:《包山楚简解诂》,第216页。

[50] 晏昌贵:《巫鬼与淫祀:楚简所见方数宗教考》,第164页。

[51] 河南省文物管理局南水北调文物保护办公室、南阳市文物考古研究所:《河南浙川县徐家岭11号楚墓》,《考古》2008年第5期。

[52] 刘新、刘小磊主编:《吉金墨影——南阳出土青铜器全形拓1》,郑州:美术出版社,2016年,第174-175页。

[53] 王长丰、乔保同:《河南南阳徐家岭M11新出![]() 夫人

夫人![]() 鼎》,《中原文物》2009年第3期。

鼎》,《中原文物》2009年第3期。

[54] 冯时:《![]() 夫人

夫人![]() 鼎铭文及相关问题》,《中原文物》2009年第6期。

鼎铭文及相关问题》,《中原文物》2009年第6期。

[55] 肖启荣、黄锦前:《淅川徐家岭M11出土文字资料及相关问题》,《考古与文物》2019年第4期。

[56] 河南省文物考古研究所编著:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,郑州:大象出版社,2004年,第247-330页。

[57] 河南省文物管理局南水北调文物保护办公室、南阳市文物考古研究所:《河南浙川县徐家岭11号楚墓》,《考古》2008年第5期。

[58] 田成方:《楚系家族墓葬研究》,武汉:武汉大学出版社,2021年,第156、157页。

[59] 据尚如春先生的研究,在性别确定的楚铜礼器墓中,大约70%左右的女性贵族墓不随葬兵器,30%左右的女性贵族墓葬不随葬车马器。尚如春:《东周时期楚国社会变迁研究——以江汉淮地区墓葬为中心》,吉林大学博士学位论文,2019年,第124页。

[60] 罗运环:《楚国后妃考》,《江汉论坛》1985年第3期。

[61] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第六册,第5095、5365页。

[62] 刘节:《古史考存》,北京:人民出版社,1958年,第108-140页。

[63] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第二册,第1214、1641页。

[64] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第六册,第5261、5262、5387页。

[65] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》第二册,第1215、1641页。

[66] 邹芙都:《楚系铭文综合研究》,第209页。

[67] 刘彬徽:《楚系青铜器研究》,第363页。

[68] 朱德熙:《寿县出土楚器铭文研究》,《历史研究》1954年创刊号。

[69] 刘彬徽:《楚系青铜器研究》,第362页。

[70] 《史记》卷四十,第1722页。

[71] 陈伟:《包山楚简初探》,第15页。

[72] 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,北京:文物出版社,1991年,第33页。

[73] 王红星:《包山简牍所反映的楚国历法问题——兼论楚历沿革》,《包山楚墓》,第521-532页;刘彬徽:《从包山楚简纪时材料论及楚国纪年与楚历》,《包山楚墓》,第533-547页。

[74] 陈伟:《包山楚简初探》,第9-20页。

[75] 《左传》僖公九年记载“(齐桓公为癸丘之会)王使宰孔赐齐侯胙”,见杨伯峻编著:《春秋左传注》,第326页。《史记》卷五记载“(秦孝公)二年,天子致胙”,“(秦惠文君)四年,天子致文武胙”,第203、205页。《史记》卷四十载“成王恽元年,初即位,布德施惠,结旧好于诸侯。使人献天子,天子赐胙,曰:‘镇尔南方夷越之乱,无侵中国。’于是楚地千里”,第1697页。

[76] 杨华:《楚国礼仪制度研究·前言》,2012年。

[77] 徐义华:《商周“称王”与政治思想变化》,《南方文物》2016年第1期。

[78] 《史记》卷五载“(秦惠文君)四年,天子致文武胙。齐、魏为王”,《史记》卷十五载(公元前334年)“魏襄王元年与诸侯会徐州,以相王”,“(齐宣王)与魏会徐州,诸侯相王”,第205、727页。

[79] 《史记》卷十五载“四月戊午,君(秦惠文君)为王”,第730页。

[80] 《史记》卷十五载“(韩)君为王”“(燕)君为王”,《史记》卷四十三载“五国相王”,第730、1804页。

[81] 《史记》卷三十八“君偃十一年,自立为王”,第1632页。

[82] (西汉)刘向集录;范祥雍笺证,范邦瑾协校:《战国策笺证》卷四、卷二十一,第280、1231、1232页。

[83] 《史记》卷五、卷十五,第210、727页。

本文收稿日期为2025年3月31日

本文发布日期为2025年4月10日

点击下载附件: 2443付梅顰:東周時期楚國后妃稱謂體系的變化.docx

下载次数:44

Copyright 2008-2018复旦大学出土文献与古文字研究中心版权所有 沪ICP备10035774号 地址:复旦大学光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:9401120