利用《考古图》窜改器图研究致误举隅

(首发)

田新洲

吉林大学考古学院

《考古图》一书在明代万历年间泊如斋重刻刊印之后,其中的铜器图像已经被大范围替换,并且这些更换后的器图大多都能直接溯源于《博古图》。或许是因为明初刻本“图识皆极劣”,相比之下,泊如斋本及其衍生的晚期刻本所绘制的图像则较为精细美观,故而前者并不为学界所重视,再加之后来编纂的金文著录书大多也未能注意到不同版本之间器图的差异问题,采用了晚期刻本中已经窜改的器影,例如《两周金文辞大系图录考释》《商周青铜器铭文暨图像集成》引用的是清乾隆年间黄晟重修亦政堂《三古图》本[1],《殷周金文集成》引用的是泊如斋本[2],《金文文献集成》则是影印自文渊阁《四库全书》本[3]。这些因素都进而导致部分学者在利用《考古图》的器形资料进行铜器断代研究时,得出了一些现在看来不甚可靠的意见。下面以卷三牧簋和卷四足迹罍二器为例稍作说明。

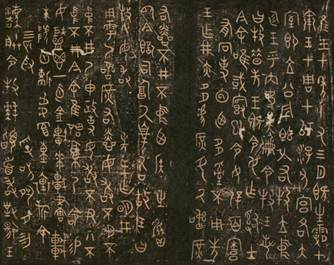

牧簋原器早已亡佚,除见于《考古图》以外,也收录于南宋薛尚功编撰的《历代钟鼎彝器款识法帖》(以下简称“《款识》”),但未收器形[4]。《考古图》明初刻本所收录的铭文摹本在字体和行款上均与《款识》存在显著差异,后者在“敢”“余”“取”等字下特意留白以示此处缺文(图1),而前者皆连属抄写,从文义上来看《款识》所录铭文的准确性应当较高。整篇铭文长达二百余字,无疑是西周时期的一件重器,历来备受学者所关注。

图1

牧簋铭文中出现的“内史吴”,亦见于西周中期的师虎簋(《集成》5844)和师𤸫簋盖(《集成》5811),因此关于牧簋的分期断代,学者多从历日、人名系联的角度出发,认为其时代为西周中期偏晚。[5]也有一些研究者尝试从器型和纹饰的角度,来推断牧簋的年代,如《商周青铜器铭文选》在“释文及注释”中说牧簋的方座周体“施以波曲纹即环带纹”,这种纹饰“一般不能置于恭王”;[6]李学勤先生认为牧簋在形制上尚保存有时代较早的特点,而所饰窃曲纹、波带纹和重环纹的时代则较晚,“具有过渡转型的意味”。[7]王世民等先生编著的《西周青铜器分期断代研究》一书对此有较为详细的说明:

原器已佚。据《考古图》所摹图像,口下一周窃曲纹,中央有兽头突饰,腹和方座四壁饰波浪纹,圈足饰一周大小相间的横鳞纹。双耳上端有兽头,口吐卷舌,下有垂珥。……所饰波浪纹也见于三年𤼈壶、番匊生壶等器。为西周中期偏晚约当孝夷前后器。[8]

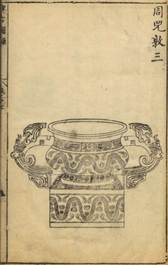

彭裕商先生也持有类似的意见,根据书中注释知其所用牧簋器图援引自唐复年先生编纂的《西周青铜器铭文分代史征器影集》。[9]上述学者的论著中均未明确给出所引《考古图》的具体版本信息,但是根据文字描述的器形及纹饰式样,可以发现他们所利用的牧簋器图,实际上皆源自泊如斋重修以后的晚期刻本,明初刻本中较为粗糙简陋的图像,已经被替换成了《博古图》卷十七的“周兕敦三”(图2),仅就铭文而言,二者显非一器。[10]

明初刻本《考古图》 泊如斋本《博古图》 泊如斋本《考古图》 图2

李峰先生在对牧簋的相关材料进行文献梳理时,则注意到了《考古图》不同时期刻本之间器图的差异,但是他认为明初刻本(原文称作“大德本”)中所摹绘的图像质量低劣,“错误百出,伪造明显”:

这里,亦政堂和四库本器物两边器耳上立的较宽的兽耳被大德本替换成了羽毛状,这从不见于任何真青铜器。而且,耳下宽垂珥变成了细窄、下垂的足状,也与亦政堂本与四库本迥然有异。此外,铜器上的纹饰更成问题:这里见的方格或双重方格纹样可能仿自真器上的云雷纹,但作者忽视比例,错误地把真器身上这种不显眼的地纹转变成了主体花纹。除了这些方格纹,作者似乎对其他纹饰一无所知,仅随意画了一些错误的线条以填充空间。所以,大德本图像的绘制背景实在值得怀疑——作者似乎对牧簋的形制有一点模糊的了解,但是很可能他并没有看到过类似于亦政堂本或四库本这样的本子。[11]

故而他选用时代较晚的亦政堂本、四库本的器图在现存铜器中进行器形和纹饰上的比对,并由此推断牧簋的年代可能为西周中期偏晚或西周晚期。但是根据本文前两章的论述,可以证实泊如斋本及其衍生版本对《考古图》进行了“大刀阔斧”式的改动,尽管版面的确更为疏朗有致,但实已完全破坏器图原貌,因此舍弃明初刻本的做法并不可取;而且《考古图》卷二著录的某父鬲,即使是在明初刻本中,其腹壁的波浪纹也仍然比较形象,可见作者对这类纹饰应有一定认知,大概不会发生李峰先生所怀疑的误绘情况。诚然,明初刻本中的牧簋器图确实十分简陋,仅凭器形和纹饰难以获取有效信息,因此李峰先生在其文章后续部分基于已有金文材料的认识,对铭文进行重新释读和文本分析,从而推断铜器年代的方法,是目前看来比较稳妥可行的研究路径。[12]

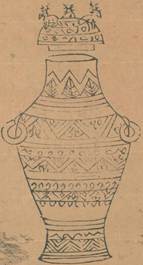

另外一件值得注意的是《考古图》卷四足迹罍,近年王祁先生有专文讨论,主张将其改称为“亚止尊”,并认为它兼具殷墟和南方型青铜器风格,谓:

亚止尊与南方型青铜尊最大的区别在于,南方型青铜尊都是没有铭文的,亚止尊不仅有族徽铭文,且此族徽铭文是生活在殷墟都邑内的族氏。这一“亚止”铭文,是亚止尊具备中原型文化因素的典型证据。[13]

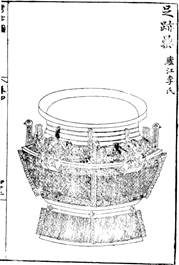

根据王祁先生文中脚注,可知其所引用的版本为清乾隆十七年亦政堂刊本《考古图》,那么显然他没有注意到在泊如斋本中足迹罍的图像已被替换成为《博古图》卷七收录的周麟凤百乳罍(图3),后来的翻刻本也都无一例外地沿袭了这个错误。早年刘昭瑞先生其实就已经注意到了两件器物图像完全相同的问题,不过当时只是怀疑《考古图》的记录可能有误,直至后来郭永禧先生才明确指出足迹罍的器图实已经窜改的事实。[14]

明初刻本《考古图》[15] 泊如斋本《博古图》 泊如斋本《考古图》 图3

实际上根据《考古图》中足迹罍的解说文字,也可以发现晚期刻本所收录的图像与其描述并不相符:

此器形制与师艅彝略相似,而容受加大,盖罍属也。《诗》云:“我姑酌彼金罍”,罍亦用金也。环颈之文与后所图兽环细文三壶相似,或以为象山形,谓之山罍。然比之中中朝事尊之颈文,则彼之山形著此不甚似也,但其文极细,物象颇多。[16]

通过比对引文中提到的师艅彝(图4)和兽环细文壶三(图5),便能够直观地看出,无论是器型,还是颈部的纹饰,周麟凤百乳罍的图像明显与文字描述不相符合,而明初刻本所著录的图像在特征上与二者则更为接近,这只能看作是泊如斋重修时出现的失误。[17]

周麟凤百乳罍这类特征十分显著的大口折肩铜罍,过去也多有出土,因其只见于南方地区(主要是长江中游),学者普遍将其归属为“南方类型”,日本学者难波纯子女士称之为“华中型”青铜器。[20]明初刻本著录足迹罍的器图尽管略显朴素粗犷,但在器身的纹饰细节上,依然可以辨识出其颈部的三角纹以及腹部、圈足的兽面纹,这些特征与妇好墓出土的司![]() 母尊(图6)、殷墟出土的子渔尊(图7)颇为相似[21],只是《考古图》未有摹绘出肩部的浮雕牺首。根据铭文可改称此器为“亚止尊”,而不必与南方型青铜器相牵连。

母尊(图6)、殷墟出土的子渔尊(图7)颇为相似[21],只是《考古图》未有摹绘出肩部的浮雕牺首。根据铭文可改称此器为“亚止尊”,而不必与南方型青铜器相牵连。

图6 图7

附记:本文是截取自拙稿《吕大临〈考古图〉明代刻本问题补议》中的第三部分。最近拜读费文彬先生在复旦网上发表的《考古图》校疏大作,见其凡例中指出泊如斋本和郑朴本翻刻器图时的致误问题,与前人及本文观点略近,只是具体论述稍有差异。故特将此部分摘出,权作为对费先生论著的补充,诚请各位师友批评指正。

又,原文初稿写成于2024年11月19日,完稿后曾寄呈吴振武师、吴良宝师、南京师范大学井超老师、山东大学高中正老师、南京工业大学崔璨老师,以及梁涛兄和陈建新兄审阅指正;同年12月在中国人民大学第三届中国古典学青年学者论坛上宣读,又承蒙陈伟文老师和章莎菲老师不吝惠赐指正意见。此外,在前期思考和搜集材料过程中,亦得到陈纬宇兄、姬英杰师兄、王月妍师姐和张致铖兄的指点和帮助,谨此对诸位师友深表谢忱。

[1]郭沫若著:《两周金文辞大系图录考释》第1册,科学出版社,1957年,“著录目”叶一上;吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》第35册,上海古籍出版社,2012年,第574页。

[2]中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成》第8册,中华书局,1987年,第30—31页。

[3]刘庆柱、段志洪、冯时主编:《金文文献集成》第1册,2005年,第1页。

[4]吕大临撰:《考古图》卷三,《四库全书存目丛书》(子部第77册)影印华东师范大学图书馆藏明初刻本,齐鲁书社,1996年,第651—652页;薛尚功撰:《宋刻宋拓〈历代钟鼎彝器款识法帖〉辑存》卷十四,中华书局,2021年,第164—166页。

[5]参看黄鹤著:《西周有铭铜器断代研究综览》,上海古籍出版社,2021年,第568—569页。

[6]上海博物馆商周青铜器铭文选编写组:《商周青铜器铭文选》第3卷,文物出版社,1988年,第188页“注〔一〕”。

[7]李学勤:《四十三年佐鼎与牧簋》,《中国史研究》2003年第2期,第53页。

[8]王世民、陈公柔、张长寿著:《西周青铜器分期断代研究》,1999年,文物出版社,第77、79页。

[9]彭裕商著:《西周青铜器年代综合研究》,巴蜀书社,2003年,第369、407页;唐复年辑:《西周青铜器铭文分代史征器影集》,中华书局,1993年,第141页“470号”。

[10]《博古图》卷十七著录的这三件“周兕敦”,铭文分别作“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”,周亚先生曾怀疑可能即陕西扶风齐家村窖藏出土

”,周亚先生曾怀疑可能即陕西扶风齐家村窖藏出土![]() 鬲、盘、盉铭文中的从宀从巳之字,时代为西周晚期,不过他在文中将牧簋和上海博物馆藏虎簋的器形、纹饰相系联,可见他也没有注意到《考古图》器图窜改的问题(参见周亚:《虎簋断代与淅川楚墓中的复古现象》,收入罗运环主编《楚简楚文化与先秦历史文化国际学术研讨会论文集》,湖北教育出版社,2013年,第63页“补记”、第57页)。

鬲、盘、盉铭文中的从宀从巳之字,时代为西周晚期,不过他在文中将牧簋和上海博物馆藏虎簋的器形、纹饰相系联,可见他也没有注意到《考古图》器图窜改的问题(参见周亚:《虎簋断代与淅川楚墓中的复古现象》,收入罗运环主编《楚简楚文化与先秦历史文化国际学术研讨会论文集》,湖北教育出版社,2013年,第63页“补记”、第57页)。

[11]李峰著:《青铜器和金文书体研究》,上海古籍出版社,2018年,第93—94页。

[12]李峰著:《青铜器和金文书体研究》,第98—106页。

[13]王祁:《记〈考古图〉著录的亚止尊》,《南方文物》2022年第6期,第134页。

[14]刘昭瑞编著:《宋代著录商周青铜器铭文笺证》,中山大学出版社,2000年,第50页;郭永禧:《吕大临〈考古图〉研究》,第5页注11。

[15]吕大临著:《考古图》卷四,日本国会图书馆藏明初刻本,叶三十九下。

[16]吕大临著:《考古图》卷四,《四库全书存目丛书》(子部第77册)影印华东师范大学图书馆藏明初刻本,齐鲁书社,1996年,第682页。

[17]有意思的是,华沙国家博物馆收藏有一件金石摹刻拓片(编号:SKAZgr 171 MNW),其铭文部分是取自过去著录的小臣夌鼎,而器形则亦错配为周麟凤百乳罍(详另文讨论)。

[18]吕大临著:《考古图》卷四,日本国会图书馆藏明初刻本,叶十五上。

[19]吕大临著:《考古图》卷四,日本国会图书馆藏明初刻本,叶四十四上。

[20]难波纯子著、向桃初译:《华中型青铜彝器的发达》,《南方文物》2000年第3期,第26—44页。另可参看张昌平:《论殷墟时期南方的尊和罍》,《考古学集刊》第15集,文物出版社,2004年,第122页;苏荣誉:《巫山李家滩出土大口折肩青铜尊探微——兼据同类尊的风格和关键工艺探讨其年代和扩散》,《南方民族考古》第14辑,科学出版社,2017年,第131—187页。

[21]中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集》第3卷,文物出版社,第96、98页。

本文收稿日期为2025年7月21日

本文发布日期为2025年7月23日

点击下载附件: 2460田新洲:利用《考古图》窜改器图研究致误举隅.docx

下载次数:32

Copyright 2008-2018复旦大学出土文献与古文字研究中心版权所有 沪ICP备10035774号 地址:复旦大学光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:9393926