|

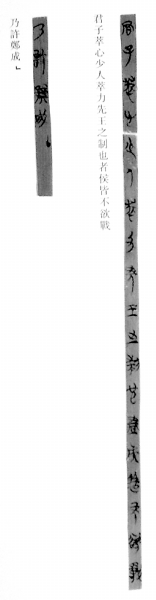

| 图1:简49(完整的长简)、简50(有分段符号的完整的短简) (释文 简49:君子萃心少人萃力先王之制也者侯皆不欲战 简50:乃许郑成) |

|

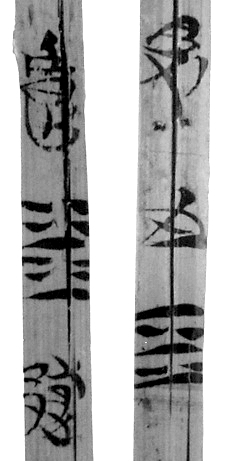

| 图2:简20 (释文:得之 / 良随) |

1925年,王国维先生在清华演讲,称“古来新学问起,大都由于新发见”,对新出古代文献、器物的学术意义大加表彰。在王氏眼中,“中国学问上之最大发见”有三,即孔壁中书、汲冢竹书,以及殷墟甲骨文等(《王国维文集》第四卷,中国文史出版社1997年5月版,第33页)。但他没有想到,最近几十年来发现的出土简帛,一个单项的重大发现,学术意义就可以超越孔壁中书或汲冢竹书,新知识、新难题、新学问,激励着世界各地研究古代中国的学者,学术界进入一个激动人心的简帛时代;他更没有想到,当远古智慧穿越时空重返人间之际,简牍作伪也暗流涌动,伪材料屡见不鲜,伪学问呼之欲出,无情地侵害着中国学术的健康以及学者的学术生命。

继上世纪90年代上海博物馆从香港文物市场成功购藏千余枚战国楚简以来,尤其近几年,国内已有多家高校以种种方式购藏了大量战国、秦、汉简牍。其中,不乏珍贵典籍,但也多有伪作赝品。据本人所见,有高校藏简本道家经典,字体前后不一,内容伪迹明显,从篇题到简文,在在可疑;又有简本数学文献,书法拙劣,内容可疑,笔病连篇,实伪中劣品。高校非收藏单位,既缺训练有素的鉴定专家,也无专业可靠的文保条件,盲目购藏简牍,刺激非法盗掘与文物走私,一旦受骗,斯文扫地,自害害人,误人子弟,不可不警醒。现以浙江大学收藏的所谓战国楚简为例,从文献内容与书法风格两个方面,辨明其伪,就教于大家。

一、浙大藏简及其意义

浙江大学艺术与考古博物馆于2009年入藏的第一批藏品为“战国楚简”,内容包括《左传》(拼缀后有简编号130余号)、《玉勺》(2枚)、《四日至》(1枚)、卜筮祭祷类简(拼缀后有编号20号)、遣策(拼缀后有编号33号),估计原有完整简160枚左右。这批竹简的全部照片刊于《浙江大学藏战国楚简》(以下简称《浙大简》),2011年12月由浙江大学出版社出版。

值得注意的是,这批竹简是以最具学术公信力的方式被推向学术界的:有“简帛专家鉴定,此批竹简为战国楚简”;有“北京大学科技考古与文物保护实验室为竹简做了碳-14测试,这批竹简的年代,约为公元前三四〇年”;有“复旦大学对竹简墨迹作显微镜微观检测分析,”分析结果表明,浙大简墨迹与新仿汉简墨迹“两者微结构完全不同”;有“浙江大学材料系张溪文教授对竹简作降解检测及墨迹分析,”分析结果“证明此批楚简不伪”(《浙大简》“序”第1页、“前言”第1页)。当这样一部由国学泰斗、简帛学界最负盛名的学术大师封面题签,由著名古文字学家释文、整理,由浙江大学出版社8开精装、铜版精印,并附有两份分别出自北京大学、浙江大学科技检测部门及专家的足以证明竹简不伪的科技检测报告的“珍贵的文化遗产”被如此隆重推出,普通读者与非简帛专业的学者会有能力去质疑竹简的真伪吗?

如果浙江大学的这批藏简是战国楚简的真品,那么,它们将如浙江大学艺术与考古博物馆所言,乃“我国文化史最珍贵的物质史料之一”(《浙大简》“序”第1页),其学术意义之重要,也许怎么评价都不会过分:

其一,“清末以来,人颇怀疑《左传》为西汉刘歆之伪作,后经学者辨诬,其说渐破。但学者的证据,皆为理徵。这批简书的文字中,有几同今本《左传》的片段。故《左传》不为刘歆伪作,今有可信的事徵”(《浙大简》“序”第1页)。

其二,“战国书法,是我国书法史发展的重要环节。今出土的战国简书,多以抄书为志,不甚见书法之美。这一批简书,书法灵动洒脱,颇有行草意趣,是战国书法的宝贵遗珍”(《浙大简》“序”第1页)。如此一来,浙大藏简便成为改写中国书法史的重大材料。

可是,如果浙大藏简是假简,那后果就大大不同了;尤其是假简被包装成真简而无人揭露,那么走向社会、进入学界的就不仅仅是假简,而且也是假学术史、假艺术史,会制造出假学者、假学术繁荣,

作者: 烟波斋主 时间: 2012-5-28 23:25

标题:

浙大简本是“皇帝的新装”。

作者: 看不下去 时间: 2012-5-28 23:47

标题:

等看下篇。

作者: 王寧 时间: 2012-5-29 00:52

标题:

浙大简《左传》里面卦画的写法,和今本《周易》相同,阴爻是两短横,这个可真让人吃惊。一直认为西汉(包括)以前没这种写法,阴爻该都是写作∧(六)或“八”的。

作者: dgcf 时间: 2012-5-29 00:53

标题:

士之弱的理由找得不太准确,毕竟先秦人名中插入之的不少,比如烛之武、介之推。说明造假者还是有一定文献基础的。

作者: nxuhyb 时间: 2012-5-29 04:57

标题:

邢文之文讓人聯想到某中央媒體曾大篇幅報道的所謂張家場骨簡。

作者: 张铉济南 时间: 2012-5-29 08:00

标题:

刚刚有浙大简的消息时就听某些人说是假的。看来“传闻”(在未取得结果之前,姑使用此词)已久了。感觉邢文先生所举裂纹的证据还是比较充分的。当然也不排除为战国时人的书写习惯

[此主题已被 张铉济南 在 2012-5-29 8:20:19 编辑过]

[此主题已被 张铉济南 在 2012-5-29 16:42:51 编辑过]

作者: 上古的迷徒 时间: 2012-5-30 06:12

标题:

期待已久的浙大简竟是假简?让人唏嘘。

作者: 阿文 时间: 2012-5-30 08:00

标题:

有点像智子疑邻

[此主题已被 阿文 在 2012-5-30 6:58:23 编辑过]

作者: lht 时间: 2012-6-1 06:20

标题:

不是“君子劳心,小人劳力”吗?

作者: vio1985112 时间: 2012-6-2 08:00

标题:

大家有興趣,看看裏面的字形,做做字表會有更有意思的地方。

作者: 老汉 时间: 2012-6-6 01:11

标题:

您这篇写得太好啦!

现在甲学问家一大堆,

需要打假啦!

作者: 老汉 时间: 2012-6-6 01:14

标题:

您这篇写得太好啦!

现在假学问家一大堆,

需要打假啦!

作者: laojiwei1 时间: 2012-6-7 20:43

标题:

回6楼:

先生所举为缓读之音,这里并不需要。

[此主题已被 laojiwei1 在 2012-6-7 12:45:14 编辑过]

作者: 戴名进 时间: 2012-6-18 08:00

标题:

浙大楚简 毋庸置疑

——从文本角度论浙大楚简的真实性

|

| ︵图1︶ |

|

| ︵图2︶ |

近日《光明日报》“国学”版刊登了邢文先生的文章《浙大藏简辨伪》(以下简称《邢文》),对浙江大学收藏楚简的真实性提出了质疑。浙大楚简作为非考古发掘品,鉴定真伪确实很有必要,提出质疑也是无可厚非。但是读了《邢文》以后很是失望,该文既不相信科学检测数据,又避重就轻,对最重要的浙大楚简的文本内容一笔带过,反而过多地纠缠于枝节问题,貌似有据,实无理可言。由于《浙江大学藏战国楚简》刚出版不久,极大多数《光明日报》的读者未能目睹原书,不了解浙大楚简的全貌,而读《邢文》其貌似简牍鉴定界的权威,容易误导读者。作为浙大楚简的整理者,有必要加以回应。以下主要从文本角度论浙大楚简的真实性。

浙江大学藏战国楚简的主要内容为《左传》襄公九年、十年;其次是《日书》,分《玉勺》、《四日至》两篇,前者是以斗杓占星,后者是占物候;另有卜筮祭祷记录和遣策。其中简本《左传》中有不少和今本可相校勘,而《日书》的内容是首次发现,两者学术上意义上都非常重要。

以下在《浙江大学藏战国楚简》一书中,从校勘学和文字学两个方面摘引若干例子,供读者评判(文中讨论时引原简凡不涉及文字学上问题,释文用宽式。其中:()中为通假字,{}中为衍文,〖〗中为原缺文,[ ]中为简残所缺文。加下划线者为讨论内容。)

先引《左传》的例证。

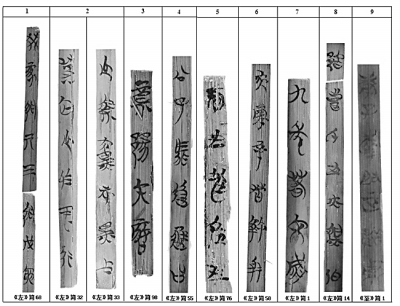

1.晋人不得志於奠(郑),以者(諸)侯復伐之。十二月癸亥,门亓(其)三门。戊寅,齐(济)於阪陰,侵郑。(简67+简68,附图1·1)

按:今本作“门其三门。闰月戊寅”云云,“戊寅”上有“闰月”二字。杜预注:“此年不得有闰月戊寅。戊寅是十二月二十日。疑‘闰月’当为‘门五日’。”杜注后人肯定者较多,也有非议者。杜注谓此年无闰月与王韬、新城新藏考订之《春秋长历》相符,简文确无“闰月”二字,可证杜说甚是。至于杜注疑其为“门五日”之讹则不确,推测古抄本中“三门”下本衍一“门”字,后人以为是“闰”字之讹而改之,后又添加“月”字而致误至今。

2.范匄少于中行〖偃〗而上之,吏(使)左(佐){之}中军。韩起于{得之}少(栾)黡,而〖栾〗黑(黡)上之,吏(使)佐{之}上军。(简32+简33+简34,附图1·2)

按:今本“栾黡”后有“士鲂”二字,王引之《经义述闻》指出:“‘范匄少于中行偃而上之’,《传》文脱‘中行偃’三字。‘栾黡、士鲂上之’,又衍‘士鲂’二字。”杨伯峻《注》则以为王氏前说确、后说误。按王说甚是,简文确无“士鲂”二字,可证为衍文。至于《传》文脱“中行偃”三字,简文亦脱,当是此三字下原本皆有重文符号“”,后抄写过程中符号漏写(或底本墨迹脱落不清)所以致误。由此简文亦可知此三字的重文符号脱落较早。

3.福(偪)阳内启[门],者(诸)侯之士门焉。(简98+简99,附图1·3)

按:此句今本作“偪阳人启门”,“内”字今本作“人”。从上下文义看,当以简本为长。因古文字“入”、“内”互作,而“入”、“人”形近易讹,故今本误为“人”字。

4.公子騑﨤進曰。(简55,附图1·4)

按:﨤,“彶”字或体,今本“彶”作“趋”。《说文》:“彶,急行也。”“趋,走也。”按《诗·大雅·棫朴》:“左右趣之。”毛传:“趣,趋也。”《晏子春秋·问下》、《新书·连语》引“趣”作“趋”;《韩诗外传》二:“于是伊尹接履而趋。”《新序·节士》“趋”作“趣”。《说文》:“趣,疾也。”是“趋”通“趣”亦有急行义,简文“趋”作“﨤(彶)”当为同义替代。

5.以先君之兆(祧)凥之。(简75+简76,附图1·5)

按:凥,今本作“处”。《说文》:“凥,处也。从尸得几而止。《孝经》曰:‘仲尼凥。’凥,谓闲凥如此。”今本《孝经》“凥”作“居”;《楚辞·天问》:“昆仑县圃,其凥安在。”王逸注:“凥,一作居。”旧以为“凥”、“居”同字

作者: 看不下去 时间: 2012-6-18 18:16

标题:

再写下去,恐越来越多人想出手了。

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (http://www.fdgwz.org.cn/forum3/) | Powered by Discuz! X3.4 |