丁,具有一定范围的事物。如天,邑,

备注:有关甲骨文字形的其他相关探索,朋友们也可以移驾去勇者博客一阅。

如《甲骨文数字探源》等。地址:http://blog.sina.com.cn/yongzhe3721

[此主题已被 xzjgw 在 2011-9-7 13:37:48 编辑过]

作为“宝器”的鼎是如何转化为贞的?在卜辞当中的“鼎用”是“烹饪”义吗?

其实“鼎”无论从音从形,都是用来代表通天的符号。

《说文》释天:颠也,至高无上,从一大。

勇者按:甲骨文天,从丁大。丁亦声。

丁,具有一定范围的事物。如天,邑,

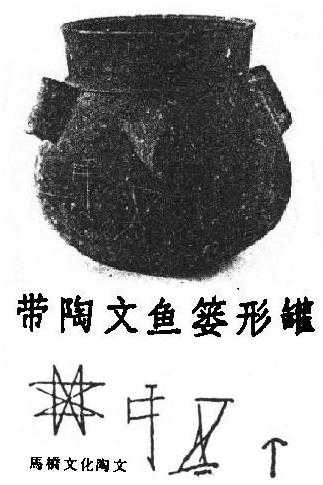

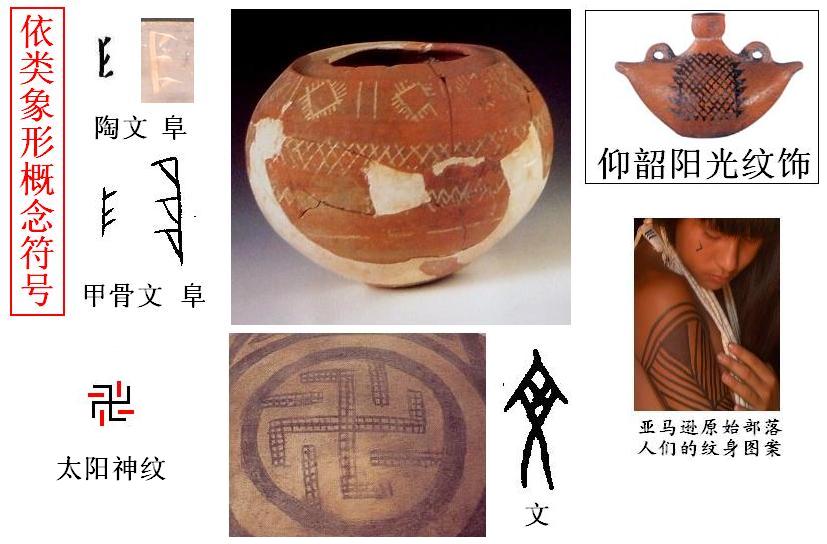

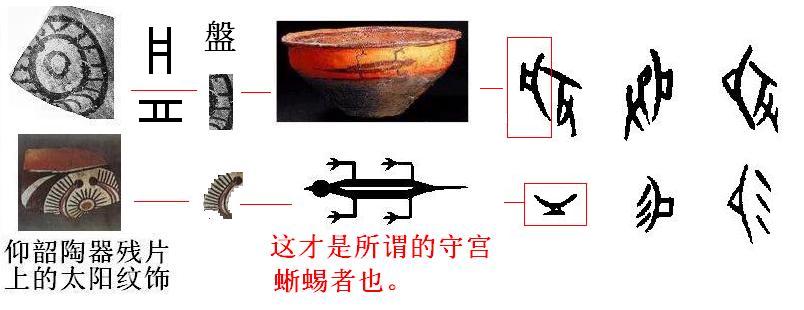

甲骨文鼎字形的形义来源是从“太阳神”符中提炼出来的象征形式,其初始阶段与后世的鼎形器拟构无关。

是器象“鼎”,而不是“鼎”象器,我们不能本末倒置的去认识甲骨文“鼎”字形内在的蕴涵。

[此主题已被 xzjgw 在 2011-8-24 23:09:16 编辑过]

[此主题已被 xzjgw 在 2011-8-25 9:41:17 编辑过]

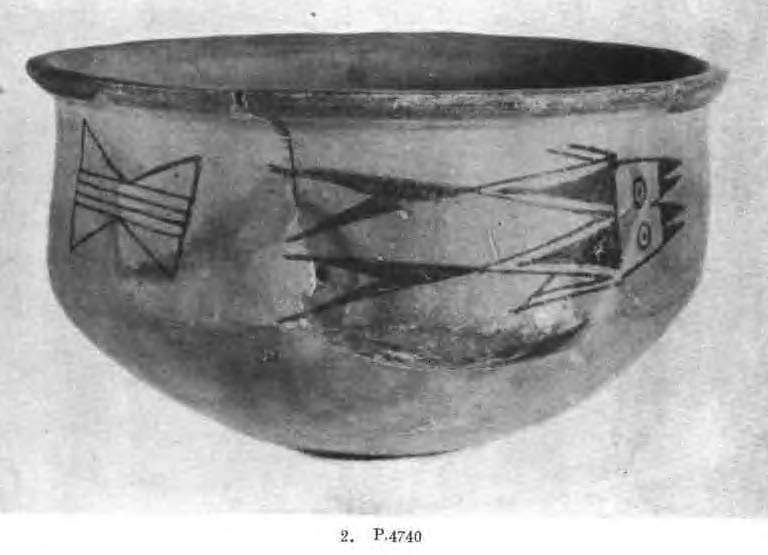

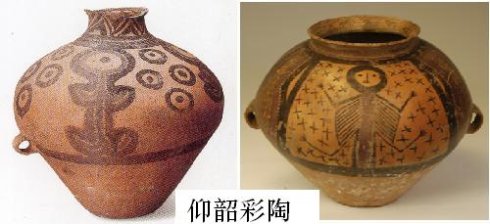

鼎不过是这类“通天符号”载体的代表器物,先古人将原始思维中对上天(太阳神)的崇拜的纹饰或文符写绘于器物之上。赋予某种器物的通天作用,从而达到“受命于天”的权利象征。甲骨文鼎字形的本义来源根植于上古的天神观念,不是也不可能是某个具体的瓶器,盆器,鼎器的具象描绘。这可以在仰韶文化陶器中得到印证:

[此主题已被 xzjgw 在 2011-8-24 23:08:31 编辑过]

太阳的光线是四面八方全方位的照耀于世界之上的,但是人类在地球之上要与之沟通则只能是上下的联系。

所以我们看到了“鼎”形类符号被提炼出来,原始器物构造除了实用的需求使然,存在于人类头脑中的神话观念始终是创造这些器物的源泉所在。并且人类将这些思想绘写于器物之上来表达心中的美好愿景,所催生出的意义符号才逐渐起到了“前人所以垂后,后人所以识古”文字作用。

太阳光芒的照耀,才能够做到“天网恢恢,疏而不漏”的文字作用。

甲骨文字形当中包含有很多这样(神话观念)的看似“非真实”存在意义的或“无法”描绘的符号,如果我们非要用“日常经验”事物去硬套,自然是徒劳无功的。有一些字形,我们以为有幸可以看到甲骨文,就以“日常经验”去轻易否定古人文献传承下来文字本义。这些问题都需要我们作深入细致的进一步研究去辩识。

鼎之所以可以用为贞,贞既然是“卜鼎”的会意,就是用“通天”之物来卜问,以达到指导人类行动的目的,即听命于天,尊天而行。

至于贞,正也。甲骨文正,从丁,止(行动)。既然丁可以是天也可以是邑,这里也可以有两方面的意思:1,指的天的行动。2,指占卜一方去到某地的行动。两者是可以合二为一的,即人为的替天行道。

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (http://www.fdgwz.org.cn/forum3/) | Powered by Discuz! X3.4 |