出土文献与古文字研究学术论坛

标题: 清華簡《尹至》中讀為“播”的字 [打印本页]

作者: 刘云 时间: 2011-5-11 00:54

标题: 清華簡《尹至》中讀為“播”的字

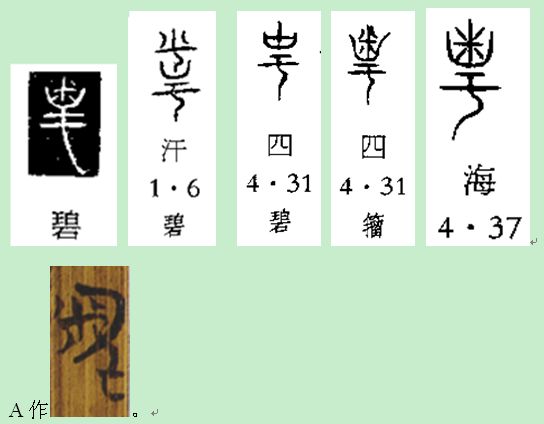

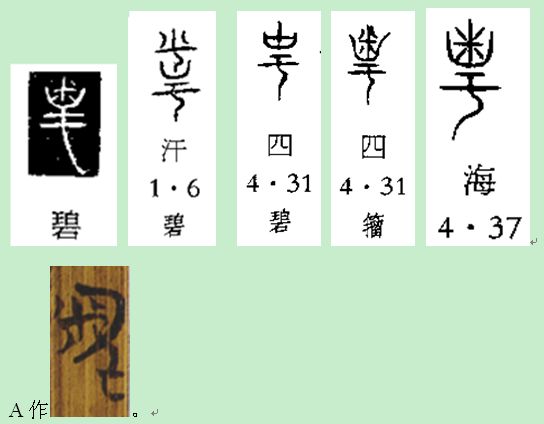

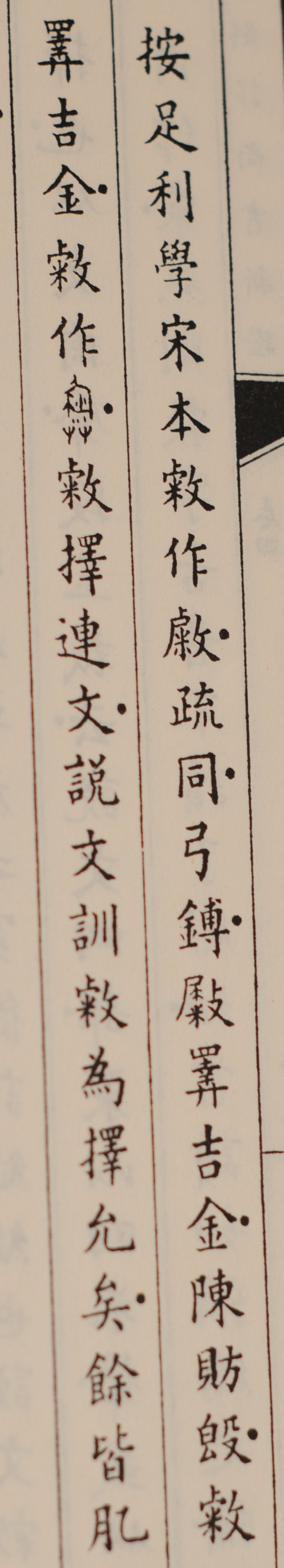

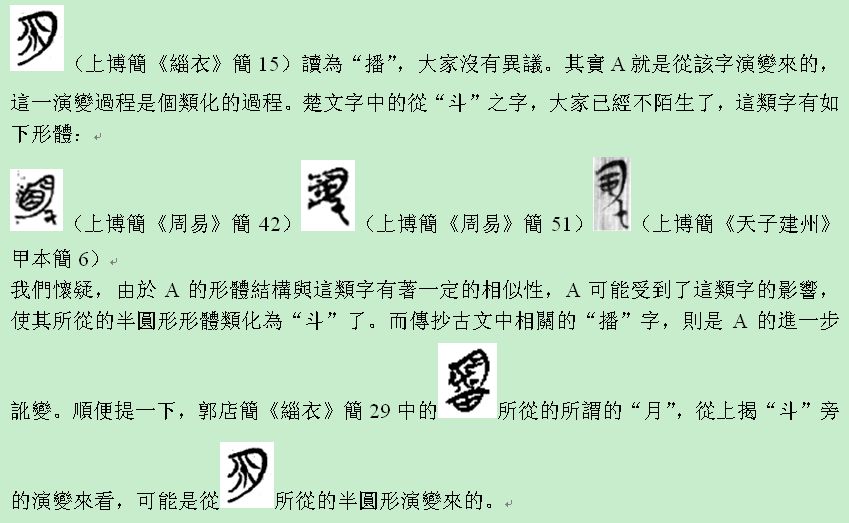

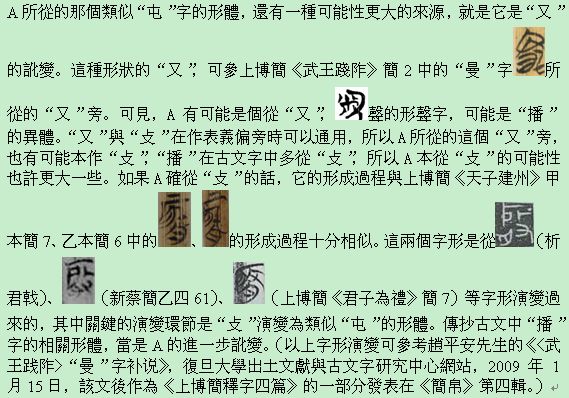

《尹至》簡5:“夏A民入于水曰戰。”整理者将A讀為“播”。復旦讀書會認為該字从“米”从“斗”,應釋為“料”。蘇建洲先生在讀書會意見的基礎上又有所發揮。讀書會的考釋,在字形上不可謂無據,但考慮到文意,其考釋似乎不是太理想。蘇先生的意見也存在同樣的問題。整理者的釋讀就文意來說十分合適,只不過其釋讀在字形上似乎不是太堅實。其實,整理者的釋讀在字形上也是可以找到證據的。傳抄古文中的“播”字有如下形體:

將兩者稍作比較,我們不難發現它們是比較相似的,兩者極有可能是同一個字。這樣看來,整理者將A讀為“播”,很有可能是正確的。

作者: 刘云 时间: 2011-5-11 22:56

标题:

謝謝鄔可晶先生指教。

我們在帖子中已指出“讀書會的考釋,在字形上不可謂無據”,我們支持整理者的看法,主要是出於對文意的考慮。鄔先生對文意的分析,單就這句話來說,似無可挑剔。但結合通篇文意和當時的整個社會情況來說,這種解釋就有它的不足了。

《尹至》講的是夏桀荒淫暴虐,民眾離心,夏王朝的統治大廈搖搖欲墜,商湯大得民心,並殲滅有夏的史實。這種情況與周武王滅商的情況十分相似,武王滅商之時,商紂王也是無惡不作,眾叛親離。武王滅商的牧野之戰,前軍倒戈,商王朝一潰千里。根據牧野之戰的情況,我們似不難想像商湯滅夏時的戰鬥情況,那時夏軍即使不是前軍倒戈,似也沒有可能再去料民,即“安集吏民”、“順俗而教”、“簡選良材”了。料民多是聖明之君所做的事,這在鄔先生所舉的相關文例中也可以看出:“料衆以攻衆”乃是“善攻者”所為,“安集吏民”、“順俗而教”、“簡選良材”乃是“古之明王”所為,“必料其民”乃是“強國之君”所為。

具體到相關語境,料民之說的問題可以看得更清楚。“湯往征弗附。摯度,摯德不僭。自西踐(該字讀為踐,詳另文)西邑,戡其有夏。夏A民,入于水,曰戰。帝曰:‘一勿遺。’”“夏A民”的前文是“戡其有夏”,即商湯已經滅了夏。既然夏已經滅了,它又如何有能力再去料民呢?因為夏已經滅了,所以它的民眾逃跑就是很可以理解的了。所以將“夏A民”讀為“夏播民”,理解為夏的逃逸之民,是很合適的。這些逃逸之民“入于水,曰戰”,當是因為他們無可逃逸,不得不戰了。一般的民眾投靠商湯還來不及呢,這些民衆卻要逃逸,看來他們當是一些罪無可赦的人,也正因為此,一代聖君商湯才會發狠心,下了死命令“一勿遺”。

上述說法乃信筆寫出,沒有經過深思,不知當否,再請鄔先生及讀者指教!

作者: 刘云 时间: 2011-5-12 07:59

标题:

謝謝海天先生惠賜高見。海天先生的第一條,我的意見已經在帖子中反復提到,即“讀書會的考釋,在字形上不可謂無據”。第二條和第三條,“戡其有夏”,是否一定指“商湯已經滅了夏”?我行文倉促,沒有斟酌詞句,其實,滅了,還是擊垮了,這對我們的觀點似無多大影響,因為無論如何,夏都已經是奄奄一息了。

作者: 冯胜君 时间: 2011-5-12 08:00

标题:

《說文·攴部》訓爲“擇也”之“敹”,我相信于省吾先生说。

作者: 金滕 时间: 2011-5-12 18:06

标题:

孤陋寡闻,能否请冯先生告知于先生文章出处,谢谢!

作者: 刘云 时间: 2011-5-12 18:21

标题:

作者: 刘云 时间: 2011-5-13 04:32

标题:

作者: lht 时间: 2011-5-13 23:31

标题:

最近寫論文的原故,跟李老師討論了要不要把偏旁分析法中的偏旁拆分和偏旁比較看作兩種不同的古文字考釋方法。我的意思是,偏旁比較和對照法的性質是一樣的,只是局部對照跟整體對照的區別而已,可以合稱爲形體比較法。而偏旁拆分(為避免誤會,可以稱爲形體拆分),實是一種獨立的古文字考釋方法,與形體比較法構成古文字考釋的兩種基本方法。因爲合理的拆分,以及拆分後對相關偏旁關係合理的認識(表意還是形聲),直接決定能否釋出這個字。我覺得可以把這種方法稱爲構造分析法。前人對這種方法雖已有很多認識,但似乎并不徹底,主張并不堅決。

我最近在《江漢考古》上發表一篇文章,講郭店《唐虞之道》用作瞽瞍之“瞍”的“寞”字下部所從“莫”并不是“暮”字初文(形體構造:拆分為茻與日,是會意關係),而是一個形聲字(形體構造:同樣拆分爲茻與日,但是從日、茻[茻代表艸字]聲的形聲字)。這個字的考釋沒用上半點形體比較法,全是構造分析法在起作用,可見它確實是一種獨立的古文字考釋方法。

李老師說形體比較法和構造分析法分別相當於考古學中的地層學和年代學,我也說相當於甲骨文的分類與斷代,前者解決的是相關形體的認同問題,即是不是同一個字,後者解決這個字是什么字的問題。

大家可能覺得,我說了很多跟本帖討論無關的話,有些奇怪。其實劉云兄和鄔可晶兄兩位討論的焦點,是《尹至》這個字應該如何拆分的問題,屬於構造分析法的范疇。因為如此,我才說了那么多費話,來說明我對二位兄臺之所以出現分歧的認識。鄔兄對形體的看法,劉兄已經承認是有道理的。但他爲什么還要提出異說呢?是因爲他對這個字的拆分有不同認識:上邊“播”字古文,下邊“又”字變體。大家可能覺得“又”字寫成那樣比較奇怪,其實一點也不奇怪,璽印文字經常出現這樣的寫法,三體石經的“尃”字也是這種寫法。這種特殊寫法以前不爲人所注意,近年經過何琳儀、趙平安等先生的推闡,才受到重視。所以說,劉雲兄的說法也是有據的。他的想法我沒并有看糊涂。兩位兄臺對字形看法雖然都有據,但是事實只有一個,兩人之中必有一個錯的,或許全是錯的也說不定。對於這種情況,更多的是看哪種說法能把文義講的更合理一些。可惜,有很多時候文義很難說死(劉雲說提出新說的出發點大概就在於此),哪種說法更優也很難判斷,只能“見仁見智了”。我跟劉雲兄許多討論的最後結果都是這四個字,很無奈啊。

[此主题已被 lht 在 2011-5-13 15:40:20 编辑过]

[此主题已被 lht 在 2011-5-13 17:47:18 编辑过]

作者: 刘云 时间: 2011-5-14 00:49

标题:

謝謝洪濤兄說公道話!

作者: 海天 时间: 2011-5-14 00:52

标题:

剛剛跟洪濤討論了一下,了解他對此字釋讀的傾向。

此字由偏旁制約、偏旁結構及與字書的對照,解為“料”恐還是比較直接的。“又”旁可寫作“乇”形已為大家所認識,但畢竟還是少見的,具體分析時還需要配合其他條件才能下這樣的斷語。

作者: 水電工3 时间: 2011-5-14 23:42

标题:

lht先生說的《江漢考古》的文章,是不是下面這個帖子討論的問題?

http://bbs.guoxue.com/viewthread.php?tid=132557

[此主题已被 水電工3 在 2011-5-14 15:43:08 编辑过]

作者: lht 时间: 2011-5-15 19:55

标题:

是這篇

http://www.bsm.org.cn/show_rticle.php?id=1248

和這篇

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1289

作者: 十三月 时间: 2011-5-19 21:53

标题:

小意見

古時候所謂料民, 指的是將原先沒有編入戶籍兵籍的民戶劃歸管理, 可以徵兵庸役, 狹義一點講, 就是抓丁當兵

記得國語晉語好像也有這一段

其實夏桀暴虐商湯仁義的說法只是後代儒家理想美化的產物, 哪有誰好人誰壞蛋呢? 只是成王敗寇罷了,

書經上寫了商湯要打夏桀, 還要教喻農民放下手上的農事去入伍打仗 (這廣義說也是料民),

反過來講, 夏桀遇到商湯來攻, 當然也要料民, 組織軍隊繼續抵抗

以前張獻忠之類的[流寇], 也是一路打跑, 一路裹脅百姓參軍, 那也是[料民]

另外, 古時候三代所謂的滅國, 並不是把人殺光, 不是戰國以後那種夷為郡縣, 只是政權的轉移, 聽新的老大的號令罷了

另外, 簡文中說帝曰一無遺, 我是以為, 這個帝不是指商湯, 應該是上帝, 卜算祈請插寫進來的一段話

作者: 知北游 时间: 2011-5-20 00:20

标题:

如果从字形分析上不能完全确定的话,窃意可以从文意上分析一下。

《尹至》里说商汤“自西翦西邑,戡其有夏。夏料民,內(入)于水。曰戰。帝曰:‘一勿遺。’”

首先,文中说“戡其有夏”,从语气上看,是商汤已经打赢了。那么下面这个“料”字就的确值得讨论。固然读为“料”释为“料民”也可通讲,但是从文意上看,总觉得有些不大顺畅。“料”是计数的意思,夏人打败了,“入于水”只能仓皇逃走,还能计数其民,这个感觉是有些疑问的。

其次,如果如整理者说是“播”的话,可能就有两种解释:

1.“播”释为播弃之“播”, 伪《泰誓中》:“播棄犂老”,《多方》:“屑播天命”,均训“弃”,放弃、抛弃的意思。《尹至》中的“夏”当是指夏桀,“夏播民,內(入)于水”,意思就是夏桀打败了,抛弃了他的人民,入于水逃走了。

2.“播”释为逋播之“播”, 就是逃亡,《书·大诰》:“于伐殷逋播臣”,孔传:“逋亡播遷之臣也。”《尹至》里的“夏播民”和“殷逋播臣”的句式约略相当。那么“夏播民入于水”可以理解为夏逃亡的民众进入了大水。黄怀信先生有此说(见清《華簡〈尹至〉補釋》http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1416)

感觉这两种解释似乎都比“料民”要通顺些,特别是第一种解释的可能性比较大。

下面的“曰戰。帝曰:‘一勿遺。’”应该是商汤的话,这个在下曾有说,黄怀信先生也是这个看法。

所以,这个字从文意上看,的确释为“播”要好一些。

作者: 雁聲 时间: 2012-1-6 08:00

标题:

贊同知北遊的看法,夏商之際的戰爭不比春秋戰國的持久戰,夏在戰敗之後恐怕沒有時間再去"料民"。

播字宜訓為"棄",除了《多方》:“屑播天命”、《泰誓》:“播棄犂老”二例外,亦見於:

《墨子.明鬼下》:"播棄黎老,賊誅孩子。”

《國語.吳語》:"今王播棄黎老,而孩童焉比謀。"

(按:晚出《泰誓》應源於此二者。)

《晏子春秋.外篇下》:"公作色太息,播弓矢。"

《管子.大匡》:"無播蔬,無食種,以數度多少省用"

《淮南子.俶真》:"金踴躍於爐中,必有波溢而播棄者。"

劉向《思古》:"播規榘以背度兮,錯權衡而任意。"

《尹至》"夏播民"即言夏桀棄民而去,正好呼應《尹誥》中伊尹所言"夏自絕其有民"。

"播"是否存在"逃亡"之義或可討論。"播"的本義是播種,而由播種時拋灑種子的動作引申出分散、布施、宣揚、傳遞等義,"捨棄"的意義也由此而來。先秦典籍中"播"被訓為"逃"的有以下諸例:

《尚書.大誥》:"于伐殷逋播臣"

《尚書.康誥》:"百工播民"

《逸周書.成開》:"今商孽競時逋播"

《左傳.昭公二十六年》:"茲不穀震盪播越,竄在荊蠻,未有攸厎。"

《晏子春秋.雜篇》:"君之外隸,臣之所職,若有播亡,在于四方,此臣之罪也。"

除《左傳》一例可訓"播"為"遷",其餘皆可訓為"散",若"逋播"、"播亡"非同義複詞,是否有其他非訓為"逃亡"不可的例子?請教於諸位。

(按:同此態度,"播棄"是否為同義複詞也當持疑。)

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (http://www.fdgwz.org.cn/forum3/) |

Powered by Discuz! X3.4 |