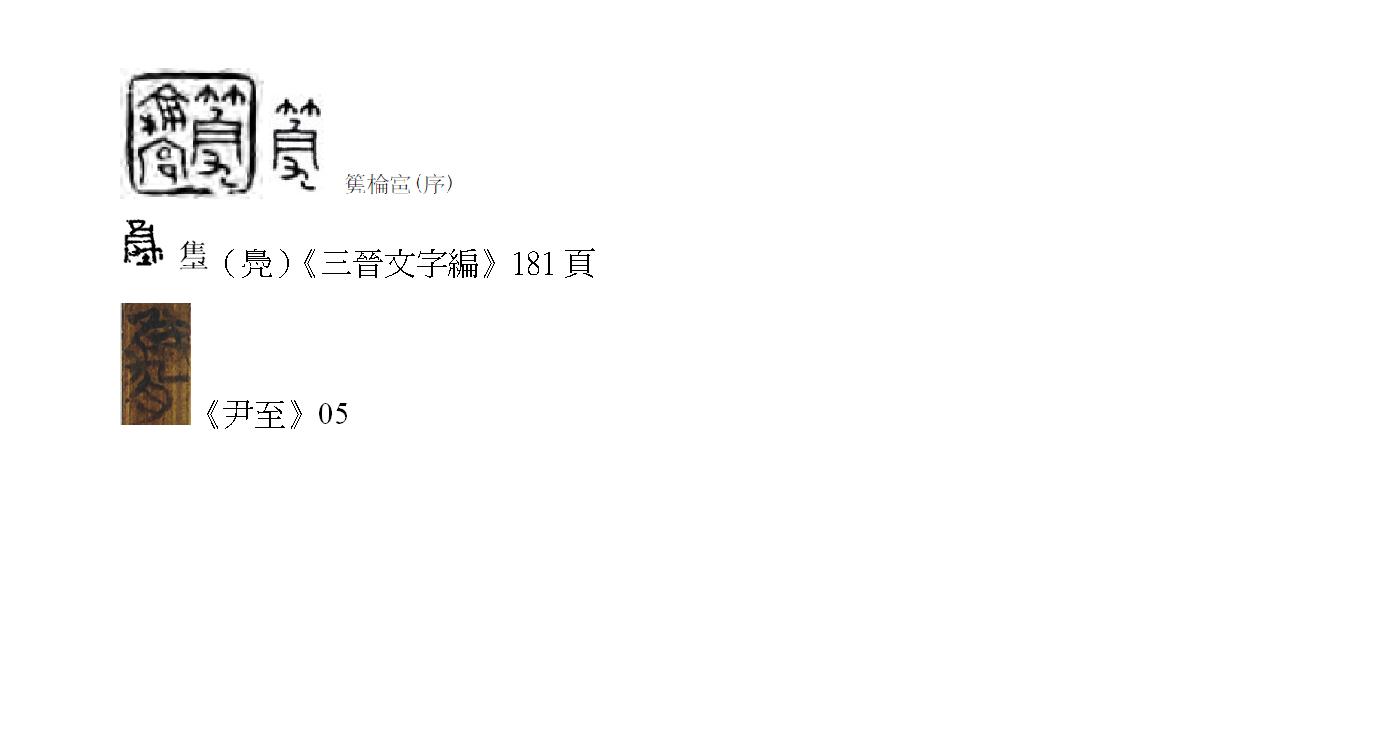

施謝捷先生《古璽彙考》111頁收錄一三晉系官璽,其首字

鳧字本从勹(伏字初文)聲(詳于省吾《甲骨文字釋林》),建洲兄所舉三字變从九聲。清漳出楬戾。濁漳出發包。《說文·勹部》:“勹,裹也。象人曲形有所包裹。”段注:“今字包行而勹廢矣。”勹(之職部)、包(幽部)形音並近。《水經注·濁漳水》:“漳水出鹿谷山,与发鸠连麓而在南。《淮南子》谓之发苞山。”楊守敬按:“今本《地形训》苞作包。”《說文·木部》:“樜,樜木。出發鳩山。”段注:“《北山經》曰:‘發鳩之山,其上多柘木。’許所據柘作樜也。發鳩山卽《水部》涷水所出之發包山。淮南書亦作發包。古音包鳩同在三部。”熹平石經“鳧”字下部似“力”字,“力”古讀若“棘”,古音並在職部。《禮記·王制》:“屏之遠方,西方曰僰,東方曰寄。”鄭注:“僰當爲棘,棘之言逼,使之逼寄於夷戎。”《說文·人部》:“僰,犍爲蠻夷。从人,棘聲。”音“蒲北切”。而按之小篆字形,謂之从勹聲(伏)聲亦可。勹與九、力三字形音並相近,鳧下部變从九或力,是形音兩方面協同作用的結果,亦“變形聲化”之一例也。

蒿耳先生與一上兄的說法可以互補。

《漢字古音手冊 增訂本》將『鳧』歸在魚部,讓人傻眼。

謝謝一上兄補充資料!字形資料我不熟,也沒怎么查書(看見《漢語大字典》的字形就順便說了一句)。“伏”字有好多人是歸入職部的。其實,之幽侯這些密切相關的韻部不必過於計較。順便說一句,至少就考字和訓詁而言,韻部這個東西現在看來也沒什么太大用處(貌似沒聽說外國拼音文字有按韻部研究古音的),更無必要受它的局限。所以我近來跟朋友討論,主張淡化韻部意識,如果一定要講韻部的話,也要增強前上古意識和方言意識。比起韻部來,我更相信諧聲,所以好多人都以諧聲偏旁作為考察字音變遷的的基本單位(聲韻全有了),我認為這是更適用也更科學的。各家的擬音可以參考,不必拘泥。試想陰聲韻有沒有韻尾,還有復輔音有沒有,有多少,這些問題,估計音韻學家至少一百年之內沒有解決的希望。考字要等到有大家都認可的擬音之後再來考字,豈不是黃花菜都涼了(這話有可能得罪音韻研究工作者,先致歉了)!也許俺太悲觀了,哈哈!

“幽侯音較之幽之,更近一些”。這個也是公說公有理,婆說婆有理。我意侯部在前上古時期是沒有資格獨立的(史存直先生有說,可以參看),印象中好象來自幽部的多一些。比如“句”字來源於“丩”。

哈哈,相信不相信沒關係呀,我本來就說,沒有必要太執著韻部嘛。俺說過了,俺相信諧聲。

也可能是我話得不明白。解釋一下:連韻部據說都是根據諧聲來的(同聲必同部嘛,這話似乎不能反過來說),怎么能說俺是根據韻部來的呢?(如果俺不幸使用了大家熟知的韻部,那也是因為前人替我們做了聲符系聯的工作)。我知道所謂“勹”字可能有不同的來源,但這些字之所以字形上相混,有語音上的聯係。假定它們有不同的來源,但既然在某一時期混同了,不是可以看作共同的聲符嗎?這算不算聲符的聯係呢?棘和力相通(俺實在懶得舉例了),而鳧從力聲,這算不算聲符的聯係呢?還有還有……,俺還是省省吧。

還是有點忍不住了。上博簡和郭店簡《緇衣》“刑不試而民咸服”,“服”字的兩個異體都有“力”旁,白于藍先生以為從力聲,讀為服,跟“鳧”從力聲讀為服正好平行。而讀書會卻說:“不過整理者讀此字爲‘服’,於韻部稍隔,恐不可信。”且不說“鳧”字古韻歸部不一定在侯部,就是在侯部,也沒聽說過能隔住的。

剛才又復習一下馮兄話,覺得他和其他幾位先生的擔心有些多餘。就經驗而言,凡是懷疑漢人所論聲音關係的基本上都要出錯。

哈哈,兄竟然又把舉證的責任推給俺了。難到沒聽說過,誰主張,誰舉證嗎?這在法律上,叫做舉證責任倒置呀。如果認為從勹(伏)聲或力聲,則在職部。如果認為它從俯聲,或如《說文》那樣認為從𠘧,並且可以借為“符”或“附”,則在侯部。如果認為它是“鶩”的同源詞,並且跟包聲、九聲相通,則放在幽部亦無不可。我不明白,一上兄為何厚此薄彼,強調鳧必須歸入侯部?

比較好的辦法是引入前上古音,說這個字的幾個可能的讀音是從更早時候的某部演變來的,可是兄又不承認前上古音(當然也可以遞降,說上古音較早在某部,上古後期迤入某部)。難道《詩經》音即是太古之音?

在兄的背後起支撐作用的理念是,當今的上古音研究已經完善到無以復加的地步,並且已經可以解釋一切音變現象(古今方國)。

我赞成两句话,1、幽侯音較之幽之,更近一些。2、以諧聲偏旁作為考察字音變遷的的基本單位(同旁必同部)。

幽侯音較之幽之,更近一些。这话有道理!之幽只是有些交涉和纠缠。以諧聲偏旁作為考察字音變遷的的基本單位,这话同样有道理!同旁必同部嘛。考察古音,倘有諧聲偏旁可用,那是幸事,但要小心!这諧聲偏旁是春秋及春秋以前的就有些谱,起码也得是《说文》及《说文》以前的。还得关注古方言,如晋方言、楚方言、吴方言,等等。

我觉得考证古文字,先字形,再字义,辅以字音。言之不当,见谅!

[此主题已被 蒿耳 在 2011-2-22 2:03:06 编辑过]

[此主题已被 蒿耳 在 2011-2-22 2:03:37 编辑过]

[此主题已被 蒿耳 在 2011-2-22 2:05:11 编辑过]

哈哈哈哈,我還以為兄氣得不能說話了呢!心想,看上去身強力壯的,怎么就那么不禁砸呢?看到回話,我就放心了。

“古音本就不是鐵板一塊,上古音前期與上古音晚期完全可能不同。”這話俺愛聽,如果再加上方言的因素,就更對俺口味了。定點說,我確實可能誤解了兄的意思,但也不排除有故意氣兄的成分。

把“中古的反切”當作研究上古音的直接證據,還說這是“客觀事實”,俺聽上去就覺話說得很霸道,而且不那么科學。把孫子的照片拿到法庭上證明爺爺的長相,還說這是“客觀事實”,兄覺得法庭會采信嗎?說到這兒,我又想起了黃綺先生的話:“撫摩下體,構想頭顱。”(《解語·前言》,原稿“摩”字錯排為“靡”,黃先生親自在贈給我的書頁上作了改正)需要解釋的是,中古音可以作為證據(現代音都可以作證據),俺一點也不反對。兄仔細閱讀俺的貼子,俺何時說中古音不能作證據了?但是否可以看作直接證據,請一上兄三思吧。

兄說我“繞開一些很直接的材料的方法有點問題”,我以為這是兄被我氣得說了糊涂話。我舉的例子基本上都在上古時期,並且俺實際上背後也有中古音依據,兄怎么能這樣誣陷人呢?難道一定要跟兄一樣把中古音當成直接證據才算沒有“繞開一些很直接的材料”?

我的兩個問題可以合并為一個問題,但我不想回答。請兄把以下這個例子想透(答案就在該例中):

《說文·熊部》:“熊,獸似豕。山居,冬蟄。从能,炎省聲。”

[此主题已被 蒿耳 在 2011-2-23 18:47:23 编辑过]

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (http://www.fdgwz.org.cn/forum3/) | Powered by Discuz! X3.4 |