以下是“中國簡帛學國際論壇2009”論文的作者、篇名、文章鏈接(按發表順序)。

羅小華:《釋賓》,簡帛網2009年4月11日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1016)。

楊芬:《岳山秦牘〈日書〉考釋八則》,簡帛網2009年6月2日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1061)。

吴晓懿:《〈上海博物館藏戰國楚竹書(四)〉所見官名輯證》,簡帛網2009年6月5日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1063)。

夏世華:《〈上博二•容成氏〉拼合與編連問題復議》,簡帛網2009年6月5日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1064)。

單育辰:《上博七〈凡物流形〉、〈吳命〉札記(修訂)》,簡帛網2009年6月5日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1065)。

李松儒:《〈凡物流形〉甲乙本字跡研究》,簡帛網2009年6月5日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1066)。

何家興:《說“囗”及其相關諸字(修訂)》,簡帛網2009年6月7日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1067)。

劉洪濤:《試說〈武王踐阼〉的機銘(修訂)》,簡帛網2009年6月7日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1068)。

史德新:《〈君人者何必安哉〉補説》,簡帛網2009年6月7日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1069)。

曹銀晶:《〈論語〉句末語氣詞“也已矣”早期的面貌》,簡帛網2009年6月9日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1070)。

田成方:《考古資料中的楚薳氏宗族及其譜系探析》,簡帛網2009年6月9日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1071

作者: 子居 时间: 2009-6-5 19:47

标题:

呵,修订了

作者: 子居 时间: 2009-6-5 20:48

标题:

看了看《容成氏》那个,好像只有“百姓【35B】入焉以行政”的拼法是新的,是新的不?

而且俺被批评不“明確說明理由”了,嘿嘿,嘿嘿,俺记得俺后来帖子里有说吧。

作者: 子居 时间: 2009-6-5 21:03

标题:

那个不是“而”是“天”的辨识,是陈剑先生说的啊,咋没见夏世华文中出注呢?

作者: 子居 时间: 2009-6-5 21:14

标题:

一上示三王:

子居可以把后来说明的理由整理成文吧

写帖子里不是一样么,整成文章又麻烦。

要不一上弄篇正牌的《集释》出来?

作者: 子居 时间: 2009-6-5 21:48

标题:

哈哈,就是啊,陈剑先生早就说过很久了嘛。

还有呐,关于《容成氏》俺还在首页文章的讨论里啰嗦过好几句呢

作者: 子居 时间: 2009-6-5 22:04

标题:

一上示三王:

不过人家的主攻方向并非古文字。可能是没有关注到论坛的内容吧。

呵,要是换俺,全篇文章除了结尾外几乎别人都说过了,那俺就不写了。

已经挺清楚的事情,干嘛还要敷陈那么多话啊。

搞哲学史思想史啥的啊,嘿嘿,嘿嘿……

作者: 子居 时间: 2009-6-5 22:48

标题:

呵呵,一上是业内的,有业内的眼光。

俺子居是业外的,以俺业外的观点看,既然是吃这碗饭的,搜集相关内容属于份内的事吧,这年头已经是搜索引擎满天飞了哦,总不能什么都等着别人端到眼前才算吧。

既然是工作,做不好就该砸,做得好就该赞

作者: 子居 时间: 2009-6-5 22:51

标题:

一上示三王:

俺这个网管没做好,推广网站不力,子居砸我

呵,一上又不是商务公关专业的,啥推广网站不力啊?

作者: 南风 时间: 2009-6-6 20:19

标题:

其实比开始时已经有很大改观了

“明天会更好”

作者: 子居 时间: 2009-6-7 22:43

标题:

劉洪濤《試說〈武王踐阼〉的機銘(修訂)》文里提到

今本杖銘“惡乎危?於忿疐。惡乎失道?於嗜慾。惡乎相忘?於富貴”,也看不出同杖這種器物有什麼聯繫。簡本跟“杖”對應的文字作“枳”,“枳”、“枝”音近古通,據知今本“杖”應爲“枝”字之訛。也就是說,所謂的杖銘其實並非施於杖這種器物之上,二者當然也就不會有什麼聯繫了。

不是很明白,今本的杖铭和杖的关系挺明确的啊

不平则危,不依则失道,安则易相忘,都是由杖而喻的呀

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:04

标题:

支持子居,砸一上

耶,一上这文章哪里跑出来的啊,为什么俺没找到?

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:08

标题:

另外,一上拿来这文章里的“证据”

实际上没一条是真正成证的,嘿嘿

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:10

标题:

一上示三王:

啊,這是俺當時寫的一則小札,沒發過。

說明一下,上博七出來之後曾就這兩條材料與劉洪濤先生討論過。劉先生其實也注意到了這兩條材料。劉先生沒有將材料收入文中,大概是因為主要討論機銘,而這兩條材料若要展開討論,那牽扯的東西實在太多了。

举证不当,此议驳回,该案审结

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:14

标题:

一上示三王:

不過,我的小札沒有發出來,也是考慮到目前很難將“巵”之說坐實。我只能說,“巵”是目前最好的一種說法。

没有证据就是空想,空想出来的,永远不是最好的说法,OK?

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:14

标题:

一上示三王:

我汗,子居你手也太快了

耶,十步杀一上,千里不留踪

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:18

标题:

一上示三王:

子居舉劉雲說,那你是支持“杖”之說了?

对啊,一上要祭大杀器了么?

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:19

标题:

一上示三王:

……

不知道你能拿出什麽理由說明“嗜欲”與“杖”聯繫?

这问题问的,引申啊引申,都是前半句跟杖有关啊

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:22

标题:

一上示三王:

子居:

这问题问的,引申啊引申,都是前半句跟杖有关啊

拿你的話回敬你:没有证据就是空想,空想出来的,永远不算引申,OK?

盥銘曰: [18] “與其溺於人,寧溺 =於 =![]() (淵 ) [=](溺於淵,溺於淵)猶可遊,溺於人不可救。”

(淵 ) [=](溺於淵,溺於淵)猶可遊,溺於人不可救。”

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:26

标题:

一上示三王:

這算啥證據?有邏輯上的聯繫么?

要是有的話麻煩你說清楚。沒有的話,哼哼~~

哼哼俺也不给药吃,哈哈

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:31

标题:

一上示三王:

看來子居噎住了。哈哈。

支持“巵”之說的有力證據有:

1、我所舉經文有“枝”之異文。

2、“支”通“巵”與當時的用字習慣密合。

3、“嗜欲”與“酒”關係密切。

基於此三點,“枝”讀為“巵”當然是最優的。

一概无视,一上已经自己把自己绕住了,所谓溺于人不可救也。

作者: 子居 时间: 2009-6-7 23:48

标题:

呵,看完想起《鬼谷子》,好书啊

故口者,机关也;所以关闭情意也。耳目者,心之佐助也;所以窥间见奸邪。故曰:参调而应,利道而动。故繁言而不乱,翱翔而不迷,变易而不危者,覩要得理。故无目者不可示以五色,无耳者不可告也五音。故不可以往者,无所开之也。不可以来者,无所受之也。物有不通者,圣人故不事也。古人有言曰:口可以食,不可以言者,有讳忌也。众口烁金,言有曲故也。

作者: lht 时间: 2009-6-8 02:46

标题:

一上不用支持我,我的说法是不对的。

1、李老师告诉我,李学勤先生的观点是不能成立的。我的观点是建立在李学勤观点的基础之上,因而也不能成立。

第一,所谓巵的自名之字应释“也”或从“也”,并不从“只”。但“只”、“也”古本一字,这还不要紧。

第二,满城汉墓有一种巵锭,形状像搪瓷缸子。李老师告诉我战国时代的巵就是这个样子。所谓巵器其实不是巵。

所谓巵的形状很像瓢,我怀疑这个器物也许就是“以蠡测海”的“蠡”。我不懂古器物学,这只是胡说。

2、文献中记巵器有满则倾的特点,又叫欹器。李老师说,这个“巵”很有可能是“欹”的假借字,跟酒器巵不是一种器物。

李老师讲完这些后,我真是无地自容啊。自己不懂的东西太多了,以至一立论就漏洞百出。唐兰先生说过,“古文字的知识在古文字之外”。这话我不知听了多少遍了,可是直到现在才领会那么一点。我真希望我们的工作能像某些先生认为的,只要“掘着屁股认字”就万事OK了。

作者: 海天 时间: 2009-6-8 05:43

标题:

所谓巵的形状很像瓢,我怀疑这个器物也许就是“以蠡测海”的“蠡”。我不懂古器物学,这只是胡说。

請問這句話是李家浩先生的意見或是劉兄的說法?

作者: lht 时间: 2009-6-8 05:45

标题:

我的胡说。李老师在《古文字研究》27辑中有自己的看法。

[此主题已被 lht 在 2009-6-7 21:46:44 编辑过]

作者: 海天 时间: 2009-6-8 07:02

标题:

田河先生《出土戰國遣冊所記名物分類匯釋》頁203亦將《武王踐阼》「於机為銘焉」理解為憑几,此可一並修正。又將『房几』置於202頁『几席類』之下,應改置於頁36的『俎几』類下。

作者: 海天 时间: 2009-6-8 07:46

标题:

作者: 海天 时间: 2009-6-8 07:49

标题:

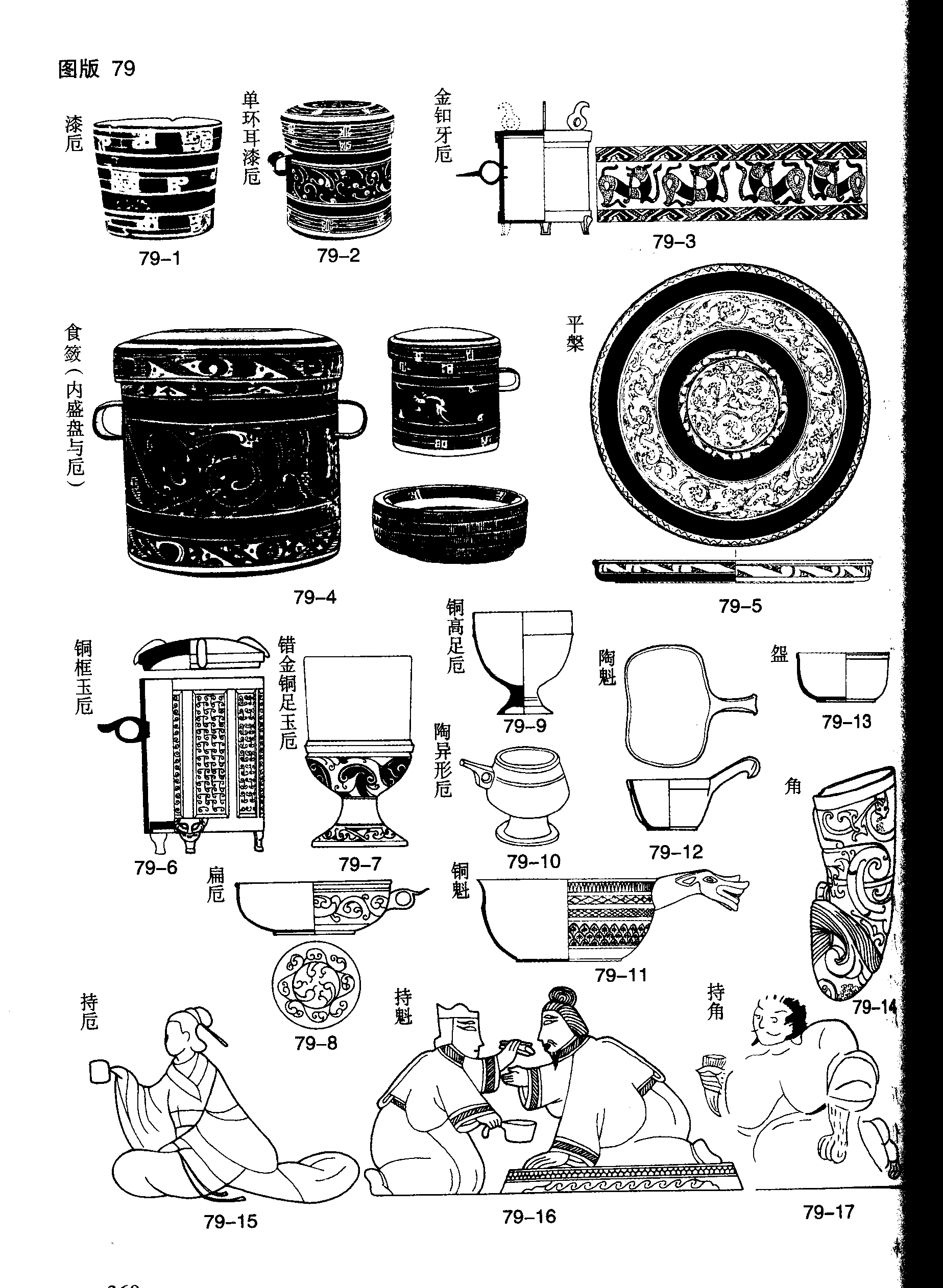

卮的器形,見孫機《漢代物質文化資料圖說 增訂本》頁360。卮與卮器看起來的確有所不同。

[此主题已被 海天 在 2009-6-8 7:50:15 编辑过]

作者: lht 时间: 2009-6-8 21:51

标题:

回海天兄45楼的意见。

李老师《266号》已经讲得很明白了。其实“房几”的“房”字已经表明了它的类别了,既然“房”归为俎类,“房几”归为俎类应该没什么疑问。这类的几应是几案之“几”的一种。

李老师此文的具体论证确实有点问题,田河先生认为《武王践阼》的“机”为凭几,例子实源自李老师的举例。

作者: lht 时间: 2009-6-8 21:56

标题:

回一上兄42楼。

海天兄44楼所举79-15就是李老师所说的巵的形状,这跟左关杝等的形制实在靠不上边。

不过我的文章有一点可能是正确的,即“枳”可能就是左关杝这种器物。至于这种器物是文献中的什么,似可再讨论。

作者: 子居 时间: 2009-6-8 23:09

标题:

lht:

回一上兄42楼。

海天兄44楼所举79-15就是李老师所说的巵的形状,这跟左关杝等的形制实在靠不上边。

不过我的文章有一点可能是正确的,即“枳”可能就是左关杝这种器物。至于这种器物是文献中的什么,似可再讨论。

也就是说,既不知道这种器物是什么,也不知道该如何解释铭文,但却认为自己的观点“可能是正确的”?

不明白了哦,这岂不是在说,即便啥根据都没有的情况下,仍然认为自己是对的么?

作者: 子居 时间: 2009-6-8 23:12

标题:

《艺文类聚》卷六十九

晋郭璞桃杖赞曰:丛薄幽荟,从风蔚猗,簟以宁寝,杖以扶危。

汉刘向杖铭曰:历危乘险,匪杖不行,年耆力竭,匪杖不彊,有杖不任,颠跌谁怨,有士不用,害何足言,都蔗虽甘,殆不可杖,佞人悦己,亦不可相,杖必取便,不必用味,士必任贤,何必取贵。

後汉李尤灵寿杖铭曰:亭亭奇幹,寔曰灵寿,甘泉润根,清露流茎,乃制为杖,扶危定倾,既凭其实,亦贵其名。

晋苏彦邛竹杖铭曰:安不忘危,任在所杖。

《陆贾新语·辅政》:

圣人居高处上,则以仁义为巢。乘危履倾,则以圣贤为杖。故高而不坠,危而不仆。

苏轼《敬赞禅月所画十八大阿罗汉·第十八宾头卢尊者》

右手持杖,左手拊右。为手持杖,为杖持手。宴坐石上,安以杖为。无用之用,世人莫知。

可见,杖与危有关、与失道有关、安则不用,跟铭文不是很切合么。

作者: 子居 时间: 2009-6-8 23:12

标题:

是这个字吧?

作者: 子居 时间: 2009-6-8 23:15

标题:

一上示三王:

與失道有關的多了。子居還與失道有關呢。

又一叶障目了吧

俺没只举失道的解释哦

你的观点,解释了整段铭文了?

作者: lht 时间: 2009-6-9 02:24

标题:

子居的问题很尖锐,也很不客气,让我诚惶诚恐,不过您要多花点时间翻一下李学勤先生的文章,大概就不会这样了。

李先生文中举了五个所谓巵的自名,史孔巵、左关巵作“杝”,蔡太史巵、哀成叔巵作从“金”从“杝”,新见一巵作从“角”从“也”。

《武王践阼》的器名作“枳”。

它们有三个共同点:

1、时代相近。前者时代都在春秋时期,后者抄写战国中晚期,但成书时间早上一百年左右应该没太大问题。

2、都表示器物名称。

3、字形、字音极近。“也”、“只”本一字分化,所以“枳”和“杝”当然也是由一字分化。李先生所举五字中有四字从“杝”,这应该不是偶然现象。所以认为《武王践阼》和所谓巵的自名“杝”是一个字,也没什么不可以。

几乎是同一个字,所处时代相近,又都是表示器物名称,凭这三点,我说“枳可能就是左关杝这种器物”,有什么不可能吗?

作者: lht 时间: 2009-6-9 02:28

标题:

再补充一句,我坚持的只是“一点”,我已经把我的大部分观点都放弃了,您的批评有扩大化的嫌疑。

子居兄如果总是不仔细看别人都说了什么,就横加指责的话,那真太没意思了。

作者: 子居 时间: 2009-6-9 02:34

标题:

lht:

再补充一句,我坚持的只是“一点”,我已经把我的大部分观点都放弃了,您的批评有扩大化的嫌疑。

子居兄如果总是不仔细看别人都说了什么,就横加指责的话,那真太没意思了。

呵,也许俺话说的有些过了,那么俺道歉。

请lht兄陈述些关于这个“一点”的依据可好?

作者: lht 时间: 2009-6-9 02:37

标题:

在55楼,如果说的不对,您再批评。

作者: 子居 时间: 2009-6-9 02:40

标题:

汗,看到lht兄的依据了

俺有些疑问

1、时代相近。前者时代都在春秋时期,后者抄写战国中晚期,但成书时间早上一百年左右应该没太大问题。

也许因为俺是史系的吧,对时间变化比较敏感,不大明白为什么“春秋时期”和“战国中晚期”这样的差别会没太大问题?

2、都表示器物名称。

这个,那个,俺巨汗……

3、字形、字音极近。“也”、“只”本一字分化,所以“枳”和“杝”当然也是由一字分化。李先生所举五字中有四字从“杝”,这应该不是偶然现象。所以认为《武王践阼》和所谓巵的自名“杝”是一个字,也没什么不可以。

“也”、“只”本是一字分化,为什么就能推出“枳”和“杝”也是一字分化呢,这个“当然”俺不大理解呢。“没什么不可以”只属于一种想法,以文字学来说,形、音、义这三关,义这关没过吧?而且形这关俺觉得也难说是不是可靠。

作者: 子居 时间: 2009-6-9 02:41

标题:

一上示三王:

子居:

可见,杖与危有关、与失道有关、安则不用,跟铭文不是很切合么。

這是你自己說的——“跟銘文不是很切合么”。你只管上半句“失道”,不管下半句“嗜欲”了?

究竟是誰一葉障目?

下半句属于引申啊,也没人认为弄个盆子会淹死吧,呵呵

作者: 子居 时间: 2009-6-9 02:52

标题:

而且形这关俺觉得也难说是不是可靠。

补充一句,呵呵,别觉得俺太过分哦

如果形这关实际上过不了的话,那么音这关就无从谈起了

真这样的话,形、音、义三关,岂不是一关都没过么?

作者: lht 时间: 2009-6-9 02:57

标题:

子居:

汗,看到lht兄的依据了

俺有些疑问

1、时代相近。前者时代都在春秋时期,后者抄写战国中晚期,但成书时间早上一百年左右应该没太大问题。

也许因为俺是史系的吧,对时间变化比较敏感,不大明白为什么“春秋时期”和“战国中晚期”这样的差别会没太大问题?

2、都表示器物名称。

这个,那个,俺巨汗……

3、字形、字音极近。“也”、“只”本一字分化,所以“枳”和“杝”当然也是由一字分化。李先生所举五字中有四字从“杝”,这应该不是偶然现象。所以认为《武王践阼》和所谓巵的自名“杝”是一个字,也没什么不可以。

“也”、“只”本是一字分化,为什么就能推出“枳”和“杝”也是一字分化呢,这个“当然”俺不大理解呢。“没什么不可以”只属于一种想法,以文字学来说,形、音、义这三关,义这关没过吧?而且形这关俺觉得也难说是不是可靠。

关于字形、字音,我有百分之百的把握,这个证据说起来就多了,如果您有兴趣,可以翻翻我同沈瑞清先生讨论“也”字上古音的帖子。您常在这转,应该不难找到吧。如果您看过之后,仍不能理解,那也没有关系,请您暂时相信一下我的学术道德,我不会用假证据去欺骗您的。

我是学语言的,形、音我都考虑了,义不会不考虑。义就是都用作器名,你“巨汗”,说明您没看懂。

我是学语言的,历史上的时期差异要用年记,但语言则是相对稳定的,现在还没有谁证明春秋时期和战国时期的语言有多大的差异,所以这点距离在语言发展不算什么。

另外,您大概又没看懂我在说什么,我说竹简抄在战国,成书可以上推一百年左右,那不就接近春秋了吗?

作者: 子居 时间: 2009-6-9 02:59

标题:

一上示三王:

水盆子畢竟還能引申到“溺”。手杖咋引申到“嗜欲”?戀物癖么?!

哈哈,既然水盆子可以引申到溺,什么理由杖不能引申到“嗜欲”啊,是从“失道”过渡的啊

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:04

标题:

关于字形、字音,我有百分之百的把握,这个证据说起来就多了,如果您有兴趣,可以翻翻我同沈瑞清先生讨论“也”字上古音的帖子。您常在这转,应该不难找到吧。如果您看过之后,仍不能理解,那也没有关系,请您暂时相信一下我的学术道德,我不会用假证据去欺骗您的。

呵,别人让俺信啥时,俺一向加十二分的小心。那个帖子俺看了啊,而且好像还回帖了吧,可俺仍然看不出何以“枳”和“杝”也可以说是一字分化。所以还是希望lht兄能明确举证,学术是客观的对吧。

我是学语言的,形、音我都考虑了,义不会不考虑。义就是都用作器名,你“巨汗”,说明您没看懂。

都是器物名咋就成了义证了呢?俺确实没看懂牙。

我是学语言的,历史上的时期差异要用年记,但语言则是相对稳定的,现在还没有谁证明春秋时期和战国时期的语言有多大的差异,所以这点距离在语言发展不算什么。

另外,您大概又没看懂我在说什么,我说竹简抄在战国,成书可以上推一百年左右,那不就接近春秋了吗?

这理由说得通?语言是稳定的,不意味着文字也一样是稳定的啊,战国中晚期上推一百年本身就是猜测,更不要说春秋又不是就只一年,咋上推后“接近”春秋,就可以马马虎虎当一回事呢?

作者: lht 时间: 2009-6-9 03:05

标题:

子居:

如果形这关实际上过不了的话,那么音这关就无从谈起了?

从语言学上的“词”这个概念讲,是根本用不着考虑形的,只要“枳”同“杝”音近,又都有器名的意思,我就可以说它们记录的是同一个词。

讲到形,只是增加它的可靠程度而已。

[此主题已被 lht 在 2009-6-8 19:06:51 编辑过]

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:05

标题:

一上示三王:

關於“只”和“也”的關係,lht兄所述基本是可靠的。

一起砸子居,哦也也哦啦啦~~~~~

天,复仇狂来了……

作者: lht 时间: 2009-6-9 03:06

标题:

我决定不跟您讨论了,谢谢您的关注。

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:07

标题:

从语言学上的“词”这个概念讲,是根本用不着考虑形的,只要“枳”同“杝”音近,又都有器名的意思,我就可以说它们记录的是同一个词。

大把的反例吧?俺都要晕菜了

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:40

标题:

jiaguwen1899:

义符相同,读音相近,表示同类器物,记录的应该是同一个词,至少也是同源词。我感觉一般情况确实如此。

如果有大把的反例,那请举几个吧

义符相同?

俺是不认字,所以请帮忙讲一下,上图里的字,怎么看出来是“枳”字的可好?

如果字形不明的话,读音相近的说法又从何而来呢?

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:42

标题:

至少也是同源词。我感觉一般情况确实如此。

也就是说先生也承认有不一般情况咯?

作者: 子居 时间: 2009-6-9 03:44

标题:

好啊好啊,等讲座,俺等啊等啊…………

作者: arhthoau 时间: 2009-6-9 18:09

标题:

程少軒:《試說戰國楚地出土文獻中歌月元部的一些音韻現象》,簡帛網2009年6月9日( http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1072)。

三、

A、

組1……破(元部合口) <- 歌部?

組2……播(元部合口) <- 歌部?

五、

令(耕部開口三等或四等) <- 真部?

数据库都错了?《齊風·盧令》令仁、《秦風·有車鄰鄰》鄰顛令、《十月之交》電令等

首次押耕部好像是秦刻石、秦簡,也许程先生是考慮這一點

辛苦了!加油!

作者: 子居 时间: 2009-6-9 20:00

标题:

这样讨论一上的文章太厚道啦

建议使劲掐、掐、掐……

哈哈

作者: 子居 时间: 2009-6-9 21:19

标题:

一上也帮俺来认认那个字

作者: wenlong 时间: 2009-6-15 05:04

标题:

更新了

作者: wenlong 时间: 2009-6-27 01:05

标题:

又更新了

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (http://www.fdgwz.org.cn/forum3/) | Powered by Discuz! X3.4 |