釋![]()

(首發)

單育辰

吉林大學古籍研究所

金文中有個常見字,其字形及辭例如下(字形下或代稱A):

![]() (《集成》2331)

(《集成》2331) ![]() (《集成》3766.1,按此省“食”旁)

(《集成》3766.1,按此省“食”旁) ![]() (《集成》4441.2)

(《集成》4441.2) ![]() (《集成》10305)

(《集成》10305) ![]() (《集成》3939)

(《集成》3939) ![]() (《集成》3827)

(《集成》3827) ![]() (《集成》2692)

(《集成》2692) ![]() (《集成》3886,按後二形比前六形多兩屮,但無疑爲同一字,可參後文所舉的

(《集成》3886,按後二形比前六形多兩屮,但無疑爲同一字,可參後文所舉的![]() 字)

字)

(1) 《集成》2331:![]() 父作姜懿母A鼎。

父作姜懿母A鼎。

(2) 《集成》2692:戴叔朕自作A鼎。

(3) 《集成》3766.1:伯幾父作A簋。

(4) 《集成》3886:散車父作![]() 姞A簋。

姞A簋。

(5) 《集成》4441.2:魯司徒仲齊肇作皇考伯走父A盨簋。

(6) 《集成》4596:作皇考獻叔A盤。

(7) 《集成》10305:燕侯作A盂。

(8) 《集成》10338:黃大子伯克作其A盆。

(9) 《集成》3939:禾肇作皇母懿恭孟姬A彝。

(10) 《上海博物館集刊》第七期(《新收》1452):丙公獻王A器,休亡譴。

(11) 《集成》4623:邾大宰樸子![]() 鑄其A

鑄其A![]() (簠),曰:余

(簠),曰:余![]() (畢)恭孔惠,其眉壽以A,萬年無期。

(畢)恭孔惠,其眉壽以A,萬年無期。

(12) 《集成》4161:伯康作寶簋,用饗朋友,用A王父王母。(A下加皿,可參《集成》4160同銘銘文)

(13) 《集成》3827:敔作寶簋,用A厥孫子,厥丕吉其祼。

可看出,A可做食器的修飾語,如在(1)-(11)中,A後接鼎、簋、簠、盨、盤、盂、盆;其後也可接食器的統稱如彝、器;後面還能連加上兩個食器,如(5)的“盨簋”。同時,A還可做動詞,從(11)-(13)可以很看出,A是用爲饗一類的意思的,如(12)“用饗朋友,用A王父王母。”“饗”、“A”互文,即是明證。

不過,A是什麽意思,到目前爲止也沒有好的說法。舊多從《說文》釋爲“![]() ”,訓爲“滫飯也”,[1]但“滫飯”是蒸米的意思,[2]而“鼎”、“盤”、“盂”、“盆”無以用來蒸米,並且用“滫飯”的意思也無法解釋(11)-(13)的辭例。

”,訓爲“滫飯也”,[1]但“滫飯”是蒸米的意思,[2]而“鼎”、“盤”、“盂”、“盆”無以用來蒸米,並且用“滫飯”的意思也無法解釋(11)-(13)的辭例。

爲了分析其構形以便做新的釋讀,我們暫且把這個字放到一邊,先看看和A具有相同偏旁的字。

![]() (《集成》717)

(《集成》717) ![]() (《合集》26012)

(《合集》26012) ![]() (《集成》134)

(《集成》134) ![]() (《集成》6014)

(《集成》6014)

第一個字用爲曹國的“曹”,第二個字是“奏”,第三個字是“拜”,這些都是沒有疑義的。

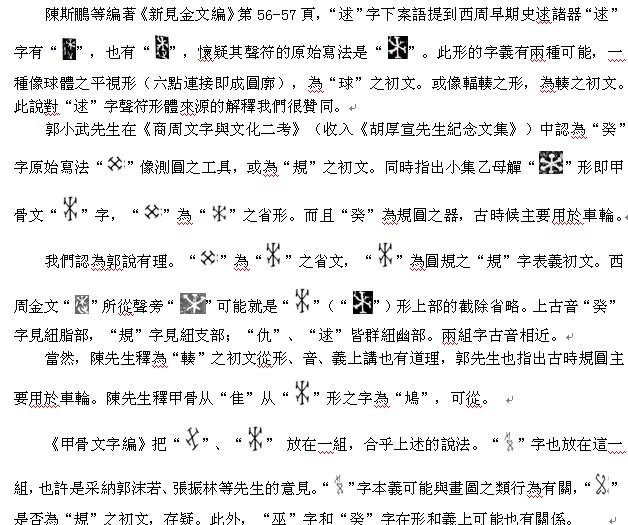

第四個字是近來才被考釋出來的字,其考釋過程如下:

郭店《緇衣》簡18+19:詩云:“彼求我則,如不我得。執我【18】![]()

![]() ,亦不我力。”

,亦不我力。”

郭店《緇衣》簡43:詩云:“君子好![]() 。”(按,上博一《

。”(按,上博一《![]() 衣》簡22作:詩云:“君子好

衣》簡22作:詩云:“君子好![]() 。”)

。”)

“![]()

![]() ”今本《緇衣》和《詩經·小雅·正月》都作“仇仇”。“好

”今本《緇衣》和《詩經·小雅·正月》都作“仇仇”。“好![]() ”今本《緇衣》和《詩經·周南·關雎》都作“好逑”。

”今本《緇衣》和《詩經·周南·關雎》都作“好逑”。

陳劍先生認爲,郭店的“![]() ”旁就來源於金文中的“

”旁就來源於金文中的“![]() ”所从的“

”所从的“![]() ”。在金文中與其同形的字還有不少,其辭例如下:

”。在金文中與其同形的字還有不少,其辭例如下:

《集成》6014:昔在爾考公氏克![]() 文王。

文王。

《集成》10175:柔惠乙祖,![]() 匹厥辟。

匹厥辟。

《集成》82:丕顯皇祖烈考,![]() 匹先王,恭勤大命。

匹先王,恭勤大命。

《集成》9455:穆王蔑長甶以![]() 即井伯。

即井伯。

《集成》2459:交從戰,![]() 即王。

即王。

陳先從郭店簡的“![]() ”讀爲仇出發,把它們讀爲逑或仇,“仇匹”是同義連用,古書多見“仇匹”一辭,是“匹耦”義;“克仇”就是“能匹耦”;“仇即”猶“佐助”之義,[3]其證據充分,已得到學術界的公認。

”讀爲仇出發,把它們讀爲逑或仇,“仇匹”是同義連用,古書多見“仇匹”一辭,是“匹耦”義;“克仇”就是“能匹耦”;“仇即”猶“佐助”之義,[3]其證據充分,已得到學術界的公認。

但是,金文中“![]() ”的字形來源是什麽,如郭店的“

”的字形來源是什麽,如郭店的“![]() ”旁,李零先生以爲是“求”之訛混;黃德寬、徐在國先生及顔世鉉先生以爲“棗”之省;陳劍先生以爲是由“

”旁,李零先生以爲是“求”之訛混;黃德寬、徐在國先生及顔世鉉先生以爲“棗”之省;陳劍先生以爲是由“![]() ”分化而來。[4]我們認爲黃、徐及顔先的說法最直截,“棗”,精紐幽部,“仇”、“逑”群紐幽部,它們古音密切相關。並且從字形上看,“

”分化而來。[4]我們認爲黃、徐及顔先的說法最直截,“棗”,精紐幽部,“仇”、“逑”群紐幽部,它們古音密切相關。並且從字形上看,“![]() ”諸類字也甚類荊棘之形(亦即“荊棘”的“棘”的初文,“棗”、“棘”古爲一字)。也就是說,“

”諸類字也甚類荊棘之形(亦即“荊棘”的“棘”的初文,“棗”、“棘”古爲一字)。也就是說,“![]() ”應隸定爲“

”應隸定爲“![]() ”,“

”,“![]() ”應隸定爲“

”應隸定爲“![]() ”。

”。

不過,要注意的是,陳劍先生認爲“![]() ”由“

”由“![]() ”分化而來,也有一定道理。

”分化而來,也有一定道理。

从“![]() ”之字在《說文》中其出現了多次(按,小篆“

”之字在《說文》中其出現了多次(按,小篆“![]() ”旁並未寫得完全一樣):

”旁並未寫得完全一樣):

《說文》卷五下:![]() (

(![]() ),滫飯也。从食、

),滫飯也。从食、![]() 聲。

聲。![]() (

(![]() ),

),![]() 或从賁。

或从賁。![]() (餴),

(餴),![]() 或从

或从![]() 。

。

按,“![]() ”對應古文字的“

”對應古文字的“![]() ”。

”。

《說文》卷十下:![]() (奏),奏進也。从

(奏),奏進也。从![]() 、从

、从![]() 、从屮。屮,上進之義。

、从屮。屮,上進之義。

按,“![]() ”對應古文字的“

”對應古文字的“![]() ”。

”。

《說文》卷十二上:![]() (

(![]() ),首至地也。从手、

),首至地也。从手、![]() 。

。![]() ,音忽。

,音忽。

按,“![]() ”對應古文字的“

”對應古文字的“![]() ”。

”。

《說文》卷十下:![]() (

(![]() ),進也。从

),進也。从![]() 、从屮,允聲。《易》曰:

、从屮,允聲。《易》曰:![]() 升大吉。

升大吉。

按,“![]() ”對應古文字的“

”對應古文字的“![]() ”。[5]

”。[5]

可知,《說文》中這些从“![]() ”的形體與古文字有嚴格的對應關係,所以《說文》“

”的形體與古文字有嚴格的對應關係,所以《說文》“![]() ”的來源一定是古文字中的“

”的來源一定是古文字中的“![]() ”。

”。

《說文》卷十下:“![]() (

(![]() ),疾也。从

),疾也。从![]() 、卉聲。拜从此。”《說文》把“

、卉聲。拜从此。”《說文》把“![]() ” 讀爲“物”部的“卉”,也讀爲“物”部的“忽”;把“

” 讀爲“物”部的“卉”,也讀爲“物”部的“忽”;把“![]() ”讀爲文部的“賁”(或“奔”)。而《說文》卷十下又說:“

”讀爲文部的“賁”(或“奔”)。而《說文》卷十下又說:“![]() (

(![]() ),進趣也。从大、从十。大十猶兼十人也。凡

),進趣也。从大、从十。大十猶兼十人也。凡![]() 之屬皆从

之屬皆从![]() 。讀若滔。”把“

。讀若滔。”把“![]() ”進一步分解下來的部件“

”進一步分解下來的部件“![]() ”(或楷化作“夲”)讀爲幽部的“滔”。近來已有多位學者指出:在古音中幽、微二部很近,[6]所以二部的字常能相通。就是“餴”這個字,也有和幽部相通的證據,《說文》:“

”(或楷化作“夲”)讀爲幽部的“滔”。近來已有多位學者指出:在古音中幽、微二部很近,[6]所以二部的字常能相通。就是“餴”這個字,也有和幽部相通的證據,《說文》:“![]() ,滫飯也。”“滫”即幽部字。又如《詩·大雅·泂酌》:“可以餴饎”毛傳:“餴,餾也。”“餾”也幽部字。

,滫飯也。”“滫”即幽部字。又如《詩·大雅·泂酌》:“可以餴饎”毛傳:“餴,餾也。”“餾”也幽部字。

從以上看以看出,《說文》从“![]() ”的這些字,就是來源於古文字的“

”的這些字,就是來源於古文字的“![]() ”,不僅二者字形傳承明顯,它們之間也有非常密切的語音聯繫。經過現今對古文字的瞭解,我們還可以說,《說文》中“

”,不僅二者字形傳承明顯,它們之間也有非常密切的語音聯繫。經過現今對古文字的瞭解,我們還可以說,《說文》中“![]() ”的形體就是由甲骨文、金文中“棗”形演變而來的。

”的形體就是由甲骨文、金文中“棗”形演變而來的。

再翻過來看一下上舉金文中從“棗”的字形:“![]() ”是从女从棗的一個字,讀爲曹國之“曹”。“

”是从女从棗的一個字,讀爲曹國之“曹”。“![]() ”是會意字,即“奏”,似以雙手執“棗(棘)”,依靠荊棘刺扎出的血奏答神靈以祈佑。[7]第四個爲“拜”字,也是會意字,像手執棘刺引血享神而拜,以有所祈求。[8]

”是會意字,即“奏”,似以雙手執“棗(棘)”,依靠荊棘刺扎出的血奏答神靈以祈佑。[7]第四個爲“拜”字,也是會意字,像手執棘刺引血享神而拜,以有所祈求。[8]

金文中還有一個字,作下形(下或代稱B),是在“棗”形加兩“屮”:

![]() (《集成》4318.2)

(《集成》4318.2) ![]() (《集成》9898)

(《集成》9898) ![]() (《集成》4302)

(《集成》4302) ![]() (《集成》9456)

(《集成》9456)![]() (《集成》4268,按,此未加兩屮)

(《集成》4268,按,此未加兩屮) ![]() (《集成》9722,按此兩屮有訛變,同銘“拜”所从“棗”亦如此作)

(《集成》9722,按此兩屮有訛變,同銘“拜”所从“棗”亦如此作) ![]() (《新收》62)

(《新收》62)

它們主要做“較”或“鞃”的修飾詞,其辭例爲:

《集成》4318.2:金車:B較、朱虢鞃、靳、虎幂熏裏、右厄、畫![]() 、畫

、畫![]() 、金甬。

、金甬。

《集成》9898:金車:B鞃朱虢、靳、虎幂熏裏、B較、畫![]() 、金甬。

、金甬。

《集成》2841:金車:B![]() 較、朱亂鞃、靳、虎幎纁裏、右軛、畫

較、朱亂鞃、靳、虎幎纁裏、右軛、畫![]() 、畫

、畫![]() 、金甬、錯衡、金踵、金豙(轙)、[9]約軧、金簟笰、魚服。

、金甬、錯衡、金踵、金豙(轙)、[9]約軧、金簟笰、魚服。

《集成》4302:金車:B![]() 較、B鞃朱虢、靳、虎幎朱裏、金甬、畫

較、B鞃朱虢、靳、虎幎朱裏、金甬、畫![]() 、金軛、畫

、金軛、畫![]() 。

。

B字舊多釋爲“賁”、“雕”等,[10]孟蓬生先生認爲它們也從“![]() ”,而把B讀爲幽部的“髹”,我們認爲孟先所考釋很可能是正確的。同時,也有些學者釋之爲“漆”,[11]我們認爲也可能是正確的。“髹”和“漆”就可能是一字分化,如在秦簡中,“

”,而把B讀爲幽部的“髹”,我們認爲孟先所考釋很可能是正確的。同時,也有些學者釋之爲“漆”,[11]我們認爲也可能是正確的。“髹”和“漆”就可能是一字分化,如在秦簡中,“![]() ”做“

”做“![]() ”(睡虎地《效律》四六)、“

”(睡虎地《效律》四六)、“![]() ”(睡虎地《秦律雜抄》二一),即是“髹”與“桼(漆)”的合體狀態。[12]在更早時期讀爲曉紐幽部的“髹”,後來大概由於某些原因,演變爲清母質部的“漆”音了。《周禮·春官·巾車》:“駹車,雚蔽,然

”(睡虎地《秦律雜抄》二一),即是“髹”與“桼(漆)”的合體狀態。[12]在更早時期讀爲曉紐幽部的“髹”,後來大概由於某些原因,演變爲清母質部的“漆”音了。《周禮·春官·巾車》:“駹車,雚蔽,然![]() ,髤飾。”鄭注:“故書駹作龍,髤爲

,髤飾。”鄭注:“故書駹作龍,髤爲![]() 。杜子春云:‘龍讀爲駹。

。杜子春云:‘龍讀爲駹。![]() 讀爲桼垸之桼,直謂髤桼也。’玄謂:駹車邊側有漆飾也。”《周禮·春官·笙師》“髤”《釋文》讀爲“香牛反,或七利反”,這都是幽部的“髹(髤)”向質部的“漆”轉化之證。

讀爲桼垸之桼,直謂髤桼也。’玄謂:駹車邊側有漆飾也。”《周禮·春官·笙師》“髤”《釋文》讀爲“香牛反,或七利反”,這都是幽部的“髹(髤)”向質部的“漆”轉化之證。

在金文中還有B與衣服連言的情況,在那似乎有讀爲“裘”的可能。

《集成》9456:矩又取赤虎兩、麀B兩、B韐一。

《集成》4268:賜汝朱黃、B襯、玄衣黹純。

《集成》4260:賜汝B、朱黃、玄衣黹純。

《集成》9722:賜幾父幵B六。

《文物》1998年第4期(《新收》62):贈匍于柬:麀B韋兩、赤金一鈞。

與上面字形相同的還有一個字,多用在甲骨文及西周早期金文中(下或代稱C):

![]() (《合集》1439)

(《合集》1439) ![]() (《合集》1439)

(《合集》1439) ![]() (《集成》4132.2)

(《集成》4132.2)

C以前多釋爲“求”,後來陳漢平先生、冀小軍先生發表文章,認爲甲骨文已經出現了“![]() ”(字形出自《合集》2119)這個“求”字,[13]所以C再釋爲“求”就不合理了,他們認爲C即《說文》的“

”(字形出自《合集》2119)這個“求”字,[13]所以C再釋爲“求”就不合理了,他們認爲C即《說文》的“![]() ”字,從“夲”得聲,讀爲“禱”。[14]經上面論證,我們可以知道,C其實就是“棗”的本形,驗之以金文、郭店《緇衣》中的“

”字,從“夲”得聲,讀爲“禱”。[14]經上面論證,我們可以知道,C其實就是“棗”的本形,驗之以金文、郭店《緇衣》中的“![]() ”、“

”、“![]() ”與“仇”、“逑”相通,即可知C以讀爲“求”更直截,它和甲骨文中的“

”與“仇”、“逑”相通,即可知C以讀爲“求”更直截,它和甲骨文中的“![]() ”字形不同,主要是來源不同,但都可以用爲“求”。[15]不過,陳、冀二先之說也不能算錯,因爲上文已經說過,《說文》的“

”字形不同,主要是來源不同,但都可以用爲“求”。[15]不過,陳、冀二先之說也不能算錯,因爲上文已經說過,《說文》的“![]() ”本來就從“棗”演變而來,並且,“求”、“禱”音义皆近,二字本出一源。[16]我們也不能否認,C字或有用爲“禱”的情況的存在。

”本來就從“棗”演變而來,並且,“求”、“禱”音义皆近,二字本出一源。[16]我們也不能否認,C字或有用爲“禱”的情況的存在。

再说小文剛開頭提到的A字,A所从的“![]() ”無疑與上面的“

”無疑與上面的“![]() ”、“奏”、“拜”、“

”、“奏”、“拜”、“![]() ”、“

”、“![]() ”、“棗”是一樣的,也就是說,它是一個从“棗”從“食”的字,可隸定爲“

”、“棗”是一樣的,也就是說,它是一個从“棗”從“食”的字,可隸定爲“![]() ”。我們把古文字中从A的字形、音讀及意義疏理之後,可以發現,它們大多屬幽部,[17]並且(3)中的“

”。我們把古文字中从A的字形、音讀及意義疏理之後,可以發現,它們大多屬幽部,[17]並且(3)中的“![]() ”可省爲“棗”,“棗”必是聲旁,所以“

”可省爲“棗”,“棗”必是聲旁,所以“![]() ”無疑爲幽部韻。上文已說,“

”無疑爲幽部韻。上文已說,“![]() ”與“饗”互文,應該與“饗”意思一致,結合這兩點,我們感覺“

”與“饗”互文,應該與“饗”意思一致,結合這兩點,我們感覺“![]() ”可以讀爲“羞”,用爲膳羞或進膳羞之義。[18]從聲紐來說,“羞”是心紐,“棗”是精紐,二者皆屬齒頭音,前面已說《說文》訓“

”可以讀爲“羞”,用爲膳羞或進膳羞之義。[18]從聲紐來說,“羞”是心紐,“棗”是精紐,二者皆屬齒頭音,前面已說《說文》訓“![]() ”(

”(![]() )爲“滫飯”,“滫”亦心紐幽部,所以“羞”、“

)爲“滫飯”,“滫”亦心紐幽部,所以“羞”、“![]() ”二字古音是密合的。

”二字古音是密合的。

(1)-(11)的“![]() ”做爲修飾語,作爲膳羞的意思,可與如下金文中的“羞”的辭例參照:

”做爲修飾語,作爲膳羞的意思,可與如下金文中的“羞”的辭例參照:

《集成》550:仲姞作羞鬲。

《集成》581:鄭井叔蒦父作羞鬲。

《集成》2443:伯氏作![]() (曹)氏羞鼎。

(曹)氏羞鼎。

《文物》1994年第8期(《新收》889):楊姞作羞醴壺。

在金文中,同一含義的詞用不同的字表示是很常見的,這不能成爲否認“![]() ”可讀爲“羞”的理由。

”可讀爲“羞”的理由。

(11)-(13)的“![]() ”則爲進膳羞之義,可與如下典籍的“羞”相對照:

”則爲進膳羞之義,可與如下典籍的“羞”相對照:

《尚書·酒誥》:爾大克羞耇惟君,爾乃飲食醉飽。……爾尚克羞饋祀,爾乃自介用逸。

《國語·楚語下》:成王聞子文之朝不及夕也,於是乎每朝設脯一束、糗一筐,以羞子文。

《儀禮·有司》:乃羞。宰夫羞房中之羞,司士羞庶羞于尸、祝、主人、主婦,內羞在右,庶羞在左。……其薦脀、其位、其酬醋皆如儐禮。……卒,乃羞于賓、兄弟、內賓及私人,辯。

值得一提的是,在秦系文字裏,“棗”的這種早期寫法一直存在,如《石鼓文·鑾車》:“□□鑾車, ![]()

![]() 真□。”(因殘缺過甚,“

真□。”(因殘缺過甚,“![]()

![]() ”含義無法解讀,不知與金文的“逑即”有無關係。)睡虎地《日書甲種》六○背貳+六一背貳:“人無故而髮撟若虫及鬚眉,是是恙氣處之,乃煮【六○背貳】

”含義無法解讀,不知與金文的“逑即”有無關係。)睡虎地《日書甲種》六○背貳+六一背貳:“人無故而髮撟若虫及鬚眉,是是恙氣處之,乃煮【六○背貳】![]() 屨以紙,即止矣。”《說文》系統中的“

屨以紙,即止矣。”《說文》系統中的“![]() (

(![]() )”正與它們一脈相承。

)”正與它們一脈相承。

[1] 參看周法高、張日昇、徐芷儀、林潔明:《金文詁林》,第0680號“![]() ”條,香港中文大學,1974年,第3358-3364頁;陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第457-476頁。

”條,香港中文大學,1974年,第3358-3364頁;陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第457-476頁。

[2] 《說文》卷五下:“![]() ,滫飯也。从食、

,滫飯也。从食、![]() 聲。

聲。![]() ,

,![]() 或从賁。餴,

或从賁。餴,![]() 或从

或从![]() 。”《詩·大雅·泂酌》孔疏:“《釋言》云:‘饙、餾,稔也。’孫炎曰:‘蒸之曰饙,均之曰餾。’郭璞曰:‘今呼

。”《詩·大雅·泂酌》孔疏:“《釋言》云:‘饙、餾,稔也。’孫炎曰:‘蒸之曰饙,均之曰餾。’郭璞曰:‘今呼![]() 飯為饙。饙均熟為餾。’《說文》云:‘饙,一蒸米也。餾,飯氣流也。’然則蒸米, 謂之饙,饙必餾而熟之,故言饙餾,非訓饙為餾。”

飯為饙。饙均熟為餾。’《說文》云:‘饙,一蒸米也。餾,飯氣流也。’然則蒸米, 謂之饙,饙必餾而熟之,故言饙餾,非訓饙為餾。”

[3] 陳劍:《據郭店簡釋讀金文之一例》,《北京大學中國古文獻研究中心集刊》2,北京燕山出版社,2001年4月,第378-396頁;又載氏著《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局,2007年4月,第20-38頁。

[4] 李零:《郭店楚簡校讀記(增訂本)》,北京大學出版社,2002年3月,第64頁。黃德寬、徐在國:《郭店楚簡文字考釋》,《吉林大學古籍整理研究所建所十五週年紀念文集》,吉林大學出版社,1998年12月,第98-111頁。顔世鉉:《郭店楚簡淺釋》,《張以仁先生七秩壽慶論文集》,[台北]台灣學生書局,1999年1月,第379-396頁。陳劍:《據郭店簡釋讀金文之一例》,《北京大學中國古文獻研究中心集刊》2,北京燕山出版社,2001年4月,第378-396頁;又載氏著《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局,2007年4月,第20-38頁。

[5] “![]() ”形出自《集成》10173,又見《集成》10174之“

”形出自《集成》10173,又見《集成》10174之“![]() ”形,在銘文中皆用爲“玁狁”之“狁”。

”形,在銘文中皆用爲“玁狁”之“狁”。

[6] 參看李家浩:《楚簡所記楚人祖先“![]() (鬻)熊”與“穴熊”為一人說——兼說上古音幽部與微、文二部音轉》,《文史》2010年第3輯,第25頁;史傑鵬:《由郭店〈老子〉的幾條簡文談幽、物相通現象及相問題》,《簡帛》第五輯,上海古籍出版社,2010年10月,第127頁;陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第473-474頁。

(鬻)熊”與“穴熊”為一人說——兼說上古音幽部與微、文二部音轉》,《文史》2010年第3輯,第25頁;史傑鵬:《由郭店〈老子〉的幾條簡文談幽、物相通現象及相問題》,《簡帛》第五輯,上海古籍出版社,2010年10月,第127頁;陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第473-474頁。

[7] “古代瑪雅人所舉行的自我獻祭儀式中,獻祭鮮血的儀式可以說無處不在。”古瑪雅人常在手掌、雙頰、嘴唇、舌頭和陰莖上放血,其工具有黃貂魚脊骨、黑曜石小刀、骨椎、帶刺的繩子、草弦、草片等。參看[美]林恩·V.福斯特:《放血儀式》,《探尋瑪雅文明》,商務印書館,2007年1月,第260-265頁。環太平洋地區先民的生活祭禮習俗極爲相似,可相類比。

[8] 上面提及過的“![]() ”从“棗”從“允”,“棗”精紐幽部,“允”余紐文部,陳英傑先生認爲可能是雙聲字,參看陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第465頁。

”从“棗”從“允”,“棗”精紐幽部,“允”余紐文部,陳英傑先生認爲可能是雙聲字,參看陳英傑:《西周金文作器用途銘辭研究》,綫裝書局,2009年1月,第465頁。

[9] “轙”從吳紅松先生釋,參吳紅松:《西周金文車飾二考》,《中原文物》2008年第1期,第85-86頁。

[10] 參看周法高、張日昇、徐芷儀、林潔明:《金文詁林》,第1359號“![]() ”條,香港中文大學,1974年,第6127-6153頁。冀小軍:《說甲骨金文中表祈求義的

”條,香港中文大學,1974年,第6127-6153頁。冀小軍:《說甲骨金文中表祈求義的![]() 字——兼談

字——兼談![]() 字在金文車飾名稱中的用法》,《湖北大學學報(哲學社會科學版)》1991年第1期,第35-44頁。

字在金文車飾名稱中的用法》,《湖北大學學報(哲學社會科學版)》1991年第1期,第35-44頁。

[11] 張亞初、姚孝遂、劉桓諸先生已把此字釋爲“漆”,參看張亞初:《古文字分類考釋論稿》,《古文字研究》第十七輯,中華書局,1989年6月,第242頁。于省吾主編:《甲骨文字詁林》,“![]() ”條姚孝遂按語,中華書局,1999年12月,第1476-1477頁。劉桓:《釋桼》,《甲骨徴史》,黑龍江教育出版社,2002年11月,第398-403頁。

”條姚孝遂按語,中華書局,1999年12月,第1476-1477頁。劉桓:《釋桼》,《甲骨徴史》,黑龍江教育出版社,2002年11月,第398-403頁。

[12] “![]() ”字睡虎地秦簡整理者釋爲“髹(髤)”,依秦漢用字習慣,不如釋爲“漆”好,參睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,2001年12月,第44頁。“髤”的字形參看張守中:《睡虎地秦簡文字編》,文物出版社,1994年2月,第92頁。

”字睡虎地秦簡整理者釋爲“髹(髤)”,依秦漢用字習慣,不如釋爲“漆”好,參睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,2001年12月,第44頁。“髤”的字形參看張守中:《睡虎地秦簡文字編》,文物出版社,1994年2月,第92頁。

[13] 參看裘錫圭:《釋“求”》,《古文字論集》,中華書局,1992年8月,第59-69頁。

[14] 陳漢平:《釋夲、檮、擣、禱》,《屠龍絕緒》,黑龍江教育出版社,1989年10月,第52-56頁。冀小軍:《說甲骨金文中表祈求義的![]() 字——兼談

字——兼談![]() 字在金文車飾名稱中的用法》,《湖北大學學報(哲學社會科學版)》1991年第1期,第35-44頁。

字在金文車飾名稱中的用法》,《湖北大學學報(哲學社會科學版)》1991年第1期,第35-44頁。

[15] 具體論證可參看李零:《郭店楚簡校讀記(增訂本)》,北京大學出版社,2002年3月,第76-77頁;孟蓬生:《釋“![]() ”》,《古文字研究》第二十五輯,中華書局,2004年10月,第267-272頁。

”》,《古文字研究》第二十五輯,中華書局,2004年10月,第267-272頁。

[16] 魏克彬先生對“![]() ”、“禱”相通的問題也有論證,參看魏克彬:《說溫縣盟書中讀為“討”的“

”、“禱”相通的問題也有論證,參看魏克彬:《說溫縣盟書中讀為“討”的“![]() /

/![]() ”》,上海:“中國古文字研究會第十九屆學術年會”會議論文,2012年10月。

”》,上海:“中國古文字研究會第十九屆學術年會”會議論文,2012年10月。

[17] “奏”、“拜”二字是會意字,是例外。

[18] “羞”字含義參看宗福邦、陳世鐃、蕭海波主諞:《故訓匯纂》“羞”字條,商務印書館,2003年7月,第1804-1805頁。

本文收稿日期為2013年1月23日。

本文發佈日期為2013年1月23日。

点击下载附件:

-

youke 在 2013/1/24 15:00:59 评价道:第1楼

《集成》9455:穆王蔑長甶以X即井伯。

《集成》2459:交從戰,X即王。

這個字形比較複雜。這裡的兩條,X可能應該是從姊的聲旁,讀為“次”。李銳先生有說。見 “讀竹書《周易》札記”,“Confucius 2000”網,2004年4月18日。

《集成》6014的“逑”字所從的偏旁,似乎和別的偏旁還不一樣。 -

pcm1954 在 2013/1/24 20:40:35 评价道:第2楼

甲骨文有

,學者多釋為“具”(見《甲骨文編》卷三.四),《說文》“具”字作

,學者多釋為“具”(見《甲骨文編》卷三.四),《說文》“具”字作 ,許慎分析其構形是从廾从貝省,从貝的理由是“古以貝為貨”。而

,許慎分析其構形是从廾从貝省,从貝的理由是“古以貝為貨”。而 則从鼎从廾,學者將其釋為“具”的理由是西周晚期函皇父簋所見从鼎,認為古从鼎之字後多訛為貝,這其實是認為“具”字的原初構形从“鼎”,小篆从“貝”是“鼎”的訛誤。但看商代金文,“具”字確實从“貝”,作

則从鼎从廾,學者將其釋為“具”的理由是西周晚期函皇父簋所見从鼎,認為古从鼎之字後多訛為貝,這其實是認為“具”字的原初構形从“鼎”,小篆从“貝”是“鼎”的訛誤。但看商代金文,“具”字確實从“貝”,作 (

( 卣),銘云“王錫馭

卣),銘云“王錫馭 貝一具”,商代以“朋”為貝之量詞,這種用作量詞的“朋”字寫作

貝一具”,商代以“朋”為貝之量詞,這種用作量詞的“朋”字寫作 、

、 、

、 形,與

形,與 迥異,

迥異, 顯然不得是“朋”,祇能依據《說文》釋為“具”,“貝一具”,“具”用作量詞,說明貝量也可以“具”稱,字从“貝”,說不定本來和“朋”一樣,都是貝的量詞,祇不過所指內容有所區別罷了,

顯然不得是“朋”,祇能依據《說文》釋為“具”,“貝一具”,“具”用作量詞,說明貝量也可以“具”稱,字从“貝”,說不定本來和“朋”一樣,都是貝的量詞,祇不過所指內容有所區別罷了, ,西周早期傳承,寫作

,西周早期傳承,寫作 (

( 簋,見《首陽吉金》第83頁),銘云“隹(唯)九月,者(諸)子具服”,據此辭例,為“具”字確鑿無疑。而

簋,見《首陽吉金》第83頁),銘云“隹(唯)九月,者(諸)子具服”,據此辭例,為“具”字確鑿無疑。而 (叔具鼎)、

(叔具鼎)、 (具父乙鼎),用作人名,亦非“具”字莫屬,由商代金文,我們找到了“具”字的可靠之“源”,復據“鼎”作偏旁逐漸有訛从“貝”者,而“貝”作偏旁幾乎沒有訛从“鼎”者,便可肯定“具”字從商代金文到《說文》小篆結體,都是以从“貝”為構形特徵的,這不但說明甲骨文裏的

(具父乙鼎),用作人名,亦非“具”字莫屬,由商代金文,我們找到了“具”字的可靠之“源”,復據“鼎”作偏旁逐漸有訛从“貝”者,而“貝”作偏旁幾乎沒有訛从“鼎”者,便可肯定“具”字從商代金文到《說文》小篆結體,都是以从“貝”為構形特徵的,這不但說明甲骨文裏的 絕不可能是“具”,即西周晚期函皇父簋、駒父盨蓋上的諸从“鼎”从“廾”的形體乃至春秋早期曾子斿鼎上的从“鼎”从“廾”的形體也都不會是“具”。《古文字譜系疏證》蓋從林澐先生說釋為《說文》訓“具食也”的“籑”字初文,是可從的。

絕不可能是“具”,即西周晚期函皇父簋、駒父盨蓋上的諸从“鼎”从“廾”的形體乃至春秋早期曾子斿鼎上的从“鼎”从“廾”的形體也都不會是“具”。《古文字譜系疏證》蓋從林澐先生說釋為《說文》訓“具食也”的“籑”字初文,是可從的。如果此说能成立,怎样理解《函皇父簋》中的这个字呢?

-

王寧 在 2013/1/25 12:39:42 评价道:第3楼

金文辭中有“㐁世孫子”(如師遽方彝,《集成》16.9897)這樣的句式,“㐁世”多合文,在趩觶中合文作“

”(集成12.6516),其中相當於“㐁”的那個字形當即單先生文中C的字形;這個字很可能是個與“㐁”音同或音近的字。

”(集成12.6516),其中相當於“㐁”的那個字形當即單先生文中C的字形;這個字很可能是個與“㐁”音同或音近的字。 -

須臾高 在 2013/1/25 16:37:45 评价道:第4楼

[滫飯]就是燒飯,北地如女真喪俗祭祀的一種禮儀,這種把死者衣物甚至愛物焚燒的儀式,也許在金文常見新君即位的大

,大概就是這種喪禮祭儀的源頭。

,大概就是這種喪禮祭儀的源頭。 本來就應該是燒字或其同音字(紹繼的紹,珍饈的羞,曹國的曹,奔走的走)的假借字。

本來就應該是燒字或其同音字(紹繼的紹,珍饈的羞,曹國的曹,奔走的走)的假借字。 -

在宥 在 2013/1/25 22:10:18 评价道:第5楼

Copyright 2008-2018复旦大学出土文献与古文字研究中心版权所有 沪ICP备10035774号 地址:复旦大学光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:785894