令方尊、令方彝所谓“金小牛”再考

(首发)

蒋玉斌

南开大学文学院、香港中文大学中国文化研究所

【摘要】西周早期令方尊、令方彝铭文中的赏赐品,今世学者多读作“鬯、金、小牛”。从字形、书写习惯、行款等多个角度考察,这种释读都存在问题,应予改释。实际上,对这几字的释读,较早研究该器铭的学者态度审慎,并有别种释读,十分值得关注。其中柯昌泗等释为“鬯、稌、牛”的说法,应该是正确的释读。鉴于当今学界不从此说,实有重论的必要。

【关键词】令方尊;令方彝;金文;金小牛;稌牛

西周早期的作册夨令方尊、方彝,相传1929年出土于洛阳东北郊的马坡。令方尊以及方彝的器、盖上铸有内容相同的三篇铭文(《殷周金文集成》11·6016,16· 9901- 2、1)。文中记载了明公赏赐亢师、令两人的情况,这段话一般读作:

明公赐亢师鬯、金、小牛,曰:“用![]() 。”赐令鬯、金、小牛,曰:“用

。”赐令鬯、金、小牛,曰:“用![]() 。”

。”

“鬯、金、小牛”或“鬯金小牛”的读法,普遍见于当前常用的金文全集或选集的释文[1]、大型金文数据库的释文[2] 、金文字编字典词典[3]、古铭刻图录书的金文部分的释文[4] 、金文或青铜器通论书[5]等;学者考释或研究论著引述时也多采用这种读法。可见这种读法已为当代学界普遍接受。

按照这种释读,明公所赐为 “鬯、金、小牛”三品。金文中赐鬯、赐金十分常见,赐牛亦不罕见。叔簋(《集成》4132)铭文有“赏叔郁鬯、白金、![]() 牛”,赏赐品类跟所谓“鬯、金、小牛”完全对应。单从文例、内容上看,似乎没有什么疑问。然而,谛审铭文拓本,却能发现这种释读存在多处疑点;实际上很不可信。

牛”,赏赐品类跟所谓“鬯、金、小牛”完全对应。单从文例、内容上看,似乎没有什么疑问。然而,谛审铭文拓本,却能发现这种释读存在多处疑点;实际上很不可信。

这组器物甫一面世,就有学者做出考释,其研究史已有八十余年。追溯学者的研究,尤其是前二十年的研究,也可以发现学者对所谓“金小牛”的解释提出了多种方案,意见歧出,并没有呈现像今天这样一边倒的释法。

本文打算从铭文本身的特点出发,重新对所谓“金小牛”进行考察,以期做出合理的抉择。前人论述繁多,仅摘录其要点附于文后,以显学者的探索过程。

本文要讨论的几个字拓本如下(盖铭第二条“鬯”与“金小牛”原分在两列,为便比较合置于一列中):

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

令方尊 |

|

令方彝器 |

|

令方彝盖 | |||

一 所谓“金小牛”释读的问题

(一)从铭文书写习惯看所谓“金”字异写

令方尊、方彝的三篇铭文中,所谓“金”字共出现6次,“![]() ”形4见,“

”形4见,“![]() ”形2见。两种写法的主要区别,是中间作“∨”还是“—”形。[6]对这两种异写,首先要有准确的认识。

”形2见。两种写法的主要区别,是中间作“∨”还是“—”形。[6]对这两种异写,首先要有准确的认识。

如果通篇考察这三篇铭文的风格,可以发现它们各有统一的书写习惯,例如:

|

|

A令方尊 |

B令方彝器 |

C令方彝盖 |

说 明 |

|

目 |

|

|

|

A、B描摹目际比较象形,C目眶则作比较对称的橄榄形 |

|

囧 |

|

|

|

A、B作长方形,C则作正圆形 |

|

月 |

|

|

|

A、B下段窄狭且斜笔歧出明显,C上下较对称。另参“明”字 |

|

宀 |

|

|

|

A、B顶脊突出,C则不出头,另“宝、寮、宠”等所从同此 |

|

公 |

|

|

|

上部两笔A、B皆外撇,C则一律内敛 |

此外,“大”形以及“册,用、周、同,隹,者,史”等字,在字形特征上也都是A、B与C不同。凡此均说明令方尊、令方彝器铭(A、B)是一种风格,而令方彝盖铭(C)则是另外一种风格。

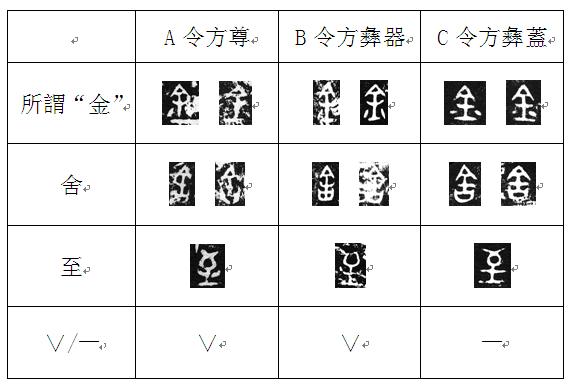

在这种背景下看所谓“金” 字的两种异写,可以发现,它们的中间作“∨”或“—”形也是取决于不同的书写习惯。其写法可与 “舍、至”一同来看:

|

|

A令方尊 |

B令方彝器 |

C令方彝盖 |

∨/— |

|

所谓“金” |

|

|

|

∨ |

|

舍 |

|

|

|

— |

|

至 |

|

|

|

∨ |

这几字中间的笔画作“∨”若“—”形,在各铭内部乃是统一的书写习惯,而且仍然是A、B习惯一致,C 则不同。

根据以上分析,似可得到以下两项结论:

第一,三篇铭文在字体特征上有成系统的对立,反映了铭文A、B与C中各自遵守着较稳定的书写习惯,分别是不同的字迹系统。篇幅较长的青铜器铭文,铸作前应是先有毛笔书写的底本,其在本质上反映的是书手的笔书。从这一角度看,方尊铭、方彝器铭当源于同一位书手的作品;而方彝盖铭则应源于另一位书手的作品。[7]

第二,“舍、至”的写法于A、B中是常体或正体,于C中为变体。同理,所谓“金”字也应该以A、 B中的为常体,C中的则为变体。也就是说,“ ![]() ”是“

”是“![]() ”形的变体。讨论这个形体时,应该从“

”形的变体。讨论这个形体时,应该从“![]() ”这种常体出发。

”这种常体出发。

(二)所谓“金”字释读辨误

关于令方尊、方彝的时代,学界有成王、康王、昭王之世的不同观点。综合器形、纹饰、铭文内容等因素,当代学者一般将它们断在昭王时期[8](西周早期晚段)。铭中 所谓“金”字的两种写法,尤其是常体“ ![]() ”形,与这一时期常见的“金”字实有不同。

”形,与这一时期常见的“金”字实有不同。

第一,西周早期金文的字体,笔画比较浑厚,有一些字点画上作粗肥笔,较典型的如“王”下一横等。[9]该期“金”字最下一横亦作粗肥笔,或者是中竖与底横交接处作粗肥笔:

![]() 利簋

利簋 ![]() 麦方鼎

麦方鼎 ![]() 过伯簋

过伯簋 ![]() 禽鼎

禽鼎 ![]() 麦盉

麦盉 ![]() 作册析方彝

作册析方彝

令方尊、方彝铭文通篇横不成排但竖成列,字画浑厚,不少字的点画仍作粗肥笔,如![]() 、

、![]() 、

、![]() 等。凡此皆是西周早期金文的特点。而铭中所谓“金”字作“

等。凡此皆是西周早期金文的特点。而铭中所谓“金”字作“![]() 、

、![]() ”形,下端笔画匀直,与同时期的“金”字写法殊为不类;同时,跟通篇文字风格也不适应。

”形,下端笔画匀直,与同时期的“金”字写法殊为不类;同时,跟通篇文字风格也不适应。

第二,“金”字的构形理据,现在还不是完全清楚,但其所从的两点为金饼(铜料块)之象形,则是学者所认同的。从字形的发展演变来看,西周早期绝大多数的“金”字,两点都写成比较粗肥的实点,并且都写在一侧(主要是左侧);西周中期延续了这种写法,同时两点之线条化加强,作“![]() ”,但仍以作早期形体为主;直到晚期,才较多出现在对称的另一侧也加作为饰笔点画(一点或两点)的写法

”,但仍以作早期形体为主;直到晚期,才较多出现在对称的另一侧也加作为饰笔点画(一点或两点)的写法 ![]() 或

或![]() [10]。值得注意的是,早期古文字中“金”之两点分布在竖画两侧的写法,自始至终都十分罕见。

[10]。值得注意的是,早期古文字中“金”之两点分布在竖画两侧的写法,自始至终都十分罕见。

令方尊、方彝铭文所谓“金 ”凡6见,两点分布在竖画两侧,并已线条化,与“金”字形体演变轨迹不合。

第三,根据前面的讨论,所谓“金”字常体作“![]() ”,“

”,“![]() ”是变体。金文“金”字中间笔画作“—”,虽偶有作“ ∨”者(如禽鼎

”是变体。金文“金”字中间笔画作“—”,虽偶有作“ ∨”者(如禽鼎![]() ),亦属罕见。而 “

),亦属罕见。而 “![]() ”却在令方尊、方彝铭文中屡屡出现,这跟“金”字的正常写法也不相适应。

”却在令方尊、方彝铭文中屡屡出现,这跟“金”字的正常写法也不相适应。

以上三点都显示,所谓“金”字的考释,在很多方面都十分可疑。

诚然,任何书写行为都会体现出书写者的个人特点,甚至可能会有写错字的现象。但在这里有两点不容忽视:其一,铜器铸铭本是庄重的事情,而且这三篇铭文通篇端正严谨,写错字的可能是极小的;其二,也是更重要的一点,跟正常“金”字写法有别的所谓“金”字,不是一处而是多处,不是少见而是多见,而且很有可能不仅一位书手这么写,而是两位书手都这么写。因此,所谓“金”字也很难说是“金”的错字。

综上,根据字形及字形系统的客观情况,我们只能承认,“![]() /

/![]() ”根本就不是“金”字。

”根本就不是“金”字。

(三)所谓“金、小”当合为一字

按旧释“金、小牛”,“金 ”是一种赏赐物,“小牛”是一种赏赐物。《金文编》还把这里的“小牛”收为合文(卷二0103号“小”下)。但从拓本看,“![]() ”紧贴在“

”紧贴在“![]() ”的下面,而没有跟“牛”写在一起,甚至都不是居于 “

”的下面,而没有跟“牛”写在一起,甚至都不是居于 “![]() ”和“牛”的中间,实际上很难说是什么“小牛”合文。即便只把“小”看作“牛”的修饰语,也很难解释为什么“小”贴近与它无关的“

”和“牛”的中间,实际上很难说是什么“小牛”合文。即便只把“小”看作“牛”的修饰语,也很难解释为什么“小”贴近与它无关的“![]() ”,而偏离它所修饰的“牛”;并且这种情况是在两位书手笔下多次出现的。

”,而偏离它所修饰的“牛”;并且这种情况是在两位书手笔下多次出现的。

如果考虑上文提到的疑点,放弃了将“![]() ”比附为“金”的看法,我们很容易就会想到这样一种可能:所谓“金、小”本来就应该看作一个字,即“

”比附为“金”的看法,我们很容易就会想到这样一种可能:所谓“金、小”本来就应该看作一个字,即“![]() ”A、B或“

”A、B或“![]() ”C。其实,从整篇铭文中的文字间距来看,把它们看作一字也是非常合适的。

”C。其实,从整篇铭文中的文字间距来看,把它们看作一字也是非常合适的。

|

|

↓ ↓ |

|

| |

二 再论所谓“金小牛”当释“稌牛”

令方尊、方彝铭文的研究,已有八十多年的历史。翻查学者研究论著尤其是前二十年的研究,学者对于所谓“金小牛”的考释可谓意见纷纭(参看文末附录)。上文的某些质疑,学者已经有所涉及。在这些观点中,我们是赞同释“稌、牛”之说的。但是前人只是提出此种释法,并不十分确定,而且也没有展开充分的论证,如最早(1929年)提出该种释法的柯昌泗专门说明释“稌”是“姑释之以俟正”;吴闿生也是直接释出,未及详细考证;马叙伦则引为或说,言“是其说亦可从也”,也不过是认为可备一说。此说还被白川静批判为“实不合字形之说”。总之,该说缺乏周详的论证,并未得到应有的重视,以致学者多不信从。故而重新申论如下:

(一)释“![]() ”

”

所谓“金小”当合为一字,实际上是早期研究该组器铭的学者较多见的看法(罗振玉1929、柯昌泗1929、吴闿生1932、于省吾1933、唐兰早期、马叙伦1934、罗福颐1939),后来有少数学者仍持这种观点(谭戒甫1956、白川静1964、唐兰1986、李学勤1989)。他们对 “![]() ”的具体释法又有所不同,但多数是认为该字从“金”,或直接隶定作“

”的具体释法又有所不同,但多数是认为该字从“金”,或直接隶定作“![]() ”(唐兰先生早期和晚年则释为“销” 、“釥”字);或认为“金”旁数点为金粒形、光彩形,而将整个字释为“金”之异体。他们把“

”(唐兰先生早期和晚年则释为“销” 、“釥”字);或认为“金”旁数点为金粒形、光彩形,而将整个字释为“金”之异体。他们把“![]() ”看作一字是对的,但 如前所论,这个字根本就不从“金”,应当另寻他释。

”看作一字是对的,但 如前所论,这个字根本就不从“金”,应当另寻他释。

柯、吴、马三位学者认为该字从“余”,我们认为是可取的。

西周早期金文“余”字作 ![]() (令鼎)与

(令鼎)与![]() (何尊)者互见。[11]该组器铭中“

(何尊)者互见。[11]该组器铭中“![]() ”也作“

”也作“![]() ”,所从正与“余”字两种变体相应;并且 “

”,所从正与“余”字两种变体相应;并且 “![]() ”为常体,也与“余”之常体

”为常体,也与“余”之常体![]() 相应。因此该字当是从“余”。至于“

相应。因此该字当是从“余”。至于“![]() ”字下方,当是从“米”,只不过“米”上方的中点与“余”的中竖共享一画,并且这一画与“米”的中横相接。令方尊(A)中有作“

”字下方,当是从“米”,只不过“米”上方的中点与“余”的中竖共享一画,并且这一画与“米”的中横相接。令方尊(A)中有作“![]() ”的一例,“余”之中竖与“米”之中横不相接,从“余”从“米”更为明显。

”的一例,“余”之中竖与“米”之中横不相接,从“余”从“米”更为明显。

“![]() ”可隶定为“

”可隶定为“![]() ”或“

”或“![]() ”。从“禾”表示谷物的字也常改从“米”表示谷实,如典籍、《说文》中的“稻”,金文作

”。从“禾”表示谷物的字也常改从“米”表示谷实,如典籍、《说文》中的“稻”,金文作![]() ,又作

,又作![]() 、

、![]() [12] ,盛食器铭多云“用盛稻粱”,“稻”指的是稻米,从“米”者则是稻米的专字。以此例之,令方尊、方彝铭中的“

[12] ,盛食器铭多云“用盛稻粱”,“稻”指的是稻米,从“米”者则是稻米的专字。以此例之,令方尊、方彝铭中的“![]() ”当即见于经籍、《说文》的“稌”字。

”当即见于经籍、《说文》的“稌”字。

“稌”,经籍训为稻。 《尔雅·释草》:“稌,稻。”《说文· 七上·禾部》亦以“稌”、“稻”互训。《诗·周颂·丰年》:“丰年多黍多稌,亦有高廪,万亿及秭。”毛传:“稌,稻也。”《周礼·天官·食医》:“凡会膳食之宜:牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱。”郑玄注引郑众云:“稌,稉也。”(稉,稻之不黏者。)

总之,“![]() /

/![]() ”当释“

”当释“![]() ”,是表示稌米(稻米)的专字。柯昌泗等释“稌”之说应该是正确的。

”,是表示稌米(稻米)的专字。柯昌泗等释“稌”之说应该是正确的。

(二)说“鬯、稌、牛”

按照上面的改释,令方尊、方彝铭文所记赏赐品为“鬯、稌、牛”三物,即鬯酒、稌米和牛。如果从赏赐品的对应上看,改释显然没有一般所释的“鬯、金、小牛”跟叔簋铭文中赏赐品“鬰鬯、白金、![]() 牛”的对照显得完美。恐怕这也是“鬯、金、小牛”的读法流行而很少有人怀疑的原因之一。但铭文本身是最客观的事实,我们必须从这个事实出发,而不能机械地屈形就意。不仅如此,赏赐“鬯、稌、牛”也可作进一步的解释。

牛”的对照显得完美。恐怕这也是“鬯、金、小牛”的读法流行而很少有人怀疑的原因之一。但铭文本身是最客观的事实,我们必须从这个事实出发,而不能机械地屈形就意。不仅如此,赏赐“鬯、稌、牛”也可作进一步的解释。

青铜器铭文中赐鬯酒习见,例不赘举。赏赐祭祀用牛的,除有上举叔簋,还见于 ![]() 簋(《集成》4194,摹刻本)铭文:“王蔑

簋(《集成》4194,摹刻本)铭文:“王蔑![]()

![]() ,赐牛三。

,赐牛三。![]() 既拜稽首,升于厥文祖考。”赏赐稌米,目前只见于令方尊、方彝,然金文亦有赏赐谷米者,如般觥(《集成》9299,摹刻本)铭文有:“王令般贶米于铸[13]丂

既拜稽首,升于厥文祖考。”赏赐稌米,目前只见于令方尊、方彝,然金文亦有赏赐谷米者,如般觥(《集成》9299,摹刻本)铭文有:“王令般贶米于铸[13]丂![]() =(

=(![]() ,

,![]() )用宾父己。”可相参看。

)用宾父己。”可相参看。

鬯、稌、牛三物皆可作为祭品,故下文说明其用途——“用![]() ”,即用于“

”,即用于“![]() ”这种祭仪。祭品用“稌”与鬯、牛,远比用“ 金”要合理得多。鬯、稌、牛三物不仅仅是一般的赏赐品,同时也是将要用于祭祀的祭品。仅凭这一点,就不应将其与叔簋铭文“鬰鬯、白金、苑牛 ”(铭文仅显示为赏赐品)作简单的模拟。

”这种祭仪。祭品用“稌”与鬯、牛,远比用“ 金”要合理得多。鬯、稌、牛三物不仅仅是一般的赏赐品,同时也是将要用于祭祀的祭品。仅凭这一点,就不应将其与叔簋铭文“鬰鬯、白金、苑牛 ”(铭文仅显示为赏赐品)作简单的模拟。

关于“稌、牛”并用,马叙伦所述或说已经引《周礼·天官·食医》作为左证。《食医》说膳食搭配上 “牛宜稌”[14]。祭祀时使用同样的搭配,盖所谓事死如生,可能是时人饮食风尚在祭祀中的映射。

《山海经》的《山经》部分多处记有对神灵的祭祀方式,所用祭品中的“糈”(精米),有不少就是用“稌”的。其中《中次五经》说祭祀首山神,“其祠用稌、黑牺、太牢之具、蘖酿”,即是用稌米、牛、醴酒等祭品。[15]其品类与令方尊、方彝铭中用于![]() 祭的“鬯、稌、牛”正相对应。

祭的“鬯、稌、牛”正相对应。

《周礼》和《山海经》的成书时代要比令方尊、方彝的铸造时间晚得多。但是一种文化现象在被记载之前,往往会有较长的形成发展过程。古书相关内容与令方尊、方彝器铭“鬯、稌、牛”存有联系,大概也不是偶然的。

2004年10月初稿,2009年5月重写

附录 学者对所谓“金小牛”释读的回顾

所谓“金小牛”不过是令方尊、方彝铭文中一个很小的问题,但追溯其八十年的研究历史,实可为今天的金文研究带来不少启示。

(一)前二十年(1929-1949)研究者的审慎态度与不同观点

相传令方尊、方彝是1929年河南洛阳东北郊的马坡出土的。较早研究令方尊、方彝的学者对所谓“鬯金小牛”数字的释读提出了多种意见[16],可以归纳为两大派若干种说法:

1. 一派认为 “金小”为一字,隶作“![]() ”。

”。

至于具体的考释,则又有不同的说法:

(1)认为从“金”,直接隶定作 “![]() ”,或疑为“金”字。

”,或疑为“金”字。

【罗振玉1929】罗振玉被称作最早研究夨彝的学者(郭沫若《殷周青铜器铭文研究》中语)。罗氏1929年10月发表 《夨彝考释》[17],释为“鬯![]() 牛”,并出注云“

牛”,并出注云“![]() 疑金”。相同内容也见罗氏同年刊行的《辽居稿·夨彝考释跋》[18]。(另,《贞松》4·49-51方彝释文:“鬯

疑金”。相同内容也见罗氏同年刊行的《辽居稿·夨彝考释跋》[18]。(另,《贞松》4·49-51方彝释文:“鬯![]() 牛”;《贞松》7·19方尊释文:“鬯

牛”;《贞松》7·19方尊释文:“鬯![]() ”,后一字误连“牛”字,盖为手民之误。)

”,后一字误连“牛”字,盖为手民之误。)

【于省吾1933】于省吾先生《双剑誃吉金文选》[19]选录该铭,释文作“鬯![]() 牛”(二六页),但也加附注说“

牛”(二六页),但也加附注说“![]() 或释金小二字”。

或释金小二字”。

【徐乃昌1936】《安徽通志金石古物考稿》[20]录文作“鬯![]() ”,很有可能是受《贞松》误导。

”,很有可能是受《贞松》误导。

【罗福颐1939】《三代吉金文存释文》[21]录文作“鬯![]() 牛”。

牛”。

(2)释“销”。

【唐兰1929、1930】唐兰早年撰有《书罗叔蕴先生所著“夨彝考释”后》、《跋夨彝考释质疑》、《夨彝之又一考释》[22],三文刊诸报章,今已不易查寻。但从吴其昌《夨彝考醳》述引其说来看,唐氏此时从罗振玉释 “![]() ”,并进而读该字为“销”。

”,并进而读该字为“销”。

(3)释“稌”。

【柯昌泗1929】该年9月,柯昌泗发表《周公子明两器释文》[23],释为“鬯稌牛”,按其凡例曰 “加□者他彝器款识所无之字,姑释之以俟正”。

【吴闿生1932 】《吉金文录》[24]卷二录该器铭文,径释作“鬯稌牛”。

【马叙伦1934 】马氏在《令夨彝》[25]中的论述,是阐说释“稌”最为详尽的:

![]() 字诸家并释为“小牛”。然诸金器二字合文者,如“小子”作

字诸家并释为“小牛”。然诸金器二字合文者,如“小子”作![]() 。“小臣” 作

。“小臣” 作![]() ,皆以“小 ”字连属被形容之名词。此独作

,皆以“小 ”字连属被形容之名词。此独作![]() ,“小”字不与“牛”字连属,故或据《礼·内则》“牛宜稌”,释为“稌”,从“米”从“

,“小”字不与“牛”字连属,故或据《礼·内则》“牛宜稌”,释为“稌”,从“米”从“![]() ”。诸金器文,“米”作“

”。诸金器文,“米”作“![]() ”,“余” 省为“

”,“余” 省为“![]() ”者,固多其证。是其说亦可从也。

”者,固多其证。是其说亦可从也。

2. 另一派认为“金小”不当误合,就应该读作“鬯、金、小牛”。

【郭沫若1930、1931、1936 】郭氏在1930年的《周代彝铭中的社会史观》中释为“鬯金小牛”,并说所赐之“金 ”“证明当时已有金属货币之使用”。[26]1931 年《令彝令簋与其它诸器物之综合研究》,释文同“鬯金小牛”,又说:“‘金小’二字原文颇接近,罗认为一字,疑即是金,亦非是。”[27]1936 年《两周金文辞大系考释》[28]同。

【吴其昌1931】《夨彝考醳》[29]释为 “鬯金小牛”。吴氏并批评罗振玉、唐兰的释读,说:“罗氏误合‘金’‘小’二字,作一 ‘![]() ’字,唐氏从之皆非,今正。”又说:“此铭之‘鬯金小牛’四字,‘金小’两字,相距甚密,罗遂误合为一字。云:‘

’字,唐氏从之皆非,今正。”又说:“此铭之‘鬯金小牛’四字,‘金小’两字,相距甚密,罗遂误合为一字。云:‘![]() ,未详,疑金’,非也。(《唐释》疑销,尤谬。)”又解释“金”说“铜也”。

,未详,疑金’,非也。(《唐释》疑销,尤谬。)”又解释“金”说“铜也”。

【唐兰1934】唐兰早期赞同罗振玉“![]() ”的隶释,并把这个字释为“销”。该说受到吴其昌的批判,见上引。1934年唐氏发表《作册令尊及作册令彝铭考释》[30],已经改释作“鬯,金,小牛”。

”的隶释,并把这个字释为“销”。该说受到吴其昌的批判,见上引。1934年唐氏发表《作册令尊及作册令彝铭考释》[30],已经改释作“鬯,金,小牛”。

【容庚1936、1941】《善斋彝器图录考释》[31]:“鬯,金,小牛”。并云:“锡金之文见于彝器者,如《彔簋》‘锡赤金’,《卿簋》‘臣卿锡金’,《禽簋》‘王锡金百寽’,《![]() 鼎》‘邢叔锡

鼎》‘邢叔锡![]() 赤金’是也。”1941年出版《商周彝器通考》[32],释 “鬯金小牛”。

赤金’是也。”1941年出版《商周彝器通考》[32],释 “鬯金小牛”。

【陈梦家1936 】《令彝新释》[33]释“鬯,金,小牛”。同年发表之《古文字中之商周祭祀》[34]释同。

【杨树达1948】《积微居金文说》[35]之《夨令彝再跋》释“金小牛”,该条作于1948年。

【孙海波1939】孙氏编《河南吉金图志剩稿考释》[36]录文作“鬯金小牛”。[37]

1. 这一时代的金文研究论著,观点比较统一,大多数都认同了“鬯、金、小牛”的释读,如

【陈梦家1955 】《西周铜器断代(二)》[38]释文“鬯、金、小牛”,解释说:“铭记明公赏令以鬯、金、牛三事,用金铸器用牛为牲以祭其父丁”。

唐兰、郭沫若、杨树达沿前说,释 “鬯、金、小牛”;文首引列多种工具书、释文等都释作“金、小牛”。

2. 认为“金小”为一字的学者不多,但意见也比较统一,多以为此形为“金”之异体。

【谭戒甫1956】《周初夨器铭文综合研究》[39]释为 “鬯、金、牛”。对其所释“金”字,谭氏说:

金,原作![]() ,其五注皆象金粒形,字较繁缛,也有简省作一二注的,本是“金文”常例;但各家都连下牛字读作“小牛”,似误。实则就字姿说,小字多作合文,当两相紧靠,不应远隔如此。

,其五注皆象金粒形,字较繁缛,也有简省作一二注的,本是“金文”常例;但各家都连下牛字读作“小牛”,似误。实则就字姿说,小字多作合文,当两相紧靠,不应远隔如此。

【白川静1964 、1971】《金文通释》[40]:

金字在金之下附有三小垂之形,故唐、郭、陈诸家并以为与下文之牛相连,读作金、小牛,但金之下部不能视为独立之一字,亦非为小牛相连之形。金字之古文,正如麦鼎等中亦可见其下部似王字,似将其质料铸成钺形,三小垂者,象其光彩者也。马氏释金字为稌,据礼记内则之“牛宜稌”,以为乃与牛一并赐与之物,然实不合字形之说也。

又《金文的世界》[41]:“鬯、金、牛”。

【李学勤1989 】《令方尊、方彝新释》[42]释“鬯、金、牛”,说“鬯、金、牛三物合赐,在金文中还有例证,在此不必详述。”(原注:陈梦家断代(三)。)

3. 认为“金小”为一字并予改释的,大概只有唐兰先生。

【唐兰1980、 1986】唐氏发表于1980年的《论周昭王时代的青铜器铭刻》[43],在述及作册令尊、作册令方彝时,释文仍作“鬯、金、小牛”。

1986年出版的《西周青铜器铭文分代史征》[44]专门出一条注,说:

![]() 即釥字,音悄。《方言》卷二:“釥,嫽,好也。青、徐、海、岱之间曰釥,或谓之嫽。”《玉篇》:“美金也。”或释“鬯金小牛”误。

即釥字,音悄。《方言》卷二:“釥,嫽,好也。青、徐、海、岱之间曰釥,或谓之嫽。”《玉篇》:“美金也。”或释“鬯金小牛”误。

并把“鬯釥牛”意译为“鬯酒、铜砂和牛”。可见唐先生心中仍然坚持自己早年的看法 。

总之,如果从时代上看,最早的研究者比较审慎,但也是歧见纷出;后来“鬯、金、小牛”说逐渐占了上风,但仍有学者坚持不同的释读(主要是“鬯、金、牛”的读法);当今的金文释文,如文首所述,则基本上是“鬯、金、小牛”一统天下。

我们以前在研读《两周金文辞大系》时,曾对所谓“金小牛”有过关注,认为应改释为“稌、牛”;后翻阅前人对这几个字的隶释,发现前人研究歧见纷出,而柯昌泗等学者已有释“稌”之说。因此,改释不过是对前人成说的重申。由于释 “稌”说并未得到普遍认同,学界基本上仍从“金、小牛”之读,仍将我们的考察情况重新写如上文,以供参考。

[1] 如中国社会科学院考古研究所编《殷周金文集成释文》(第四卷页277方尊、第六卷页26-27方彝,香港:香港中文大学中国文化硏究所,2001年)、张亚初《殷周金文集成引得》释文(页115、149,北京:中华书局,2001年)、华东师范大学中国文字硏究与应用中心编《金文引得·青铜器铭文释文引得·殷商西周卷》(南宁:广西教育出版社, 2001年)、邱德修《商周金文集成释文稿》(页1282,台北:五南图书出版公司,1986年);周法高《三代吉金文存补》(台北:台联国风出版社,1980;收入刘庆柱、段志洪主编《金文文献集成》26册,页383,北京:线装书局,2005年)、马承源主编《商周青铜器铭文选》(页67,北京:文物出版社,1988年)、秦永龙《西周金文选注》(页17、22,北京:北京师范大学出版社,1992年)、王辉《商周金文(中国古文字导读)》(页79、82,北京:文物出版社,2006年)等。

[2] 近年建成的大型金文数据库释文,如香港中文大学中国古籍研究中心“汉达文库”之“金文数据库”、台北中央研究院历史语言研究所“中央研究院历史语言研究所藏青铜器拓片数据库” (187713-167令方尊、188058- 15夨令尊)、华东师范大学中国文字研究与应用中心“金文数据库”等。

[3] 如容庚编著,张振林、马国权摹补《金文编》(页906,北京:中华书局,1985年)、戴家祥主编《金文大字典》(页4891,上海:学林出版社,1995年)、张世超、孙凌安、金国泰、马如森《金文形义通解》(页3236,京都:中文出版社,1996年)、陈初生编纂《金文常用字典》(页1111,西安:陕西人民出版社,1987年)、王文耀《简明金文词典》(页202,上海:上海辞书出版社,1998年)等也都认可这种读法。另看徐中舒主编《汉语古文字字形表》(页527,成都:四川人民出版社,1981年)等。

[4] 如《书道全集·第一卷 殷、周、秦》(金文释文页174,伊藤道治撰稿,东京:平凡社,1965年)、丛文俊主编《中国书法全集 第2卷 商周编 商周金文卷》(作品考释39号,页199-200,北京:荣宝斋, 1993年)、北京图书馆金石组编《北京图书馆藏青铜器铭文拓本选编》(144号,释文页10,北京:文物出版社,1985年)等。

[5] 如容庚:《商周彝器通考》(重排本,页305、312,上海:上海人民出版社, 2008年)、容庚、张维持:《殷周青铜器通论》(页86,北京:文物出版社,1984年)、高明《中国古文字学通论》(北京:文物出版社,1987年;页380、382,北京:北京大学出版社, 1996年)等。

[6] 点画写法也有区别,前者倾斜度不如后者大。这种书写习惯可比较“眔”字点画。

[7] 至于这两位书手之间是怎样的关系,以及方彝的盖是否为后配,则需综合多方面因素另加论证。

[8] 参看王世民、陈公柔、张长寿《西周青铜器分期断代研究》(页112、143,北京:文物出版社,1999年)等。

[9] 参看朱凤瀚:《古代中国青铜器》,页455,天津:南开大学出版社,1994年。

[10] 刘钊先生在《古文字构形学》中归纳的一条古文字构形演变条例说:“古文字中许多饰笔是‘乘隙加点’,起丰满字形的作用”,所举例字即为由![]() 到

到![]() (页346,福州:福建人民出版社, 2006年)。

(页346,福州:福建人民出版社, 2006年)。

[11] 参看《金文编》卷二0113号“余”字条。

[12] 《金文编》卷七1162号“稻”字条。

[13] 原形作![]() ,香港中文大学中国古籍研究中心“汉达文库·金文数据库 ”释“铸”,甚是。另参看学者对其他“铸”形的释读:燕耘:《商代卜辞中的冶铸史料》,《考古》1973年第 5期,收入《林澐学术文集》,页44-45,北京:中国大百科全书出版社, 1998年;姚孝遂主编:《殷墟甲骨刻辞类纂》,页1035,北京:中华书局,1989年;裘锡圭:《殷墟甲骨文字考释(七篇)》之“7.释‘注’”,页56,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》,1990年第 1期。

,香港中文大学中国古籍研究中心“汉达文库·金文数据库 ”释“铸”,甚是。另参看学者对其他“铸”形的释读:燕耘:《商代卜辞中的冶铸史料》,《考古》1973年第 5期,收入《林澐学术文集》,页44-45,北京:中国大百科全书出版社, 1998年;姚孝遂主编:《殷墟甲骨刻辞类纂》,页1035,北京:中华书局,1989年;裘锡圭:《殷墟甲骨文字考释(七篇)》之“7.释‘注’”,页56,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》,1990年第 1期。

[14] 贾公彦《周礼正义》解释说:“言牛宜稌者,依《本草》《素问》:牛味甘平,稻味苦而又温,甘苦相成,故云牛宜稌。”是后人对此种膳食搭配的一种解释,引此备考。

[15] 参看袁珂:《山海经校注》(增补修订本),页163-164,成都:巴蜀书社,1993年。

[16] 鲍鼎认为对令方尊、方彝乃伪作,并撰成《夨彝考释质疑》(石印本,1929年),则另当别论。其所疑数条亦不可据,此不赘论。

[17] 《支那学》5卷第3号,1929年10月;收入《金文文献集成》28册,页1。

[18] 石印本,1929年;收入《金文文献集成》28册,页 3。

[19] 上二,北平大业印刷局石印本,1933年。

[20] 一·三一,安徽通志馆,石印本,1936年;节录收入《金文文献集成》23册,页 504。

[21] 卷11·页24- 25、卷6·页35-36,香港问学社,1983年。据马国权《序》,是书为编集《三代》后两年完成。

[22] 《商报文学周刊》9期,1929年12月3日;21期,1930年3月4日;24期,1930年3月25日。

[23] 《辅仁学志》第1卷第2期,1929年9月;收入《金文文献集成》28册,页262。

[24] 页十四,南宫邢氏刻本,1932年。

[25] 北京大学《国学季刊》第4卷第1号,1934年;收入《金文文献集成》28册,页281。

[26] 《中国古代社会研究》第四篇,上海联合书店,1930年;又《郭沫若全集·历史编》第一卷,页272-273、 297,北京:人民出版社,1982年。

[27] 《殷周青铜器铭文研究》,上海:大东书局,影印本,1931年;又北京:科学出版社,1961年,页 44、52。

[28] 东京:文求堂书店,1936年;参看《两周金文辞大系图录考释》,页五,北京:科学出版社,1957年。

[29] 《燕京学报》1931年第9期;收入《金文文献集成》 28册,页274、275。

[30] 《北京大学国学季刊》4卷1号,1934年;收入《唐兰先生金文论集》(北京:紫禁城出版社,1995年),“鬯、金、小牛”的读法见页11;又收入《金文文献集成》28册,页 285。

[31] 页三四、三七,燕京大学哈佛燕京学社,影印本,1936年;收入《金文文献集成》20册,页 489、490。

[32] 页392、400方尊、页409方彝,哈佛燕京学社,铅印本,1941年。

[33] 《考古社刊》1936年第4期;收入《金文文献集成》 28册,页288。

[34] 《燕京学报》第十九期,页139,1936年。

[35] 页二三,北京:科学出版社,1952年;增订本,北京:科学出版社,1959年,又北京:中华书局,1983年。

[36] 考古学社专刊第十九种,影印本,1939年;收入《金文文献集成》21册,页 678。

[37] 另有吴宝炜《周明公彝文释考》(石印本,1930年),该书难觅,其观点未详,附记于此。

[38] 《考古学报》第十册,页86释文、页91解释,1955年;又《西周铜器断代》上册,页36释文、页40解释,北京:中华书局, 2004年。另,《西周铜器断代》下册《四、周礼部分·赏赐篇》赏金、赏小牛列有令方彝(页 420、428)。

[39] 《武汉大学人文科学学报》,1956年第1期;收入《金文文献集成》 28册,页293、295。

[40] 《金文通释六辑》,神户:白鹤美术馆,1964年;林洁明译本,页310,参看《金文诂林补》引录,页3970,台北:中央硏究院历史语言硏究所,1982年。

[41] 东京:平凡社,1971年;温天河、蔡哲茂译本,页46、47,台北:联经出版事业公司,1989年。

[42] 《古文字研究》第十六辑,北京:中华书局,1989年。

[43] 《古文字研究》第二辑,北京:中华书局,1980年;收入《唐兰先生金文论集》,“鬯、金、小牛”的读法见该书页241。

[44] 页212,注22;又页206,北京:中华书局,1986年。

A New Research on Inscriptions Jin Xiao Niu金小牛 on Ling Fang Zun and Ling Fang Yi

Jiang Yubin

(School of Literature, Nankai University, Tianjin 300071, China;

Institute of Chinese Studies, CUHK, Hong Kong,China)

Abstract:The inscriptions about the grant on Ling fang zun and Ling fang yi are usually interpreted as “鬯、金、小牛” nowdays. This interpretion is very suspicious and another one as “鬯、稌、牛” is right,which was held by Ke Changsi 柯昌泗,Wu Kaisheng 吴闿生 and Ma Xulun 马叙伦。

Key words:Ling fang zun;Ling fang yi;bronze inscriptions;jin xiao niu金小牛;tu niu稌牛

本文收稿日期为2010年6月7日

本文发布日期为2010年6月8日

点击下载word版: 0685令方尊、令方彝所谓“金小牛”再考

0685令方尊、令方彝所谓“金小牛”再考

-

續逸 在 2010/6/8 16:43:46 评价道:第1楼

前些年發表的亢鼎、任鼎銘文的賜品都涉及到鬯酒與犧牲,學者們也多有討論 ,似可參看。

-

wuwen 在 2010/6/8 17:15:50 评价道:第2楼

兩鼎銘有關賜牲之語,當補于“賞賜祭祀用牛的”幾句下。十分感謝續逸先生提示!

-

海綿寶寶 在 2010/6/8 18:04:23 评价道:第3楼

般觥(《集成》9299,摹刻本)铭文有:“王令般贶米于铸[13]丂

=(

=( ,

, )用宾父己。”

)用宾父己。” 陳劍先生釋為求。見《古文字學論稿》144頁。

陳劍先生釋為求。見《古文字學論稿》144頁。 -

chencongjia 在 2010/6/8 18:07:35 评价道:第4楼

蒋先生把字迹研究方法运用于铭文研究,读后很受启发。

-

wuwen 在 2010/6/9 18:29:41 评价道:第5楼

感謝上面各位提出的寶貴意見!

這篇小文的內容做過多次改動,由於我校勘時不夠細心,還有一些必須要改的錯誤:

1. 第二張表格的“∨/—”一項放錯。全表應改為:

2. 第二部份(一)中 的 (《集成》4194,摹刻本)

“,摹刻本”應刪去。因為該器蓋銘雖為摹刻本,但器銘拓本是有的。

3. 本文原稿用繁體字寫成,轉成簡化字文本後出現一些錯誤,也應更正:

第二部份(一)中 只不过“米”上方的中点与“余”的中竖共享一画

共享,為“共用”之誤轉。

第二部份(一)中 作简单的模拟

模拟,為“類比”之誤轉。

第二部份(一)中 马叙伦所述或说已经引《周礼·天官·食医》作为左证

左证,為“佐證”之誤轉。

正文開頭引文之下,及注2、13中 数据库

数据库,乃“資料庫”之誤轉。

Copyright 2008-2018复旦大学出土文献与古文字研究中心版权所有 沪ICP备10035774号 地址:复旦大学光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:785637